Nel secondo Ottocento il romanzo diviene anche in Italia il genere più diffuso e più amato dai lettori. Il pubblico letterario è quasi essenzialmente composto da lettori di opere narrative. Il romanzo soppianta così la lirica, che nel primo Ottocento, nonostante la comparsa del nuovo genere, era ancora considerata il genere letterario più alto e prestigioso. Perciò il disprezzo in cui era tenuto il romanzo, giudicato inferiore per ragioni retoriche e moralistiche, è ormai del tutto superato. Anzi, gli scrittori lo considerano il genere per eccellenza della nuova età, lo strumento migliore per esprimere le esigenze artistiche attuali. Le ragioni del trionfo del romanzo sono evidenti: poiché è l’espressione più tipica della civiltà borghese e non può mancare la sua piena affermazione nell’età in cui anche l’Italia si avvia a uno sviluppo moderno; il romanzo, per argomenti, meccanismi compositivi, linguaggio, è il genere che meglio risponde alle esigenze del pubblico dei lettori comuni, che si è venuto sempre più ampliando, rispetto alla prima metà del secolo; in un’età che tende al realismo, a dare un quadro globale della realtà attraverso rigorosi parametri conoscitivi, che ha fiducia nella possibilità di interpretare il reale chiudendolo in ferree impalcature concettuali, il romanzo si offre come strumento espressivo più adatto. Esso permette infatti di rappresentare vaste porzioni di realtà sociale e di ordinarle in architetture rigorose mediante la costruzione di complessi intrecci.

Nel corso dell’Ottocento compare un fenomeno culturale nuovo, che era ignoto alle epoche precedenti, la letteratura di consumo, effetto dell’allargamento del pubblico a ceti tradizionalmente esclusi dalla letteratura, della nascita dell’industria editoriale, del giornalismo, del mercato letterario. La letteratura non è più solo godimento estetico di alto livello per élites, ma può essere anche un mezzo di intrattenimento per masse di lettori comuni di basso livello culturale, e di conseguenza prodotto destinato ad essere venduto su larga scala. Prima vi poteva essere letteratura buona o cattiva, ma essa si situava a un unico livello, e aveva un unico tipo di destinatario. Ora si creano ambiti distinti: la letteratura autentica, che nasce dalle esigenze espressive dell’artista, e la paraletteratura, destinata al semplice consumo popolare, costruita per così dire in serie.

Antecedenti europei di questo tipo di narrativa erano stati, nel Settecento, i romanzi sentimentali di Samuel Richardson, “Pamela e Clarissa” tra i tanti, o i romanzi gotici della Radcliffe e di Monk Lewis, nel primo Ottocento, i romanzi storici di Scott. In Francia Balzac scrive romanzi con caratteristiche simili, come “Splendori e miserie delle cortigiane”, ma i veri iniziatori del genere furono Sue, con “I misteri di Parigi” e Dumas, con “I tre moschettieri” e il “Conte di Montecristo”. Nella letteratura italiana l’avvisaglia del fenomeno si era avuta, nella prima parte del secolo, con i romanzi storici di Guerrazzi, D’Azeglio, Grossi, Cantù, o con le novelle in versi e le ballate.

Ora il canale privilegiato per questo tipo di paraletteratura è l’appendice. Il termine indica, propriamente, la sezione di una pagina di giornale, quella inferiore, in genere, in cui si pubblicavano, a puntate, opere narrative. Il termine italiano traduceva il francese feuilleton. Però opere destinate al consumo, o con caratteristiche in tutto analoghe a quelle dei romanzi d’appendice, potevano uscire direttamente in volume, come “I miserabili” di Hugo; viceversa, nelle appendici potevano apparire anche opere di livello “alto”, come quelle di Zola o D’Annunzio: il “Trionfo della morte” cominciò a essere pubblicato inizialmente nelle appendici del quotidiano La Tribuna. La destinazione del romanzo d’appendice ne condiziona necessariamente le caratteristiche, sia per i temi sia per le strutture narrative e il linguaggio. Essendo un prodotto destinato ad essere venduto su larga scala, doveva soddisfare i gusti di un pubblico poco raffinato culturalmente. Doveva quindi colpire fortemente l’immaginazione con intrighi complicati, fatti sensazionali, amori sublimi e sventurati, scene di intensa pateticità o di estrema truculenza, misteri tenebrosi. La curiosità doveva essere tenuta costantemente desta, mediante colpi di scena, capovolgimenti imprevisti, indizi premonitori, rivelazioni clamorose e risolutive. Fondamentale a tal fine era il meccanismo delle puntate: la narrazione si interrompeva sistematicamente nel punto culminante, quando l’attesa dei lettori diventava spasmodica. Di puntata in puntata la trama poteva dilungarsi all’infinito, inventando di volta in volta svolgimenti e soluzioni, senza un piano preordinato. Ma questo era possibile perché la narrazione seguiva schemi fissi, stereotipati, che si ripetevano sempre identici.

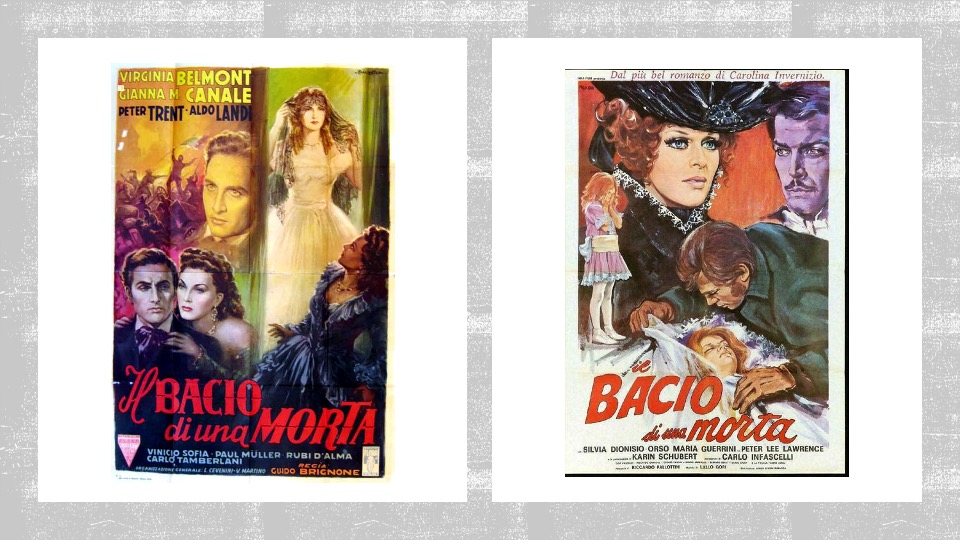

In Italia i rappresentanti più significativi di questo genere furono Francesco Mastriani, autore di “La cieca di Sorrento”, “I misteri di Napoli”, “La sepolta viva”, che si richiamava a Sue, che mescolavano l’intrigo tenebroso con l’impegno di denuncia sociale; Luigi Natoli, autore dei “Beati Paoli”; Giuseppe Garibaldi, “Clelia, o il governo dei preti”, di violenta intenzione anticlericale; Carolina Invernizio, con titoli ad effetto come “Il bacio di una morta”, “La sepolta viva”, “Anime di fango”.

Di particolare interesse è “Il bacio di una morta”, del quale si prende in considerazione l’edizione di OMBand D.E. L’opera presenta i temi e le strutture tipici del romanzo d’appendice. Al centro si colloca la famiglia, i cui valori vengono all’inizio infranti e alla fine ricomposti. Motore della vicenda è l’adulterio, a causa di donne fatali e perverse che soggiogano gli uomini. All’interno della famiglia si compiono i riti più crudeli, indispensabili presupposti al trionfo del bene, come l’assassinio violento. Questi motivi garantiscono l’interesse morboso delle vicende e la presa sul pubblico. Tornano costantemente motivi macabri e terrificanti, l’ossessione della morte, i luoghi bui e appartati, cantine, soffitte, dove si compiono efferati delitti e si occultano cadaveri. Attraverso questi motivi morbosi trovano sfogo gli impulsi inconfessabili di una sessualità repressa del pubblico. L’interesse per essi è affine a quello per la cronaca nera, avidamente letta proprio sulle pagine dei giornali, su cui uscivano anche le appendici della Invernizio.

Al gusto morboso poi si accompagna il sentimentalismo populistico, che suscita facile commozione e fa leva sulle frustrazioni di un pubblico in massima parte popolare, che si immedesima nelle ingiustizie e nelle sofferenze patite dai personaggi romanzeschi e trova risarcimento fantastico alle proprie miserie nell’inevitabile lieto fine. La struttura narrativa è meccanicamente ripetitiva, come stereotipati sono i personaggi. Tutto è finalizzato alla suspense, equivoci, rivelazioni sensazionali, scambi di persona, travestimenti, oppure al forte shock e all’identificazione emotiva. Anche il linguaggio è rozzo e banale, contesto di frasi fatte enfatiche e goffe. Eppure questo romanzo ai suoi tempi fu letto avidamente da migliaia di persone, e costituisce pertanto una radiografia di eccezionale interesse di bisogni, istinti repressi, fantasie, terrori, aspirazioni di larghi strati della popolazione italiana di quegli anni, e delle condizioni sociali che li alimentarono. Si noti il gusto macabro, che sconfina decisamente nella necrofilia, e la sensazione sconvolgente davanti alla morta che rivive; il motivo della donna fatale, perversa e divoratrice di uomini, che è un tema largamente presente anche nella letteratura “alta” di Verga, D’Annunzio, Fogazzaro, Flaubert, Wilde, Huysmans, ma che qui è degradato a stereotipo, per il consumo immediato di un pubblico “basso”. Naturalmente, obbedendo al cliché, la donna fatale ha i capelli neri; la conclusione è sempre sensazionale e ha la funzione di confermare i valori partecipati dal pubblico e di ricostruire i valori familiari violati.

La letteratura della Invernizio, come di tutti gli autori di romanzi d’appendice, è fondamentalmente conservatrice e favorisce l’immobilismo mentale dei lettori, la loro acquiescenza a stereotipi e luoghi comuni. La psicologia dei personaggi è elementare, con una netta bipartizione di bene e male. Il contrasto si regge per lo più sul tema della persecuzione di angeliche fanciulle. Il lettore è indotto a palpitare e a piangere per l’eroina perseguitata, a esecrare il malvagio persecutore o traditore. Gli effetti narrativi e la costruzione schematica presuppongono e riproducono un pubblico totalmente passivo: il lettore è indotto a un’identificazione ingenua con personaggi e situazioni, senza alcun distacco critico. Il meccanismo narrativo tende a prefabbricare le sue reazioni emotive, gioia, commozione, indignazione. Il meccanismo poi sfocia inevitabilmente nel lieto fine, in una distribuzione di premi ai buoni e di condanne ai cattivi, ristabilendo l’ordine compromesso dall’infrazione dei personaggi negativi, che hanno dato l’avvio all’intreccio. La costruzione narrativa ha un fine consolatorio, compensando fantasticamente le frustrazioni provate dal lettore nella vita reale, e inducendo in lui fiducia nella positività dell’esistente. La stessa ripetizione meccanica che domina intrecci e motivi si ha a livello del linguaggio: esso è rudimentale, approssimativo, stereotipato, pieno di frasi fatte e di formule ricorrenti, con un vocabolario povero e banale, e al tempo stesso gonfio ed enfatico. Ciò si ha perché si rivolge a un pubblico di poca cultura, ma anche perché mira a effetti immediati ed elementari, infine perché confezionato in fretta, secondo le leggi di una produzione “in serie”, per soddisfare rapidamente le esigenze del consumo.

Vicina alla letteratura di consumo è la produzione romanzesca di alcune scrittrici, come Neera (Anna Radius Zuccari) autrice di “Il castigo”; Marchesa Colombi, autrice di “In risaia” e “Un matrimonio in provincia” che nutre le vicende delle sue eroine di propositi femministi, nel senso che denuncia con intelligenza la condizione di inferiorità sociale della donna e la sua soggezione all’uomo. Un notevole livello di consapevolezza ideologica e di dignità letteraria presenta anche “Una donna” di Sibilla Aleramo.

Se la tendenza e i modelli che agiscono sul romanzo italiano in questa età sono le grandi costruzioni del realismo europeo, concentrato sui problemi sociali, psicologici, morali della contemporaneità, si è visto come la produzione narrativa si articola poi in forme molto varie, talora divergenti rispetto all’indirizzo generale. Scompare quasi completamente il romanzo storico e, quando si ripresenta, adotta forme ormai diversissime da quelle del primo Ottocento. La narrativa degli Scapigliati, negli anni Settanta- Ottanta, è un vero crogiolo di sperimentazioni, che spesso anticipano forme destinate ad affermarsi più tardi: introduce la narrativa fantastica e nera, sulle orme di Hoffmann e Poe, di Tarchetti, Arrigo e Camillo Boito; inaugura un’attenzione per le psicologie abnormi e patologiche, che sarà ereditata dal Verismo e, al tempo stesso, costruisce impianti simbolici, che saranno ripresi dal romanzo decadente; si avventura in esperimenti di forzatura espressionistica del mezzo linguistico con Dossi e Faldella.

Con gli anni Novanta il romanzo veristico e realistico, che ama dare ampi quadri sociali, collegando organicamente le psicologie individuali agli ambienti, comincia ad entrare in crisi, e viene poco a poco soppiantato dal romanzo psicologico: non interessa più l’ambiente sociale, o la mentalità di creature primitive ed elementari, e l’attenzione si concentra esclusivamente sulla psicologia complessa di personaggi di alta condizione sociale, considerata solo in se stessa. Una posizione emblematica, di passaggio, occupa “Il piacere” di D’annunzio, che esce nel 1889, lo stesso anno del più tipico romanzo verista italiano, Mastro- don Gesualdo: da un lato il romanzo dannunziano ha ancora un legame col romanzo realistico, nell’indugio a ricostruire il quadro dell’aristocrazia romana vuota e corrotta, ma dall’altro si incentra ormai prevalentemente sulla psicologia tormentata di un personaggio d’eccezione, l’esteta conte Andrea Sperelli Fieschi d’Ugenta.

Si trasformano sensibilmente anche le strutture e le tecniche narrative. Schematizzando, il codice narrativo del romanzo del primo Ottocento era quello fissato dai Promessi Sposi, il cui racconto era affidato a un narratore onnisciente, controfigura dell’autore stesso, che dominava dall’alto la materia, intervenendo a spiegare, motivare, commentare. Un tratto tipico del romanzo del secondo Ottocento in generale è invece “l’eclisse dell’autore”, per usare un’espressione verghiana, cioè il ridimensionamento o la scomparsa totale del ruolo di questa voce narrante. Più avanti, con Pirandello, si affermerà un’altra forma narrativa, quella in prima persona, in cui è il protagonista a raccontare la sua storia, a confessarsi, ad analizzarsi, a esprimere le sue riflessioni sul mondo.

Sonia Di Furia

Sonia Di Furia: laureata in lettere ad indirizzo dei beni culturali, docente di ruolo di Lingua e letteratura italiana nella scuola secondaria di secondo grado. Scrittrice di gialli e favolista. Sposata con due figli.