E’ uscito il 28 novembre scorso l’ultimo romanzo di Matteo Paoloni – classe 1986, editor, ghostwriter, fondatore e direttore editoriale di Revolver Edizioni – e il nostro amato libraio, Gabriele Torchetti del Panda sulla Luna, sempre attento a segnalarci nuove chicche, ha voluto intervistare l’autore de “Le impercettibili oscillazioni” per gli amici del Randagio.

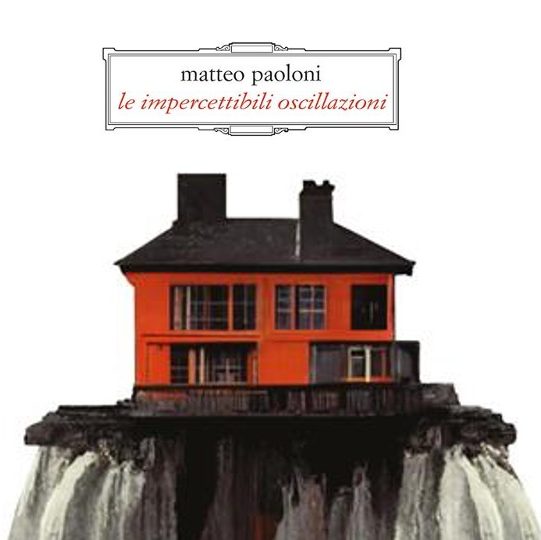

Un libro non si giudica dalla copertina, lo sappiamo. Ma guardando quella di Le impercettibili oscillazioni sembra di essere già dentro il libro. Quanto il lavoro grafico di Maurizio Ceccato è corrispondente alla trama e a quello che accade nel romanzo?

Quando ho visto per la prima volta la copertina di Maurizio Ceccato è successo qualcosa di bizzarro. Ho avuto la sensazione di aver capito davvero, finalmente, il libro che avevo scritto. L’immagine di una casa sospesa, isolata, da cui l’acqua scorre via come se stesse cedendo una diga, restituisce visivamente uno dei nuclei centrali del romanzo: l’idea di isola, di separazione. L’essere tagliati fuori dal resto del mondo pur restandoci fisicamente dentro. Il lavoro di Maurizio mi ha fatto scoprire che nel libro c’è lo stesso concetto di filtrazione, di sgocciolamento. Quel non riuscire a mantenere qualcosa al proprio posto provocando senza volerlo un effetto enorme come una cascata. La forza evocativa sta anche nel contrasto tra il titolo e l’immagine, credo. Le impercettibili oscillazioni rimanda a movimenti minimi, quasi invisibili, mentre la cascata è un elemento di potenza dirompente. A mio avviso è proprio in questa frizione che la copertina diventa efficace e riesce a raccontare quello che accade nel libro. Dietro moti interiori apparentemente lievi, si nascondono crepe enormi.

Nel tuo romanzo il protagonista saluta genitori, amici, nemici e Marta, la ragazza che ha amato, come se tracciasse mappa di addii prima di una partenza importante. Quanto ti interessava esplorare questa fase di separazione e come hai reso ciascun rapporto unico e significativo?

Il romanzo nasce dall’idea per cui, prima di ogni cambiamento radicale, ci sia una specie di inventario affettivo. Il protagonista senza nome di questa storia infatti non parte subito, anche se, dato che comunque stiamo parlando di una fuga, per lui sarebbe indubbiamente più facile. In fondo potrebbe sparire e basta, un po’ come ha fatto Massi, il personaggio misterioso che lo ha preceduto. Lui invece decide che prima dello squarcio definitivo deve attraversare una serie di incontri che sono, di fatto, degli addii in piena regola. Addii mai solenni, mai risolutivi, questo sì, e anzi spesso sbilenchi e interrotti, frustranti. Ma comunque necessari per andarsene in pace. Anche se poi non c’è nulla di davvero pacificato in questi saluti, perché i rapporti che raccontano non lo sono mai stati fino in fondo. Inoltre, se ci fai caso, gli incontri avvengono sempre a due, senza testimoni. Questo per me era l’aspetto più importante mentre scrivevo, perché così facendo si eliminava ogni possibilità di uno sguardo esterno che potesse contraddire ciò che il protagonista vedeva e sentiva. Per lui infatti è essenziale che la realtà passi attraverso la sua interpretazione, anche quando è instabile o irrimediabilmente compromessa. È questo che sta cercando, dopotutto: una versione del mondo che gli appartenga.

Quali eventi o ricordi contribuiscono al senso di inquietudine e disagio interiore del protagonista, e queste oscillazioni emotive riflettono più una fuga dalla realtà o una spinta verso un riscatto personale?

L’inquietudine del protagonista nasce da una stratificazione di ricordi e di eventi (il proiettore che ha sempre dentro alla testa): l’amicizia con Massi, un ricovero coatto in un reparto psichiatrico, la solitudine della madre, l’allontanamento del padre, il rapporto disfunzionale con la sua ragazza, il senso di fallimento che accompagna l’età adulta quando le promesse della giovinezza non vengono mantenute. Le oscillazioni emotive non sono né una fuga dalla realtà, né un percorso lineare verso il riscatto. Per come la vedo io, sono piuttosto una condizione permanente. Il protagonista è sospeso tra il desiderio di sparire e quello di essere visto, tra la tentazione di mollare tutto e la necessità di restare. Vive in questo limbo, e questo limbo non è passeggero. In tal senso, il romanzo non offre una soluzione, ma una presa di coscienza.

Matteo, puoi parlarci del ruolo che hanno i suoi genitori in questa storia, la loro separazione ha distorto in qualche modo i ricordi dell’infanzia e la sua percezione di “casa”?

I genitori in questa storia (ma forse in tutte le storie) sono centrali perché rappresentano due modi diversi di abitare il passato. La loro separazione ha inevitabilmente deformato i ricordi dell’infanzia, rendendo la casa un luogo instabile, mai del tutto sicuro. La madre è associata a una dimensione più emotiva, fragile, spesso soffocante. Il padre a una presenza intermittente, più distante ma non per questo meno ingombrante (dopotutto, è lui ad averlo introdotto alla musica, che è forse l’elemento più significativo della sua vita). Il protagonista, nella sua confusione emotiva, non sa più dove collocare i ricordi, e spesso non capisce più se appartengano a un tempo felice o se siano stati riscritti dal dolore. È questa ambiguità, senza dubbio, uno dei cuori pulsanti del libro.

Apparentemente Marta è la figura meno conciliante nella tua narrazione, mette il protagonista con le spalle al muro. In che modo il suo ruolo influenza o determina le sue scelte?

Marta è la figura meno conciliante perché è l’unica che non concede al protagonista alibi. Non lo rassicura, non lo protegge, non lo assolve. In questo senso è una presenza scomoda, ma è anche il suo unico, vero contatto con la realtà. Per il resto lui è disancorato. Un’isola alla deriva. Il ruolo di Marta è quello di metterlo davanti alle conseguenze delle proprie scelte o delle proprie non-scelte. Per lei infatti la sua malattia mentale non è mai una scusa, uno scudo protettivo dietro il quale nascondersi. Mi sembrava un punto di vista interessante da esplorare. La normalizzazione estrema del disagio psichico, l’assenza assoluta di paternalismo medico, in un certo senso. E poi mi piaceva l’idea di questa ragazza estremamente fragile che davanti a lui diventa forte, quasi come una statua. Anche se poi è soltanto una statua di sabbia.

Questa è una domanda mia personale, legata ai miei gusti da lettore. Se non ci fosse stato Pier Vittorio Tondelli probabilmente non ci sarebbe stata la gioventù cannibale. Durante una notte di un ricovero del protagonista, Marta legge nella sala d’attesa di un ospedale “Fluo – storie di giovani a Riccione” di Isabella Santacroce. Come mai hai scelto proprio questo libro? Cosa ha significato per te inserirlo in quel frangente narrativo?

La scelta di Fluo non è casuale. Quel libro, e più in generale l’immaginario legato a Isabella Santacroce, rappresentano un’idea di giovinezza estrema, esposta, iperemotiva, che per me è stata importante come lettore. Inserirlo in una sala d’attesa di un ospedale, durante un momento di sospensione e fragilità, significava creare un corto circuito: un testo che parla di eccesso vitale letto in un luogo dove il corpo è vulnerabile, fermo, in attesa. È anche un omaggio a una stagione letteraria che ha segnato profondamente il mio modo di leggere e di pensare la scrittura. Insomma, mi andava di inserirlo, in qualche modo.

Hai pubblicato con Hacca Edizioni e sei direttore editoriale di Revolver, una realtà editoriale giovane e indipendente. Pur con approcci diversi, quali punti in comune vedi tra le due realtà in termini di focus editoriale. Come affrontare la sfida di far scoprire nuovi lettori a case editrici lontane dai circuiti del mainstream?

Hacca e Revolver sono due realtà piuttosto diverse – per storia, struttura e ambizioni – ma che condividono un’attenzione (e un’ossessione) molto simile verso la scrittura e i testi. In entrambi i casi il focus non è sull’inseguimento del mercato, ma sulla costruzione di un catalogo coerente, riconoscibile, con un progetto di ricerca linguistica che nel tempo possa generare fiducia nei lettori. Per le case editrici indipendenti la sfida è tutta qui: prima di tutto farsi scoprire, dopodiché, e forse questa è la parte più difficile, sopravvivere senza snaturarsi. È un lavoro fatto di cura, di continuità, di passaparola, spesso di tentativi a vuoto. I nuovi lettori non si conquistano con un singolo titolo forte, ma mostrando una visione e un’idea di letteratura che, libro dopo libro, riesca a creare una comunità. È un lavoro lento e spesso invisibile (e sicuramente mal pagato), ma a mio avviso è anche l’unico che abbia davvero un senso.

Gabriele Torchetti

Gabriele Torchetti: gattaro per vocazione e libraio per caso. Appassionato di cinema, musica e teatro, divoratore seriale di libri e grande bevitore di Spritz. Vive a Terlizzi (BA) e gestisce insieme al suo compagno l’associazione culturale libreria indipendente ‘Un panda sulla luna‘.