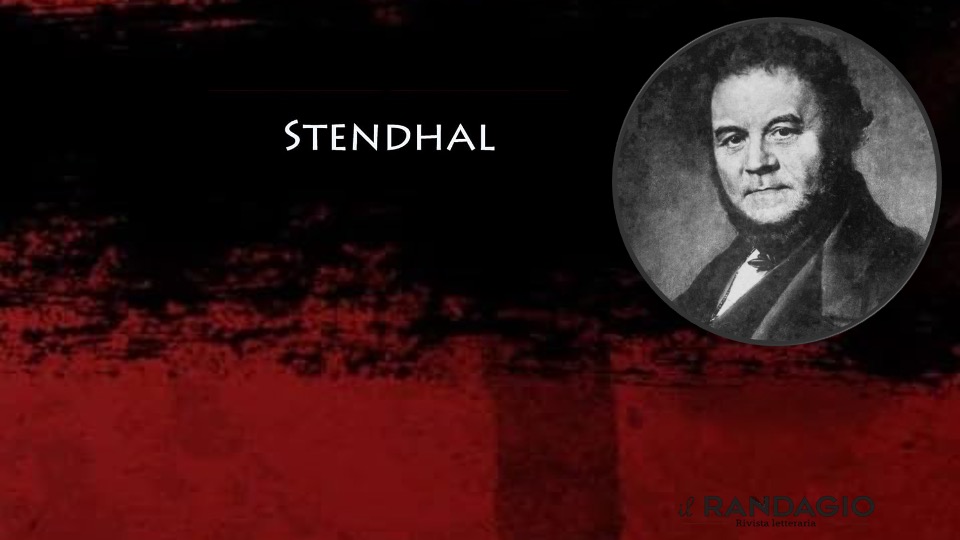

In questi giorni è uscita una nuova versione di Il rosso e il nero di Stendhal. La firma Daniele Petruccioli e la pubblica Rizzoli. Da stendhaliano appassionato, ne ho approfittato per rileggere il romanzo e ne sono rimasto entusiasta. Ho pensato di porre a Petruccioli qualche domanda riguardo alla sua esperienza di lettore e traduttore di Stendhal.

EP: Direi di cominciare dalla tua doppia introduzione. Firmi due saggi, uno breve e uno più articolato. Il primo è un omaggio al quattordicenne che sei stato e che ha amato Julien Sorel e lo definirei una prefazione “romantica” e persino dilettantesca al libro, mentre nel secondo ti addentri sia nella vita di Stendhal che nella peculiarità della sua letteratura e del suo stile e quindi dai qualche ragguaglio sul lavoro di traduzione. La cosa che ho più apprezzato della tua versione è che non tenti di abbellire i ritmi stendhaliani. Rispetti sia la velocità di Stendhal – che secondo me è uno dei segreti del suo stile – sia i suoi “lampi di genio”, come li definisci tu. È stato un lavoro difficile? È risaputo che Stendhal scrivesse molto in fretta: hai dovuto adeguarti ai suoi ritmi o hai potuto tradurre più lentamente? Quanto è durato tutto il lavoro?

DP: Cominciamo col dire che la doppia introduzione è dovuta al taglio della collana Bur Grandi Classici, che prevede quello che si chiama un “invito alla lettura” più informale, spesso firmato da una scrittrice o uno scrittore legati all’autore o a quel titolo in particolare, e una seconda di taglio più critico, se vogliamo, divisa di solito in due parti: una sullo scrittore in generale e una più specifica sul titolo in questione – a cui, da traduttore militante come mi piace definirmi, aggiungo sempre una terza parte più specificamente sul linguaggio dell’originale e su quello della traduzione.

Nel caso del Rosso, sia l’“invito” sia l’introduzione vera e propria sono mie, non per un delirio d’onnipotenza ma perché così ha deciso la direzione di collana – non so perché, ma posso ipotizzare che essendo io una figura un po’ ibrida, appunto, che pratica la scrittura in forme varie e diverse, mi avvicino forse in parte, si parva licet, alla tipologia così tipicamente e intimamente stendhaliana del “poligrafo”.

Per arrivare al nucleo della tua domanda, più che un lavoro difficile lo definirei – per me – impossibile. Ero convinto che questa traduzione avrebbe segnato la fine della mia carriera. A tutti gli amici e colleghi che ne erano a conoscenza e mi chiedevano come andava, dicevo che il Rosso mi stava seppellendo – e ci credevo. Sono ancora qui, quindi posso forse dire (ma non ci giurerei) che sono sopravvissuto, e tuttavia il tipo di difficoltà che uno scrittore come Stendhal pone, soprattutto a una tradizione letteraria come quella italiana, è veramente immane – come del resto è stata la stessa ricezione di Stendhal, assurto a classico solo decenni dopo la sua morte e sancita forse soltanto a Novecento inoltrato, con Alain e Auerbach.

Tradurre è un’attività delicata, non ha gli stessi tempi delle altre scritture. Comincia veloce, velocissima nel (mio) caso di Stendhal, ma poi si trattiene, si mette in discussione, si (auto)verifica e (sempre nel mio caso) si ferma. Soltanto dopo tutte queste false partenze, se si avverte di aver colto la lingua che la lente del tuo occhio d’interprete sente di dover volere, allora, e solo allora, vola. Con Stendhal è stato proprio così. Sapevo di dover rischiare quello che in molti avrebbero potuto chiamare sciatteria. Ma sapevo che solo attraverso il rifiuto dei canoni del “letterario” avrei potuto rendere giustizia a questo autore indomito, e fare qualcosa di nuovo. Il punto è che rischiavo due volte. La prima, tradendo come dicevo i canoni del “letterario” – tradimento che appartiene in modo profondo a Stendhal, che disprezzava la prosa altissima di Chateaubriand ma anche il ragionamento arguto, alla moda, ma da lui giudicato sotto sotto sofistico d’un Voltaire. Il secondo rischio, forse più importante, è che sapevo di tradire un’idea molto italiana di come un “classico” deve parlare. Avrei tradito cioè le aspettative di chi, riaprendo con sacro rispetto l’opera di quello che si sa che è un genio, si aspetta di trovare una lingua elevata, curata, rispettosa di un’idea alta di canone letterario – dimenticando che un genio è tale essenzialmente e innanzitutto proprio per la sua capacità di aver saputo scartare dalla norma. E però solo attraverso questi due rifiuti sentivo, come dicevo, che la mia nuova traduzione poteva avere un senso: di recupero da un lato (della scrittura stendhaliana per come è) e di modernità dall’altro (della “traduzione” nelle parole di oggi di quelli che erano i concetti profondi di allora – un solo esempio: quanto è trita oggi la parola “cuore”, che per un partigiano del Romanticismo era invece rivoluzionaria?, e quanto quel concetto può essere invece richiamato appieno oggi da parole come “emozione”, “sentimento”, “intimità”?). Ma chi mi garantiva che il risultato sarebbe derivato dal genio di Stendhal e non da un’incapacità soltanto mia? Non mi fidavo mica. Anzi, a essere sincero ero terrorizzato. Poi succede – come sempre quando scrivi, no? – che all’improvviso senti quella certa voce e sai che non è più la tua. E allora smetti di avere paura, perché tanto se hai sbagliato a scrivere – e questo, certo, succede quasi sempre – sai però anche che non hai sbagliato ad ascoltare.

Questa sicurezza nell’ascolto non viene, non può venire, almeno non a me, se non lentamente. Dopo essersi fermati. Dopo aver smesso, dopo averci rinunciato. Ma quando viene, lo dicevo prima, voli. Allora e solo allora, rileggendo le bozze davvero poco, pochissimo, prima di andare in stampa, alla velocità della luce vorrei dire, vedevo, sulle righe che mesi prima mi erano sembrate non male, vedevo, come fossero in rilievo, tutte le cose che avevo sbagliato e che dovevano assolutamente essere cambiate. Quell’angelo del caporedattore in Rizzoli Bur per fortuna mi conosce bene, mi tollera, e sa che le centinaia di modifiche (migliaia, nel caso di questo romanzo) che chiedo alla redazione d’inserire sei giorni prima che dobbiamo andare in stampa sono quelle che danno alle mie traduzioni la mia firma. E me le lascia fare – che Dio lo benedica.

EP: Rileggendo Il rosso e il nero a distanza di anni dall’ultima volta ho pensato che è un romanzo d’avventura camuffato da romanzo d’amore. Solo che per Julien Sorel l’amore è innanzitutto amor proprio, direi, ossia orgoglio, talora superbia. In fondo durante la giovinezza l’amore è spesso una recita con se stessi, e Stendhal lo sa. In molti passi Julien e Mathilde si stupiscono di “torturarsi d’amore” per l’essere amato. Per questa “pazza”, dice Julien a proposito di Mathilde (pg. 329). D’altronde, come nota Simone de Beauvoir ne Il secondo sesso e come ricordi tu nell’introduzione, per Stendhal le donne erano la “sostanza” della vita, vale a dire il suo destino. Infatti l’esistenza di Julien Sorel è guidata da Madame de Rênal e da Mathilde de la Môle: sulla sua tomba potrebbero essere scritti solo questi due nomi. Ma secondo te cos’è l’amore per Sorel? Un destino? Ed è capace di provarlo veramente? Sorel ama?

DP: Sì sì, per me non c’è dubbio che ami. Ma ama secondo piattaforme d’amore diverse, per così dire. Non dobbiamo dimenticare Dell’amore, uscito otto anni prima ma dove già si postulavano l’amore ambizioso (il primo di Julien per Mme de Rênal), quello di testa (tipico di Mathilde), quello narcisistico (il secondo amore di Julien per Mathilde, dopo averla posseduta) e quello che gli rinasce in carcere per la Rênal, quell’amore che de Beauvoir ha considerato la capacità più unica che rara di un uomo di sapersi mettere nei panni della donna e lasciarla vivere malgrado lui. Solo Stendhal – e il suo Julien di conseguenza, ma solo dopo che il mondo gli è stato ormai negato per sempre – ha saputo sciogliersi così nell’altra.

EP: Sorel è quasi l’anagramma di Re Sole, e Stendhal parlava italiano. Ci hai mai pensato? Ma è certamente un caso.

DP: Non ci ho pensato ma non so se sia un caso. Sull’importanza degli pseudonimi di Stendhal, che sono una pletora, basta ricordare i saggi di Starobinski e Genette. E il foglio che Julien trova in chiesa prima di entrare in servizio dai Rênal parla dell’esecuzione di un certo Louis Jenrel, che è un altro anagramma di Julien Sorel. Quando c’è un nome sotto un altro, difficilmente credo al caso, nel caso (scusa il bisticcio) di Stendhal.

EP: Tornando alla lettura di Beauvoir – e alla mia stessa rilettura del libro – sottolineerei come nel Novecento Il rosso e il nero possa essere stato letto anche da un punto di vista ideologico, cioè come una prefigurazione di Marx. In prigione Julien Sorel osserva che i salotti parigini sono pieni di supposte “brave persone” come suo padre o di “carogne in gamba” come i galeotti che hanno diviso lo champagne con lui (pg. 437). La lotta di classe non è lontana. Come fu accolto Il rosso e il nero, dopo la disfatta di Napoleone e la Restaurazione? La politica è una pietra al collo della letteratura, dice Stendhal in uno dei suoi decisivi interventi nel romanzo (pg. 335). Ma Il rosso e il nero è anche un romanzo politico?

DP: Il Rosso è un romanzo eminentemente politico, e Stendhal lo sapeva benissimo. Del resto il successo che ha avuto – molto più della Certosa, nonostante il peana di Balzac su questo secondo libro – è dovuto anche a questo, credo, e al fatto che molti critici contemporanei abbiano odiato Julien proprio perché non lo si può incasellare nel classico personaggio dell’“innamorato”. Lo è, ma è anche innamorato del successo (del successo, non della gloria – o meglio, della gloria contemporanea e non per i posteri). Sa di essere speciale e lo proclama. Si sente talmente in diritto di primeggiare che non ha scrupoli per arrivarci. Se non fosse un romanzo del primo terzo dell’Ottocento, non esisterei a parlare di antieroe. È questo che i critici suoi contemporanei gli rimproveravano. Ha troppi difetti per essere un eroe da romanzo. Infatti è un uomo. Il primo eroe realista – per dirla con Auerbach, che ha rimarcato come il Goriot di Balzac esca un anno dopo. Ma il Rosso è anche un romanzo eminentemente del personale. In questo senso, per me, è ancora più moderno di Marx, perché rifiuta l’idea della massa. Mi fa pensare di più al “vogliamo tutto” del 1968. Alla “fantasia al potere” di quella stagione lì.

EP: Mi viene in mente il celebre passo dello specchio e del fango, che riprende la citazione di Saint-Réal (pg 94, pg 320): “Lo specchio fa vedere il fango, e voi accusate lo specchio.” Ancora oggi si accusano spesso alcuni artisti di essere turpi e osceni o troppo violenti. Facendo le dovute proporzioni con Stendhal, ricordo che Berlusconi accusava Roberto Saviano di denigrare l’Italia all’estero attraverso i suoi racconti sulla Camorra. D’altro canto – sempre facendo le dovute proporzioni – anche Céline era accusato di essere troppo estremo. Per non parlare di Pasolini. Quindi cosa pensi dello specchio e del fango di Stendhal? Secondo te oggi è possibile usare il romanzo come “specchio” dei tempi di fango o di orrore che viviamo? O dobbiamo immaginarci altrove, cioè parlare per metafore distopiche, come Margaret Atwood in Il racconto dell’ancella?

DP: Io non sono partigiano di una forma. Sono un traduttore, quindi sono per definizione polimorfo – se mi passi la battuta. Credo che la letteratura voglia sia l’autofiction, sia la distopia. Ma credo anche che il romanzo “realista” non morirà mai. Perché si parla sempre della realtà, anche quando si fa finta di no. Il punto è che un romanzo dev’essere bello. Se lo è, finirà per parlare a tutti e di tutto, perché una rappresentazione riuscita è sempre una rappresentazione del mondo. È certo che, contestualizzata, la metafora dello specchio serviva da disclaimer a un uomo che conosceva bene il suo tempo e sapeva che il suo personaggio stava rompendo ogni canone rispettato e conosciuto – proprio perché ne fondava uno nuovo. Ma se mi si permette di decontestualizzarla – anzi, di ricontestualizzarla, che in fondo è il motivo per cui rileggiamo un classico – per come la leggo io la metafora dello specchio è una dichiarazione di poetica, che dice che in arte l’etica è l’estetica, e che, a voler giudicare l’etica di un’opera d’arte scorporandola dalla sua estetica, resta solo la bruttura del mondo.

EP: A tuo avviso che genere di romanzo scriverebbe Stendhal oggi? E cosa penserebbe del cinema, lui che fa – penso in particolare alla Waterloo di La Certosa di Parma – una letteratura così “visuale”?

DP: Stendhal voleva fare teatro – il cinema dei suoi tempi; o comunque, la forma letteraria più alla moda, almeno fino al primo quinto del XIX secolo – e ha finito per fondare il romanzo moderno. Non so quindi a quale arte esistente si dedicherebbe, ma so che finirebbe per mollarla e per crearne una completamente nuova.

EP: In La scomparsa di Majorana, portando a esempio proprio il tardivo esordio romanzesco di Stendhal, Sciascia scrive che esistono dei casi di “precocità ritardata al possibile”. Un altro grande traduttore, Angelo Morino, riprese l’espressione per Roberto Bolaño, anch’egli cultore di Stendhal. Secondo te l’aver procrastinato l’opera è stata una delle forze di Stendhal? A ventun anni scriveva, nel suo diario: “Ho troppo da scrivere, ecco perché non scrivo niente…”

DP: Non direi che Stendhal abbia procrastinato. Ha scritto sempre, ininterrottamente. Tra diari, opere d’occasione, pamphlet, opere incompiute, abbozzi (alcuni da 900 pagine) di autobiografie, copioni stralciati, novelle, scritti di viaggio, articoli, è uno degli scrittori più prolifici degli ultimi 200 anni. Solo che poi a un certo punto qualcosa che non oso (ma che non so come altro) chiamare ispirazione divina lo ha folgorato nei due capolavori che tutti conosciamo e adoriamo. E sai, gli dèi ti toccano quando gli pare a loro: non lo decidi mica tu.

EP: Parliamo di discendenze letterarie. Il palazzo de La Mole di Il rosso e il nero mi è parso un antenato del salotto dei Guermantes, come Sorel è certamente un antesignano di Lucien De Rubempré. Michel Crouzet, uno dei maggiori biografi stendhaliani, diceva che in Stendhal Balzac ammirava il romanzo ma non ammetteva il romanziere. Qual è stata la felicità postuma di Stendhal? E quali sono secondo te le qualità che ce lo rendono ancora oggi così vicino?

DP: Come accennavo prima, la fortuna di Stendhal è solamente postuma. Gli scrittori affermati del suo secolo, dai Goncourt a Flaubert passando innanzitutto per Zola, non lo consideravano dei loro. E avevano ragione. Stendhal non è un romanziere di professione. In questo Julien e Lucien sono diversi, secondo me. Il Lucien balzachiano è molto più dentro la sua epoca e il suo mondo di Julien, che ne è escluso forse soprattutto per volontà propria. Julien, come Stendhal, è uno snob. Non nel senso del sangue, ma nel senso dell’élite senza alcun dubbio. Stendhal non si è mai piegato a far parte di nessun “gruppo”, men che meno di quello che cercava di fondare il romanzo moderno. Lo ha fatto e basta, col Rosso, ma lo ha tradito quasi subito con la Certosa, che è molto più vicino (per riprendere il tuo excursus di prima) al fantastico di una Atwood (sebbene idilliaco e non distopico) che a qualsiasi romanzo di Zola. È per questo che Balzac non lo ammetteva come romanziere: non aveva un “progetto” e anche se lo avesse avuto non lo avrebbe perseguito fino in fondo. Stendhal voleva diventare famosissimo e soprattutto essere amato alla follia, ma non era disposto a sacrificare niente (soprattutto niente di sé) per averlo. Infatti, non lo ha avuto. Sappiamo che le prime grandi cifre di vendita le ha fatte negli anni Ottanta del XIX secolo, quindi decenni dopo la sua morte. E la grande fortuna, anche critica, per me arriva solo con il Novecento. È questo che amiamo in lui. La sua assoluta, indomita, singolarità. Di Stendhal, c’è solo Stendhal. Non lo metti vicino a nessun altro. Per ritrovare una personalità umana ed artistica altrettanto caparbiamente indipendente bisogna aspettare Proust. Ma perfino Proust il Goncourt ha voluto vincerlo e ha fatto di tutto perché accadesse. Stendhal si sarebbe stufato a metà strada.

EP: Una delle più belle frasi del romanzo la pensa Julien Sorel mentre sta per recarsi di nascosto da Mathilde: “Sarò un mostro, per la posterità.” Quali demoni guidano il nostro Julien?

DP: Julien è un coacervo di contraddizioni. Si vorrebbe integerrimo ma sa di non potersi fare strada senza doppiezza. Vuol essere adorato dalle donne ma non si sente mai alla loro altezza. Ha un’altissima opinione di sé, ma sa di occupare un posto infimo. E non ha nessun sentimento giusto: odia suo padre, è ingrato verso chi lo favorisce, gli piace la solitudine in un mondo sociale, disprezza il denaro ma adora il lusso. È il primo personaggio che non ha un daimon a guidarlo, solo spiriti dispettosi. In questo è veramente un uomo del Novecento.

EP: Torniamo al tuo lavorio di traduzione. Ho trovato molto belli e acuti i tuoi appunti sullo stile di Stendhal. Peraltro Hemingway, notoriamente un grande stilista, ha detto più volte di essersi ispirato a La Certosa di Parma per Addio alle armi. Lo ricordo spesso a chi afferma – di solito per sentito dire, cioè per ignoranza – che Stendhal scriveva “male”. Ma qual è per te la magia stilistica di Stendhal? In cosa è un grande scrittore?

DP: Tornerei alla metafora dello specchio. Stendhal usa mezzi che chi non capisce la sua magia, come dici giustamente tu, considererebbe di scarto – lo scolo fangoso nello stradone trafficato. Ma ha nella penna uno specchio magico, che prende quello scolo di fogna e lo trasforma senza che te ne accorgi nell’immagine di te che guardi te stesso mentre leggi di un altro. Non conosco nessun altro scrittore capace di una doppia metempsicosi come questa.

EP: Tradurresti anche La Certosa di Parma?

DP: Lo sto già facendo. Esce l’anno prossimo sempre per i grandi classici Bur.

EP: Ti chiederei di più sui dettagli della traduzione, ma rimando il lettore alla bella introduzione del libro e dunque al libro stesso. Il prezzo dell’edizione è molto accessibile. Da ultimo quindi ti domando: cosa ti ha lasciato questa lunga e felice convivenza con Stendhal?

DP: Una sfrenata gioia di vivere. Non ti so dire quanto io sia grato al mio lavoro, per avermi fatto questo regalo.

EP: Nell’introduzione scrivi: “Stendhal amava moltissimo la musica. Soprattutto l’opera italiana a lui contemporanea, da Cimarosa a Rossini. Sotto sotto, era a suo modo un grande musicista. Ci auguriamo di averlo saputo suonare come merita.” Credo che tu abbia saputo farlo. Grazie.

DP: Grazie a te.

Edoardo Pisani*

*Edoardo Pisani è nato a Gorizia nel 1988. Ha pubblicato i romanzi E ogni anima su questa terra (Finalista premio Berto, finalista premio Flaiano under 35) e Al mondo prossimo venturo, entrambi con Castelvecchi. Sempre con Castelvecchi ha pubblicato un libro su Rimbaud, E libera sia la tua sventura, Arthur Rimbaud! Nel 2026 Marsilio pubblicherà il suo terzo romanzo.