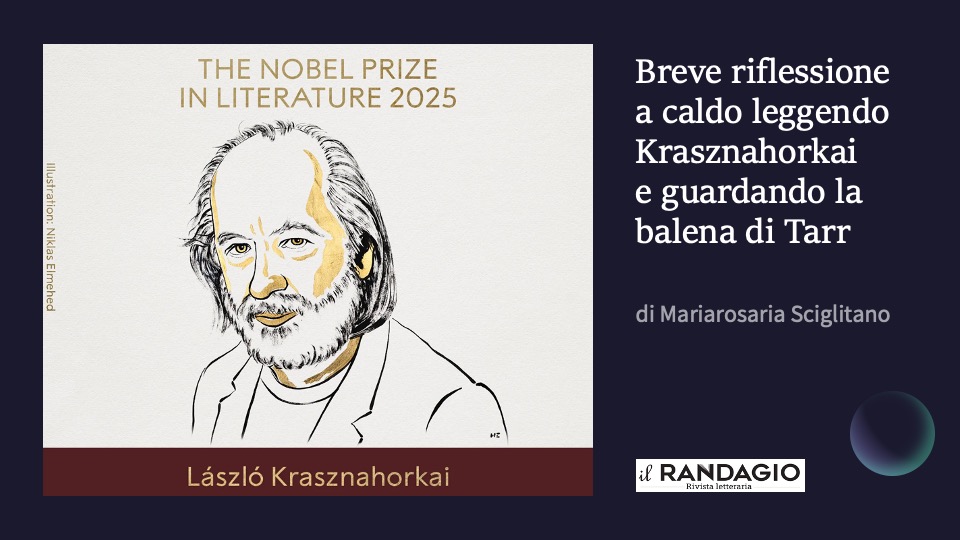

C’era aria di Nobel fin dal 2015, quando la critica americana Susan Sontag lo aveva definito “The contemporary Hungarian master of apocalypse”, maestro dell’Apocalisse, dopo aver letto il suo secondo libro, Melancolia della resistenza, e dopo che lo scrittore ungherese era stato insignito del prestigioso Man Booker International Prize. I nomi ungheresi che ritroviamo puntuali ogni anno sono, appunto, quello di László Krasznahorkai e quello, assolutamente non meno meritevole, di Péter Nádas, anche lui leggibile in lingua italiana.

In occasione del conferimento del Nobel la sua casa editrice ungherese, la storica Magvető, sui social ripubblica un post del 2024: «Quest’anno la Magvető è piena di anniversari importanti, rotondi […]: la casa editrice compie 70 anni, Péter Esterházy è nato 75 anni fa […] Esattamente 40 anni fa, il 10 aprile 1985, veniva pubblicato il primo romanzo di László Krasznahorkai: Sátántangó. I tesori gelosamente custoditi del nostro archivio editoriale sono i cataloghi in cui i colleghi di un tempo registravano i dettagli delle prime pubblicazioni. […] Sátántangó è ormai diventato un classico, un’opera fondamentale senza la quale la cultura ungherese, così come la letteratura mondiale, sono impensabili e inimmaginabili”, scrive János Szegő, editor della casa editrice.

L’allora curatrice, Mária Zsámboki, a cui si deve in assoluto il primo tentativo di interpretazione, annotava: «Leggiamo il primo, avvincente romanzo di uno scrittore con un umorismo pungente, una visione sofisticata e profonda, uno stile sfumato e raffinato: un libro che ci presenta le vicissitudini del destino in una forma matura e chiara».

Ma in Italia László Krasznahorkai non si presenta con Satantango (trad. di Dóra Várnai, Bompiani, 2016), bensì con Melancolia della resistenza (trad. di Dora Mészáros e Bruno Ventavoli, Zandonai, 2013) grazie alla brillante intuizione dell’editor Giuliano Geri, poco prima che la casa editrice in questione, purtroppo, chiudesse i battenti.

Ed è proprio su questo suo secondo libro che si basa una delle più fortunate collaborazioni tra lo scrittore e il regista, parimenti ungherese, Béla Tarr, ospitato nel 2024 a Napoli nell’ambito del Maggio dei Monumenti con un workshop, una bellissima rassegna integrale e tante iniziative a lui dedicate. Parliamo de Le armonie di Werckmeister (2000), che ho avuto l’onore di tradurre lavorando fianco a fianco con il regista, che ascoltava scrupolosamente risuonare i dialoghi in italiano.

Le atmosfere rarefatte, quelle comunità ai limiti dell’umano, ai margini del mondo, in prospettive temporali sospese, le attese infinite, che ricordano il tempo in Dino Buzzati, dei libri di Krasznahorkai, lo hanno forse troppo spesso incastrato nella definizione di “apocalittico”. Ma l’autore ha più volte ribadito nelle sue interviste che l’Apocalisse è la normale condizione del mondo, è il suo stato ordinario.

L’opera di Krasznahorkai viene abitualmente considerata come un unico, lungo arco narrativo che parte dall’implosione del villaggio e della sua comunità e procede verso aperture cosmiche, prende il via dal senso della fine del mondo e si eleva fino alla trascendenza. E, sebbene ogni sua opera affronti il caos e l’ordine da prospettive diverse, ci riporta sempre alla stessa consapevolezza: oltre i confini del linguaggio, dell’esperienza umana e della comprensione, c’è qualcosa che ci attende e che non possiamo più controllare.

Nota positiva: mentre per il primo premio Nobel alla letteratura ungherese, Imre Kertész (2022), l’editoria italiana era stata colta alla sprovvista e in italiano c’era solo un titolo, Essere senza destino (trad. di Barbara Griffini dal tedesco, Feltrinelli 1999), con Krasznahorkai si è organizzata per tempo, tant’è che dopo Zandonai e Melancolia della resistenza, Bompiani ha regolarmente pubblicato le sue opere.

Mariarosaria Sciglitano*

*Mariarosaria Sciglitano: ha ottenuto la cittadinanza ungherese per chiari meriti. Traduttrice, giornalista, PhD in letteratura comparata, ha tenuto corsi di letteratura italiana contemporanea e di traduzione letteraria dall’ungherese all’Università ELTE di Budapest. Ha insegnato italiano come lettrice madrelingua all’Università Corvinus di Budapest per circa un trentennio; ha svolto corsi di lingua italiana livello avanzato all’Istituto Italiano di Cultura per l’Ungheria per un ventennio.

È stata docente a contratto all’Università di Firenze e cultrice della materia (Letteratura ungherese) all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Membro della Federazione Nazionale dei Giornalisti Ungheresi (MÚOSZ) dal 1995, collabora con media italiani (la Repubblica, il Manifesto, il Sole 24 Ore, RAI, Radio Popolare, Radio Mir) e ungheresi (ÉS, HVG, MTI, TV2, Magyar Rádió) occupandosi di cultura.

È stata giornalista accreditata presso il Ministero degli Esteri d’Ungheria per Radio Rai, Rassegna sindacale e Il Manifesto.

Svolge attività di consulenza per la traduzione letteraria dall’ungherese all’italiano presso l’Istituto Balassi, e continua a svolgerla presso il Petőfi Literary Fund. Collabora come consulente madrelingua per l’Italianistica con l’Ufficio Scolastico Nazionale – Oktatási Hivatal.

Traduce per editori come Garzanti, Feltrinelli, Bompiani, Il Saggiatore, Marsilio, Marietti, Neri Pozza, Hopefulmonster e altri sia italiani sia stranieri, conseguendo il riconoscimento per la traduzione “Frankfurt ’99”, nel 1997; il premio Déry Tibor per la sua attività di traduttrice nel 2018; il premio MIBACT – Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero nel 2020. Tra gli autori tradotti, il premio Nobel della letteratura ungherese Imre Kertész.

Ha curato la traduzione dall’ungherese e dall’inglese all’italiano di numerose sceneggiature letterarie e la sottotitolazione dei relativi film, nonché di opere teatrali.

Svolge regolarmente lavori editoriali di revisione, correzione, editing.