Charles Dickens e la grande delusione del buon Tom Pinch

Charles Dickens usciva spesso di sera tardi dalla sua bella e piacevole casa nel centro di Londra (che, detto per inciso, ho visitato) e andava a passeggiare nei sobborghi. Erano luoghi di grande povertà e anche di malavita ma nessun malfattore importunava quel distinto signore. Dickens era abbigliato sempre in modo molto accurato e faceva queste passeggiate notturne per osservare e poi denunciare con grande forza nei suoi romanzi e nei suoi interventi pubblici le estreme diseguaglianze della società britannica.

Egli era nato in una famiglia borghese ma il padre era stato imprigionato per debiti e a 12 anni era dovuto entrare come operaio in una fabbrica di lucido da scarpe. Fu un’esperienza traumatica ed egli si salvò solo per il suo grande amore verso la lettura e il suo talento letterario.

Nel sesto dei suoi quindici romanzi, “The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit” (oggi intitolato sia in italiano sia in inglese solo “Martin Chuzzlewit”), che egli considerava, come attesta una lettera scritta al suo amico e primo biografo, John Forster, il migliore che avesse scritto fino ad allora, attaccava la media piccola borghesia nel proverbiale personaggio di Mr. Pecksniff.

Il libro si ambienta in una cittadina vicino a Salisbury nel sud ovest dell’Inghilterra, a Londra e negli Stati Uniti (che lo scrittore aveva a lungo visitato).

Seth Pecksniff è il cugino di Martin Chuzzlewit senior, un testardo milionario, che ha una serie di parenti di vario grado e condizione sociale, che aspettano solo che egli rediga un testamento (allora non esistevano obblighi legali). L’anziano milionario, afflitto da alcune malattie, si tiene alla larga da loro e ha anche frettolosamente ripudiato il suo omonimo nipote, il ventenne Martin Chuzzlewit (dal quale il romanzo prende il nome). Tiene presso di sé solo una delicata ragazza, Mary Graham, un’orfana che ha allevato e che deve sopportare una vita di privazioni (“Quelle prove giovanili l’avevano resa altruista, costante, seria e devota” – scrive Dickens) e alla quale ha deciso di lasciare una cifra infinitesimale del suo patrimonio.

Pecksniff, che è uno dei personaggi principali di questo romanzo corale, si spaccia per architetto e agrimensore ma in realtà si limita ad affittare stanze in casa sua a prezzi esorbitanti a giovani aspiranti architetti che poi fa esercitare in inutili lavori che spesso rivende di soppiatto. Compunto vedovo, rigorosamente abbigliato di nero, che straparla sempre di virtù, ha due figlie antipatiche che ha chiamato Mercy e Cherry (abbreviazioni di Misericordia e Carità).

Solo cinque anni dopo l’uscita del libro, come attesta il prestigioso dizionario Merriam Webster, il vocabolo ‘pecksniff’ entrava nel vocabolario inglese come aggettivo per indicare un “ipocrita” o più esattamente “un gesuita”, nel significato che questa parola ha in italiano traslato.

Il falso virtuoso ha però un instancabile ammiratore ed è il personaggio più bello del romanzo: Tom Pinch.

Molti ritengono che sia lui il vero protagonista del libro. Il giovane Martin Chuzzlewit è piuttosto egoista, viziato e volubile invece Pinch (che in inglese vuol dire ‘pizzicotto’) è un opposto: ha circa 30 anni, è quasi calvo, timido, intelligente, viene sottovalutato da tutti, gira per la cittadina con qualche libro nelle tasche del suo cappotto striminzito, possiede solo un vecchio violino e ama suonare l’organo nella chiesa anglicana solo per sé stesso quando le funzioni sono già finite.

Pecksniff tratta Pinch con grande condiscendenza e si spaccia per il suo benefattore quando in realtà ha depredato la povera nonna di Pinch, una ex governante, si è impossessato del denaro di lei e ha preso in casa il nipote.

Pinch svolge la mansione di segretario di Pecksniff, ottemperando a varie incombenze. Ma al tempo stesso anche Pecksniff ha bisogno di Pinch: tutti ammirano la sua innocenza e ciò gli porta lustro.

Sia Pinch sia il giovane Martin si innamorano di Mary Graham.

Non si può raccontare l’avvincente ed imprevedibile trama del romanzo, che, come tutta l’opera dickensiana, ha uno sfondo sociale, in cui egli, muovendo – needless to say – con abilità i suoi personaggi, facendo parlare ognuno secondo la propria classe sociale, alterna il suo usuale senso di humour, un’atmosfera spesso dark e memorabili descrizioni. Tra i personaggi non mancano un criminale e due esilaranti malavitosi, Tigg e Slyme.

A far loro da contrappunto ci sono il generoso proletario Mark Tapley, in qualcosa affine al Sam Weller de “Il Circolo Pickwick”, il bel John Westlock e la dolce Ruth, sorella di Tom.

Un altro personaggio esilarante è quello di Sarah Gamp, una specie di infermiera che si occupa sia di nascite sia di funerali sia di ammalati, gira sempre con un ombrello nero (e da allora nello slang britannico il termine gamp significa “ombrello”), beve troppo alcool e ha l’abitudine di conversare amabilmente, prendendo il tè delle cinque, con una gentile signora, Mrs. Harris, che purtroppo ha la particolarità di… non esistere!

Grandioso è infine il vecchissimo Mr. Chuffey, che tutti ritengono quasi incapace di intendere e di volere e che invece avrà un ruolo determinante nel romanzo.

Splendida la descrizione di Londra nella nebbia del primo mattino e dei quartieri poveri, la poco raccomandabile Pensione Togders, la rabbia malinconica del giovane Martin senza uno scellino nonché il viaggio degli immigrati negli Stati Uniti che Dickens descrive come una terra di predatori rapaci ed infingardi (eccetto il cordiale Mr. Bevar) – il che gli valse lettere di protesta ed insulti da parte della stampa e di lettori d’oltreoceano.

Il capitolo XXXI di “Martin Chuzzlewit” è, secondo me, una delle cose più belle mai scritte da Charles Dickens perché racconta la grande delusione a cui va incontro il buon Tom Pinch dopo aver saputo cose inaspettate e negative su Pecksniff…

Egli descrive magistralmente la costernazione e l’estremo smarrimento che si prova quando qualcuno che ci è caro si rivela differente da come lo avevamo creduto.

Il capitolo è talmente intenso che si potrebbe quasi pensare che lo scrittore abbia attinto emotivamente da una sua vicenda privata.

Bibliografia:

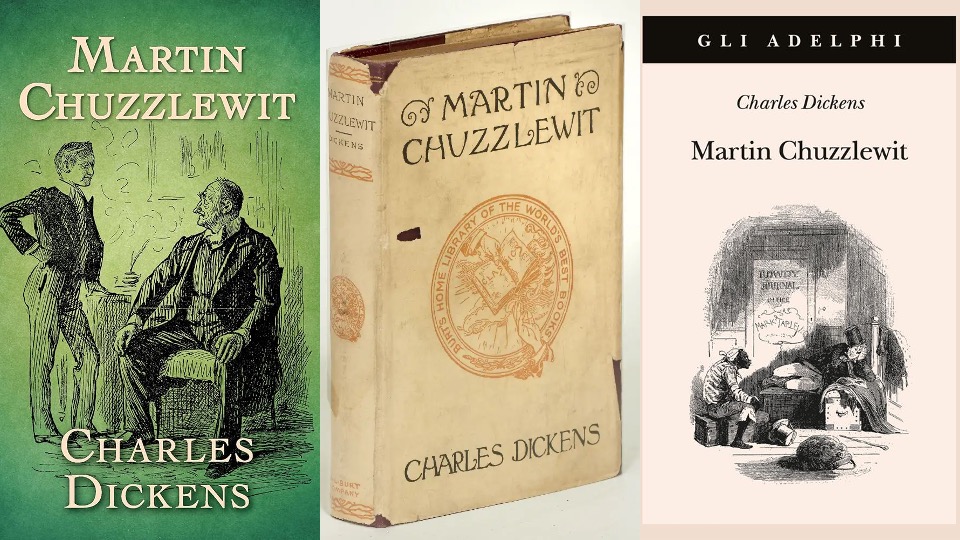

Charles Dickens Martin Chuzzlewit (Adelphi) 2007 – nell’edizione ci sono le riproduzioni di alcune stampe originali del 1800 che rappresentano varie scene del romanzo.

Charles Dickens Martin Chuzzlewit (versione originale – Penguin Books) 2012

Lavinia Capogna*

*Lavinia Capogna è una scrittrice, poeta e regista. È figlia del regista Sergio Capogna. Ha pubblicato finora sette libri: “Un navigante senza bussola e senza stelle” (poesie); “Pensieri cristallini” (poesie); “La nostalgia delle 6 del mattino” (poesie); “In questi giorni UFO volano sul New Jersey” (poesie), “Storie fatte di niente”, (racconti), che è stato tradotto e pubblicato anche in Francia con il titolo “Histoires pour rien” ; il romanzo “Il giovane senza nome” e il saggio “Pagine sparse – Studi letterari”.

Ha scritto circa 150 articoli su temi letterari e cinematografici e fatto traduzioni dal francese, inglese e tedesco. Ha studiato sceneggiatura con Ugo Pirro e scritto tre sceneggiature cinematografiche e realizzato come regista il film “La lampada di Wood” che ha partecipato al premio David di Donatello, il mediometraggio “Ciao, Francesca” e alcuni documentari.

Collabora con le riviste letterarie online Insula Europea, Stultifera Navis e altri website.

Da circa vent’anni ha una malattia che le ha procurato invalidità.