In genere, quando iniziamo a leggere un giallo, ci aspettiamo una narrazione già in qualche modo strutturata: uno o più omicidi, un investigatore brillante e, infine, la individuazione della persona che ha commesso l’assassinio o gli assassinii. Naturalmente, possono esserci delle varianti, ma sostanzialmente è quello che ci aspettiamo.

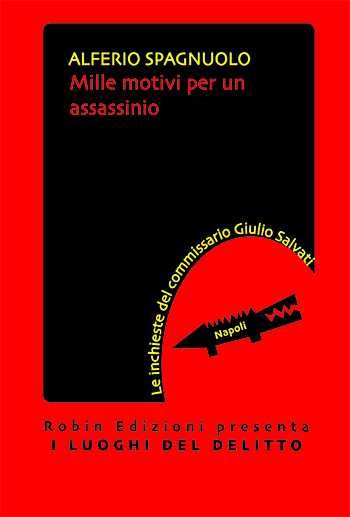

Invece, Alferio Spagnuolo con il suo libro “Mille motivi per un assassinio” sorprende positivamente il lettore, perché delinea con molta originalità il contesto ambientale ed esistenziale in cui maturano gli omicidi.

Restituisce una serie di dinamiche relazionali attraverso le quali l’ omicidio viene pensato, attuato e reso quasi “legittimo” nella coscienza dei responsabili.

Il libro è ambientato a Napoli, ma non una Napoli da cartolina o da “pizza e mandolino” con la tipica descrizione della città per la quale non possono mancare il mare, il sole, etc..

È una Napoli plumbea, vitrea, quasi a voler efficacemente ambientare dei rapporti umani ridotti al lumicino, scarnificati, retti da interessi molto terreni o da perniciose passioni.

Questo rende più chiara la narrazione del male, rispetto al quale nessuno può dichiararsi completamente estraneo, lontano dal proprio stile di vita.

Credo che Spagnuolo ci parli di un mondo del crimine che è specchio dell’ immaginario collettivo.

Un immaginario costituito troppo dalla competizione, dal successo, dalla voglia spasmodica di arricchirsi senza alcun scrupolo né di ordine etico, né di ordine giuridico.

Anche le eventuali proprie conseguenze di carattere penale, nella coscienza collettiva e/o personale, passano in secondo piano. Manco la paura della galera che pure dovrebbe essere una forte deterrenza, paragonata alla possibilità (non alla certezza) di evitarla, non fa da filtro alla decisione di commettere un reato efferato.

Spagnuolo esagera con il suo giallo? Non direi, considerando quello che succede da diversi anni e tutti i giorni nella vita reale.

Anzi, possiamo senz’altro condividere la considerazione per la quale la realtà ha superato l’ immaginazione.

Per ovvi motivi si eviterà di anticipare tante cose del libro, ma è opportuno provare a offrire una chiave di lettura, ancorché non esaustiva, del testo. Non si può non fare riferimento, infatti, ai dialoghi che emergono dalla lettura del libro.

A mio parere, l’autore, attraverso delle riuscite pennellate letterarie, sottolinea la caduta verticale di tutto ciò che dovrebbe caratterizzarci come esseri umani.

L’ uomo ridotto solo a far di calcolo, volto esclusivamente o quasi a stabilire ciò che è utile o meno per sé stesso.

Sembra che l’ autore voglia dirci che, se il denaro diventa l’ unico mezzo per acquisire beni e/o soddisfare bisogni, il denaro cessa di essere un mezzo e diventa l’ unico fine con il quale si vedrà eventualmente di ottenere dei beni e/o appagare bisogni.

Una vita umana ridotta a calcolo e che si illude di poter fare a meno della bellezza, della fantasia, di uno sano sguardo per l’altro.

Credo che non sia un caso che Spagnuolo, pur avendo un protagonista principale nella figura di un commissario di polizia, in realtà, il suo libro ha una coralità di protagonisti, la cui descrizione e il cui operato delineano, a volte chiaramente a volte sotto traccia, lo stato del degrado valoriale.

Spagnuolo non divide i protagonisti in buoni e cattivi, sia per quanto riguarda i poliziotti sia per quanto attiene i sospettati.

Egli fa una operazione molto più profonda con il suo giallo, facendoci percepire il male che non è allocato in una determinata persona o in uno specifico ambiente.

Infatti, nel libro in argomento vengono narrate delle operazioni di polizia svolte molto oltre i limiti di legge, e questo ci porta a riflettere sulla estrema delicatezza del concetto di giustizia.

Una “giustizia” può molto facilmente trasformarsi in “ingiustizia” se fa propria la malsana idea che il fine giustifica i mezzi. I mezzi qualificano il fine e quest’ ultimo viene meno se non si prova a raggiungerlo con la mitezza del diritto moderno.

È il caso di evidenziare che il male, in tutte le sue declinazioni, ha un suo fascino e per questo tutti, in qualche modo, devono farci i conti scegliendo il giusto comportamento.

Il libro di Alfiero Spagnuolo è denso di colpi di scena, cattura e sorprende il lettore. Suscita la voglia di non sospendere la lettura per capire come, di volta in volta, si sviluppano le vicende. Vicende spesso aggrovigliate tra loro.

Un giallo a tutto tondo, ma che non rinuncia a far riflettere, a porci delle domande, a insinuare dei dubbi. Insomma, a fine lettura ci induce a interrogarci ancora sullo stato della società nel suo complesso. Una fine lettura che può costituire un inizio, perché esaurite le dinamiche fattuali degli eventi delittuosi raccontati nel libro, proseguono nella mente del lettore le dinamiche che hanno reso possibili gli eventi in questione.

Abbiamo di fronte un libro che non ci rassicura, sulla scia della buona letteratura che non deve tranquillizzare le persone sul periodo storico che ci tocca vivere. L’ arte letteraria deve provare a fare luce sulle zone d’ ombra e, si sa, l’ ombra a tutti capita che si formi, di giorno e di notte.

Vincenzo Vacca

Dal sito di Robin edizioni:

Il napoletano Alferio Spagnuolo esordisce nel 1987 con il romanzo “Nucleo impenetrabile” (Società editrice napoletana).

Il libro reca la dicitura “giallo a quattro mani” perché scritto in coppia con il poeta, nonché padre dell’Autore, Antonio Spagnuolo, con cui ha pubblicato nel 2006 il giallo napoletano “L’ultima verità” (Kairòs Edizioni, prefazione di Maurizio De Giovanni).

Nel 2017 esce la raccolta noir “Tra il nero e il rosa, racconti per una notte” (Aletti Editore).

Due racconti sono stati pubblicati nell’antologia Giallo Festival: “Nel paese delle meraviglie” (2020) e “Nel vortice della perdizione” (2023).

La collaborazione con Robin Edizioni ha inizio nel 2016 con la pubblicazione del thriller “Il mistero del giglio scarlatto”, prima indagine del Commissario Giulio Salvati, a cui faranno seguito “Soave, innocente filastrocca di morte” (2018) e “Il sentiero delle metamorfosi” (2021).