I cento anni dalla nascita sono l’occasione per ricordare con un tocco di emozione quanto di bello e di interessante ci abbia lasciato James “Jimmy” Baldwin, lo scrittore, saggista e drammaturgo di Harlem, attivista per i diritti degli afroamericani e degli omosessuali, vissuto per diversi anni in Europa e morto in Francia, a Saint Paul de Vence nel 1987. New York in questi giorni – era nato il 2 agosto – lo sta celebrando con mostre e spettacoli e proiezioni di film e tour sulle sue orme, con partenza da Harlem fino alla sua ultima residenza americana nell’Upper West Side. La New York Public Library espone per la prima volta una serie di appunti e di documenti privati e i manoscritti di tutta la sua produzione letteraria. In Italia Fandango ne sta ripubblicando l’intera opera.

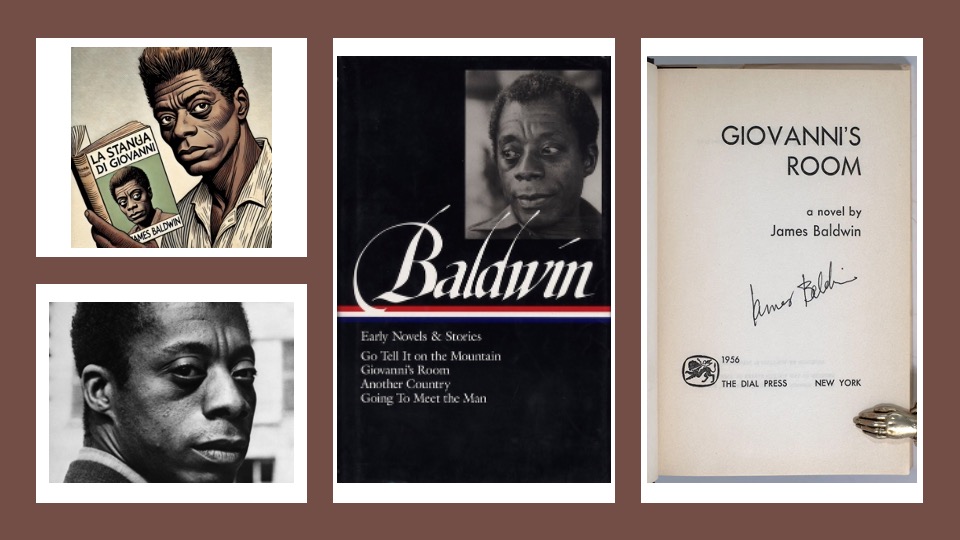

Personalmente, in un percorso estivo iniziato con Édouard Louis e Didier Eribon, “indirizzato” proprio dai due autori francesi, sono approdato con un ritardo imbarazzante a quello che è probabilmente il più famoso romanzo di Baldwin: “La stanza di Giovanni”. Un romanzo che a metà degli anni Cinquanta nessuno voleva pubblicare, benché Baldwin fosse già uno scrittore apprezzato dalla critica e piuttosto noto per il precedente “Go tell it to the mountain” del ‘53 (“Gridalo forte”), un lavoro teatrale e una raccolta di saggi “Notes of a native son” (“Mio padre doveva essere bellissimo”), oltre ad articoli per giornali e riviste prestigiose.

Il motivo del rifiuto è quanto mai ovvio se si considera il bigottismo della società americana degli anni Cinquanta: “La stanza di Giovanni” parla in maniera esplicita, molto prima dei movimenti di liberazione, di un amore gay e bisessuale. È in estrema sintesi la storia, per quei tempi inaccettabile, di David fidanzato con Hella, ma irrimediabilmente attratto da Giovanni. Non è più Jimmy il nero che scrive (Baldwin si era fino a quel momento occupato quasi esclusivamente di problemi razziali), ma James l’omosessuale, esiliatosi a Parigi per l’atmosfera insopportabile che si respirava nel suo Paese per le persone gay.

Il romanzo infatti, scritto nel pieno della guerra fredda e della presidenza Eisenhower, viene pubblicato nel ‘56 quando in molti Stati americani l’omosessualità è ancora illegale e l’America puritana celebra se stessa attraverso un modello di uomo forte, bianco e rigorosamente etero.

Gli esiti del racconto sono dichiarati già nelle prime pagine: David, il narratore, si trova in una casa del sud della Francia. È solo perché Hella, con la quale avrebbe dovuto sposarsi, l’ha lasciato per tornarsene in America dopo essere venuta a conoscenza della relazione dell’uomo con Giovanni, un barista italiano. Sappiamo anche fin da subito che Giovanni, abbandonato da David, ha commesso un omicidio, è stato condannato a morte e il giorno dopo verrà giustiziato.

Fin dall’inizio Baldwin si riserva la possibilità di muoversi liberamente tra presente, futuro prossimo e passato. Questi salti temporali hanno un effetto malinconico e commovente e riescono ad esprimere con più forza i rimpianti e i sensi di colpa che restano al narratore. Ecco per esempio come comincia il romanzo:

“Sono in piedi davanti alla finestra di questa grande casa nel sud della Francia mentre cala la notte, la notte che mi porterà al mattino più tremendo della mia vita. Ho un bicchiere già pieno e una bottiglia a portata di mano. Mi guardo riflesso nella luminosità che va oscurandosi sui vetri. Mi vedo alto, longilineo, dritto come una freccia, il biondo dei miei capelli si illumina. Il mio è uno di quei volti visti mille volte. I miei antenati conquistarono un continente facendosi strada attraverso pianure cariche di morti, finché non raggiunsero un oceano che si lasciava alle spalle l’Europa e guardava a un passato più oscuro.”

David lascia andare i pensieri e si proietta nel futuro immaginando il mesto ritorno in treno a Parigi; quindi si abbandona al racconto del primo incontro con Hella, per sprofondare in un ricordo remoto dell’adolescenza, quando ha il primo rapporto omosessuale con un compagno di scuola. I due passano la notte insieme e al risveglio:

“Il corpo di Joey era scuro, sudato, la cosa più bella che avessi visto fino ad allora. Avrei voluto toccarlo per svegliarlo ma qualcosa me lo impedì. All’improvviso ebbi paura. Forse fu perché aveva un aspetto così innocente, sdraiato lì, così perfettamente fiducioso; forse fu perché era più piccolo di me, il mio corpo mi sembrò all’improvviso grossolano e pesante e il desiderio che mi montava dentro sembrava mostruoso. Ma, soprattutto, ebbi improvvisamente paura. Mi dissi: “Ma Joey è un ragazzo”.”

David, spaventato da quel desiderio che considera anomalo, eviterà di incontrare ancora Joey e non lo rivedrá mai più. Qualche tempo dopo, invece di andare al college, fugge dal padre e da Brooklyn e si trasferisce a Parigi “per ritrovare se stesso”. Qui, come già accennato, si fidanza con Hella, ma, mentre lei è in viaggio in Spagna, il giovane conosce Giovanni, il barman italiano:

“Se ne stava, insolente, scuro e leonino, con il gomito appoggiato alla cassa, le dita che giocherellavano col mento, a guardare la mischia.”

È folgorato dalla sua bellezza e tra i due uomini inizia una relazione appassionata e intensa il cui palcoscenico è appunto la piccola, disordinata e sporca stanza di Giovanni.

“Ricordo che la vita, in quella stanza, sembrava svolgersi al di sotto della superficie del mare. Il tempo scorreva indifferente sopra di noi, le ore e i giorni non avevano significato. All’inizio la vita insieme racchiudeva una gioia e uno stupore che erano nuovi ogni giorno. Al di sotto della gioia, naturalmente, c’era angoscia, e sotto lo stupore, paura; ma non si fecero strada in noi finché l’iniziale euforia non divenne come aloe sulla lingua.”

Progressivamente la storia d’amore si riempie di ambiguità. David, che immaginava per sé una vita convenzionale con Hella, vorrebbe reprimere i propri impulsi, ma, fin quando la donna non è a Parigi, non ci riesce. Vive una doppia vita, felice dentro la stanza, tormentata e dolorosa fuori:

“Sapevo di non poter fare niente di niente per fermare la feroce eccitazione che era esplosa in me come una tempesta. Potevo solo bere, nella vaga speranza che così la tempesta passasse, senza fare ulteriori danni alla mia vita. Ma ero felice.”

Ma col ritorno di Hella tutto sembra tornare in ordine, ogni conflitto pare appianarsi: il desiderio di “normalità” e di adeguarsi alle convenzioni sociali s’impone sui sentimenti e sul desiderio. Prevale la cultura maschilista di cui il giovane americano è intriso, per cui l’omosessualità è riprovevole e disgustosa. C’è un passaggio in cui David osserva un capannello di uomini con atteggiamenti effeminati e li descrive con una serie di metafore animali, prima come pappagalli, poi come pavoni, infine come scimmie. Ma David disprezza anche e soprattutto se stesso, ciò che il corpo gli fa provare per quello dell’italiano. È a disagio, ha paura, gli gira lo stomaco. Baldwin illumina perfettamente questo confine tra il desiderio e la repulsione, tra il piacere e la nausea. David lascia Parigi con Hella e abbandona Giovanni al suo destino catastrofico.

Con una scrittura lirica e impeccabile, una prosa chiara e incisiva, Baldwin esamina la relazione convulsa tra due uomini in cerca della felicità e la catastrofe che entrambi dovranno affrontare. Esplora con sensibilità la complessità psicologica di David, scavando e portando alla luce le sfumature del suo conflitto interiore, il desiderio, la paura, la vergogna e i sensi di colpa. Sa essere descrittivo e analitico, commovente e riflessivo come i grandi scrittori della tradizione americana che gli vengono generalmente accostati, su tutti Henry James e Ernest Hemingway.

Un’ultima annotazione: La stanza di Giovanni è il solo romanzo di Baldwin in cui tutti i personaggi sono bianchi. È l’unica volta in cui l’autore sembra disinteressarsi ai temi razziali, anche se sia Joey il ragazzino che Giovanni il barman vengono descritti come “scuri” (attenzione perché in quegli anni gli italiani venivano considerati in America, al pari degli altri europei meridionali, come “non bianchi”). Qui lo scopo preciso è di discutere finalmente di una sessualità che nessun altro autore fino a quel momento aveva affrontato nella propria narrativa. Pare ci dica che non ci sia bisogno di essere “negro” perché la società ti discrimini; in definitiva basta essere omosessuale.

Gigi Agnano