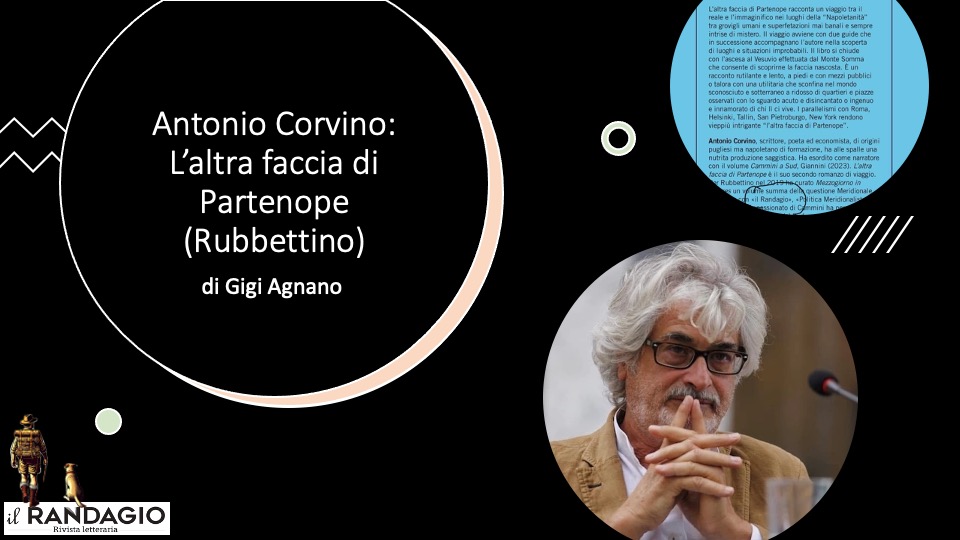

Antonio Corvino, per me, prima ancora che un professore, un economista, un saggista, un meridionalista, un romanziere e un poeta, è uno splendido compagno di viaggio. Abbiamo attraversato insieme a piedi molti luoghi degli Appennini, tra Campania, Basilicata e Puglia. Quelli che per lui erano poco più che passeggiate, per me erano cammini faticosi, che mi lasciavano vesciche enormi e dolorose sui piedi. In questi percorsi abbiamo condiviso esperienze indimenticabili, tra i panorami mozzafiato e le difficoltà del Cammino degli Anarchici, dei Briganti, o della lunga Benevento-Matera. Mentre io arrancavo con la vista annebbiata dalla fatica, pensando al letto e alla cena — alla pasta e fagioli e all’aglianico — lui, con la sua insaziabile curiosità, si addentrava in ogni chiesa o cappella che incontravamo lungo il sentiero. Non si limitava a un’occhiata veloce: si fermava estasiato davanti a ogni pala d’altare, a ogni statua, come se osservasse un capolavoro unico e irripetibile.

Durante queste camminate, Antonio mi indicava quelli che per me erano genericamente “alberi” o “piante,” chiamandoli con la competenza di un botanico o, più semplicemente, di chi torna sempre, dopo tanto girovagare, alla sua campagna in Salento. Questo suo modo di immergersi nel viaggio “con l’insaziabile avidità dello spirito che lo spingeva a conoscere, scoprire, sperimentare” – dice quando parla di Ulisse -, di cogliere la bellezza di ogni pietra, di ogni filo d’erba e di ogni opera, umana o del Padreterno, è lo stesso che emerge nelle pagine del suo ultimo libro.

In “L’altra faccia di Partenope”, Antonio Corvino offre al lettore un’acuta e affascinante indagine su Napoli, tracciando un percorso sociologico e culturale che si evolve pagina dopo pagina in un’esperienza dello spirito. Con un’attenzione meticolosa ai dettagli, l’autore scava sotto la superficie della città per rivelare un mondo nascosto, fatto di storia, mito e cultura popolare. Corvino non si accontenta di raccontare una Napoli patinata, da cartolina, ma, lontano dagli stereotipi, si addentra tra i suoi strati più segreti e intimi, portando alla luce una bellezza ombrosa che ama nascondersi. “È da quando ero studente che mi appassiona l’altra faccia di Partenope,” spiega, “quella nascosta sotto gli intonaci scrostati, i cornicioni e i marmi incastonati qua e là nei basamenti di palazzi… quella velata di devozione nelle edicole votive dei vicoli.”

Questa citazione rivela subito la cifra narrativa del suo lavoro. Napoli è vista come un’entità che ha nella stratificazione e nella verticalità uno dei suoi misteri, “una città che ama nascondersi dietro a più di uno strato di veli. “Napoli è velata come nel film del turco-salentino Ozpetek, come il Cristo di Sammartino. Corvino intraprende, come nei nostri cammini, una sorta di pellegrinaggio. Non è un caso che i primi capitoli siano dedicati a San Giovanni a Teduccio, Pietrarsa, Portici, Ercolano, tutti luoghi che vedono il passaggio dei pellegrini diretti a Pompei. Ne segue uno scavo nell’anima nascosta della città, una full immersion nella Napoli cristiana, quella delle chiese, dell’arte e dei miracoli. E il lettore lo segue, lasciando percorsi turistici e luoghi comuni, addentrandosi nei quartieri storici ma anche in quelli meno noti, ascoltando i miti e i racconti, la musica e la letteratura che si intrecciano alle sue strade.

Napoli emerge come una città di contrasti. Nel giro di trecento metri e di un quarto d’ora, capita di rendersi conto di aver attraversato una città al tempo stesso aristocratica, borghese, popolare e multiculturale. Qui il bello e il brutto, lo splendore e il degrado, il sacro e il profano, l’antico e il moderno convivono, sovrapponendosi e mescolandosi in un’armonia all’apparenza caotica ma perfetta. È una città che non si offre al primo sguardo, ma che va decifrata con lentezza. L’autore ne racconta la bellezza sfuggente, che si rivela strato dopo strato, che richiede al visitatore l’impegno di oltrepassare la superficie per comprenderne l’essenza. La bellezza di Napoli, infatti, è “sfumata, confusa, mischiata, sovrapposta” e si rivela solo a chi ha la pazienza di immergersi davvero nella città, a chi, come Ulisse con le Sirene, si dispone all’ascolto.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è la riflessione di Corvino sui contrasti della Napoli moderna, incarnati dal Centro Direzionale. Simbolo di un’aspirazione alla modernità incompiuta, il Centro Direzionale nasce per essere Manhattan e invece diventa un “Bronx in giacca e cravatta,” un tentativo di slancio verso il futuro che però non riesce mai a dispiegare “le ali” per intero: “percepivo lo sguardo ambizioso di un’aquila le cui ali tuttavia non riescono a dispiegarsi liberando tutta la propria potenza.” Questo luogo di grattacieli e acciaio diventa simbolo di una Napoli che cerca di stare al passo coi tempi, ma che finisce per perdere il suo carattere autentico, “uno spazio nato da una bella idea… ma trasformatosi ben presto in un caravanserraglio.”

Nei capitoli dedicati ai quartieri della Sanità, di Forcella e del Vomero, Corvino coglie le mille sfumature di una Napoli popolare e autentica, confrontandola con quella borghese e moderna. Nella Sanità, ad esempio, osserva come storia e miseria convivano a stretto contatto, tra palazzi nobiliari decadenti e botteghe di quartiere, simboli di una resistenza culturale. A Forcella, un rione segnato da una fama drammatica, Corvino percepisce l’eco delle lotte quotidiane di un’umanità schietta che resiste ai pregiudizi. Nel Vomero, con i suoi eleganti palazzi e i panorami mozzafiato, trova il respiro più borghese della città, capace di offrire, nonostante la cementificazione selvaggia, angoli di contemplazione.

Corvino dedica ampio spazio anche alle chiese di Napoli, rivelando l’importanza di questi luoghi sacri non solo come siti artistici, ma come centri di una devozione popolare commovente per la sua inossidabile genuinità. Chiese come San Domenico Maggiore, il Duomo e Santa Chiara diventano nelle sue pagine simboli di un’anima cittadina che non può essere scissa dalla fede, dal sacro, che qui si fonde con la vita quotidiana. Attraverso questi capitoli, il lettore viene invitato a scoprire una città ancora profondamente cristiana, dove la bellezza delle architetture e delle opere d’arte sacra si intreccia con le leggende e le storie di fede dei napoletani.

Con un linguaggio lirico e coinvolgente, Corvino crea un’opera intensa che invita il lettore a scoprire Napoli in tutta la sua complessità, senza fermarsi alla superficie. Napoli, dice, “non ammette distrazioni.” L’altra faccia di Partenope, che esce casualmente in contemporanea col celebrato film di Sorrentino, è un omaggio appassionato a una città dalla bellezza nascosta e complessa, una celebrazione del suo fascino ambiguo, un libro che solleva domande sul valore della tradizione, sul senso di appartenenza (“Terra mia” cantava Pino Daniele), sul rapporto tra antico e moderno, ma anche sul futuro dei centri storici invasi dal turismo e sul degrado delle periferie urbane. Un libro che non è solo una guida spirituale a Napoli, ma un inno alle sue eterne, irresistibili, turbolente, ammalianti contraddizioni.

Gigi Agnano