Luciano Bianciardi è un irregolare nella cultura italiana, anarchico per scelta, non per convenienza, randagio a suo modo e legionario di quello scrivere che trivella le coscienze. Verso la fine degli Anni Sessanta egli, ciondolando tra Rapallo e Milano, abita, nell’approssimarsi del suo capolinea, luoghi arredati dal silenzio e pervasi da un’aria autodistruttiva, tra fumo e alcool, dove tutto è complicato.

Quando, come lui, si è soli con sé stessi e ci si sente per sbaglio parte di un mondo, quando quello che c’è intorno non è altro che la stanca ripetizione di un accumulo seriale di profitto spacciato per progresso, quando gli uomini, se osano un di più, sono sempre in fuorigioco per i benpensanti, che non è detto poi che siano quelli che pensano bene, quando vengono imposte regole che limitano la libertà di movimento e di parcheggio, è ora di abbandonare il presente e di rifugiarsi nell’infanzia e nelle prime letture che sono state fondative del proprio pensiero. Lì Bianciardi ritrova il suo nume.

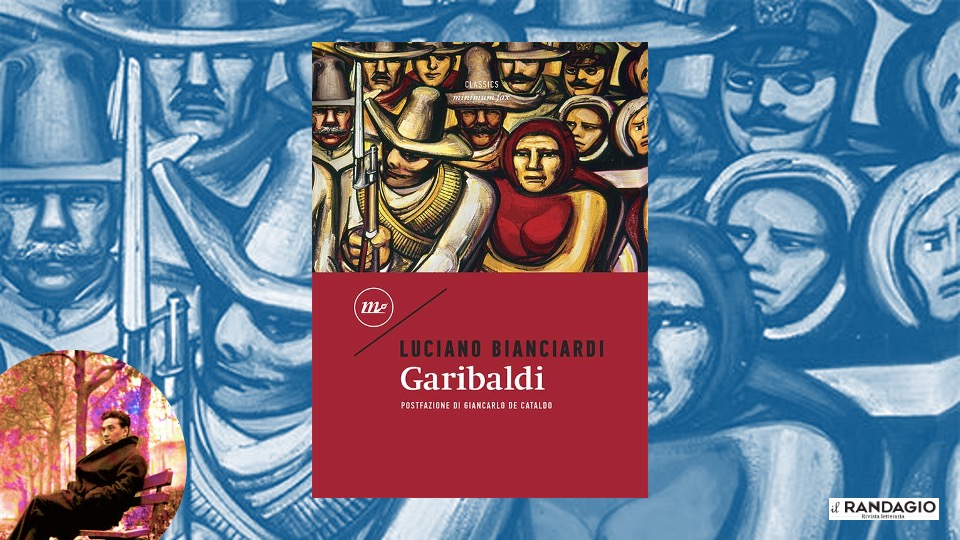

È in questo contesto che prende forma il suo “Garibaldi”, pubblicato postumo nel 1972, un romanzo-pedinamento, che è disponibile nell’edizione minimum fax con un’intensa analisi bio-bibliografica di Fabio Stassi e una ammirata postfazione di Giancarlo De Cataldo. Un testo, questo, che da un lato si nutre di una scrupolosa ricostruzione storica e dall’altro segue le tante orme lungo lo Stivale di un idealista tradito. E vediamo Garibaldi, uomo di mare, che fiuta sempre come tira il vento e che scruta sia le increspature della superficie dell’acqua sia la calma piatta, conscio di essere circondato da creature ambigue e anfibie che si servono di lui con un contratto a chiamata.

Perché questo rappresenta il generale nei disegni dei potenti che sono spesso dei tiranni: un mezzo da usare quando serve. Lui che è osannato in tutto il mondo, sostenuto e finanziato da ogni dove, richiesto da quanti vogliono liberarsi dal giogo. Persino Abramo Lincoln richiede i suoi servigi. Lo si chiama quando si vorrebbe creare uno Stato unitario nel Nord Italia, liberandosi degli Austriaci. Lo si osserva dalla finestra, come a dire: vediamo come va a finire, quando, non autorizzato, parte da Quarto e sbarca a Marsala con i suoi Mille, tra cui figurano molti bergamaschi e liguri, intellettuali, giornalisti, medici, giovani utopisti, per liberare il Sud borbonico e magari arrivare fino a Roma.

Garibaldi, nato a Nizza prima italiana poi francese, ma profondamente ligure, è sempre stato il ragazzo dei posti di mare: non si tira indietro, offre da bere e conosce le canzoni che rallegrano e uniscono gli altri, si arrampica per primo in cima ad un albero o sulle sartie delle navi. Di più: tutti lo conoscono e lo chiamano per nome, i grandi gli perdonano più malefattte che ai suoi coetanei e i coetanei gli vanno dietro. Può darsi che metta la testa a posto oppure no. Ma questo eterno ragazzo diventa un capo non perché si impone sul suo prossimo ma perché il prossimo lo sceglie.

E Bianciardi l’ha scelto quando aveva otto anni e aveva divorato in pochi giorni “I mille” di Giuseppe Bandi e ora torna a parlargli. In questo testo Garibaldi, lontano da una commemorazione stantia e unilaterale, è uno di casa, è un uomo in mezzo ad altri uomini. Il tono della ricostruzione, di questa marcatura a uomo, è colloquiale, rigogliosa e mordace, capace di catturare, tra una sparatoria e una fuga, l’essenza dell’uomo in camicia rossa (rossa perché per vestire rapidamente i patrioti sulla costa ligure non si trovò altro che le camice dei macellai) che ama l’Italia prima ancora che esista.

Quello che immagina e per il quale lotta, coagulando intorno a sé molte persone, è un paese che deve essere un albero capace di mantenere le proprie solide radici e germogliare in una terra che sia la propria e non di altri, nonostante i nodi discordanti e spuri che ne compongono il tronco. E quando la immagina non pensa a Dante o Machiavelli ma all’Antica Roma, con le dovute differenze e nonostante i prestiti impropri, per non dire espropri, ad opera di altre camicie in tempi recenti.

Garibaldi non lo sa, o forse sì, e si compiace, è come Cincinnato. Quest’ultimo, cittadino-soldato, già console, viene chiamato – strappato dal Senato dalla sua vita frugale nel lavoro dei campi – due volte a Roma per diventare dittatore, una sorta di magistratura con pieni poteri, e per salvare l’Urbe in momenti di grave difficoltà prima contro nemici esterni e poi interni. Agisce in fretta e con decisione, recluta tutto il reclutabile, vince, ma rifiuta gli onori e i clamori e dal campo di battaglia torna al proprio campicello dopo avere dato esempio di una sublime dedizione alla causa pubblica, a dispetto di interesse personale, attaccamento al potere e dissoluzione del senso civico.

Di Cincinnato Garibaldi è una versione moderna e più complessa. Sono entrambi leader che servono il popolo e non sé stessi. Il primo parla e agisce da cittadino che si sente parte di una comunità più grande, Roma. Il secondo da patriota che, spinto da ideali di libertà universale, gli Equi e i Volsci li ha in casa e decide di scacciarli dedicando tutto sé stesso per un’Italia libera. E, terminate le sue imprese, gli danno il ben servito ed è costretto a tornarsene nella sua Caprera, tra le sue api, i suoi campi, la propria famiglia, pure rimanendo sempre all’erta nella vita politica.

Bianciardi ce lo racconta come farebbe di un vecchio amico ad una cena di Natale con i parenti, lo dipinge non come il corsaro o il poco di buono che molti si ostinano a vedere, non nasconde il fatto che il suo curriculum non è immacolato, è l’outsider che ottiene i suoi risultati riscrivendo le regole e che muove una guerra di popolo a dispetto del ‘si è sempre fatto così’ dei generali professionisti.

Garibaldi inoltre non è solo un guerriero audace, geniale e anche fortunato ma è anche capace di vincere una battaglia, come sul Volturno, con una campagna studiata in piena regola. È l’uomo che ci dice: si può pensare altrimenti, lontano dal già detto e dal facile compromesso, è un rivoluzionario che prende decisioni difficili da solo, sempre vigile contro il tradimento e l’incompetenza. È l’uomo che va in Parlamento con il poncho e prende la parola, anche quando non è consentito, in mezzo a manichini nelle mani di chi manichino è già, per dire la sua verità facendo venire un travaso di bile a Cavour e puntando il dito contro i mai spariti latifondisti che si nascondono dietro le marsine.

Per Bianciardi, che lascia la vacua retorica ad altri, Garibaldi è uno di noi, pieno di sogni e fragilità, di concretezza e propensione per il gesto decisivo, di quello che resta, mai eclatante. È colui che ha bisogno di dedicarsi ad una causa coerente ai propri valori, investendo tutto sé stesso e ipotecando il proprio presente, anche quando lo fanno straniero in patria e lo mandano in prepensionamento.

E non c’è forse, in questo esilio volontario di Bianciardi dal presente, la ricerca di una possibile via d’uscita, con un ultimo atto controcorrente sventolando la bandiera dell’uomo Garibaldi in faccia agli scetticismi e ai revisionismi che come fiumi carsici investono la narrazione anche oggi?

Claudio Musso

Claudio Musso: Vive e respira Torino e condivide un paio di geni con la dea Partenope. Formazione umanistica, grande appassionato di germanistica, di storia e di identità. Di giorno si occupa di risorse umane e la sera, o quando leggere e leggersi chiama, di quelle librose. Onnivoro per natura, ma intollerante al glutine e alle mode del momento, raminga con umorismo tra un lavoro che ama e altre passioni quali il teatro, l’opera lirica, e ovviamente la lettura, collaborando anche con riviste letterarie. Papà di Nadir, il suo gatto, non riesce per più di 5 minuti a prendersi troppo sul serio ma prova a fare tutto con dedizione, di quelle che danno senso e colore alla vita.