PRIMA PARTE

“La vita, la sventura, l’isolamento, l’abbandono, la povertà, sono campi di battaglia che hanno i loro eroi, eroi oscuri a volte più grandi degli eroi illustri” – Victor Hugo

Non si potrebbe immaginare matrimonio più dissimile politicamente di quello di Brutus Hugo e Sophie Trébuchet nel 1797. Si erano conosciuti l’anno precedente, lui in realtà si chiamava Léopold Hugo ma come altri rivoluzionari francesi aveva preso il nome di un antico Romano, aveva 19 anni, lei 20. Lui proveniva da una famiglia di agricoltori e artigiani, lei da una famiglia “borghese” (ancora non esisteva la borghesia ma il terzo stato racchiudeva chiunque non fosse nobile o non facesse parte del clero), suo padre era capitano di una nave.

Léopold a soli 14 anni aveva aderito alla rivoluzione che infiammava la Francia, aveva ideali progressisti ed era coraggioso in battaglia: in Vandea, dove infuriava la guerra civile, con soli 50 soldati aveva tenuto in scacco circa 4.000 monarchici.

Lei aveva visto ghigliottinare una sua amica ed era borbonica.

Il matrimonio finirà abbastanza presto ma ebbero tre figli di cui l’ultimo fu Victor Hugo. Egli nacque a Besançon il 7 Ventôse dell’anno X, secondo il calendario rivoluzionario cioè il 26 febbraio 1802. Era un neonato piccolissimo (forse prematuro), debolissimo e il medico disse che non sarebbe sopravvissuto. La madre era impressionata da lui, il padre aveva paura che sarebbe stato mentalmente disabile. Rimase a lungo un bambino fragile, con un padre assente (Léopold conviveva con una donna, Catherine Thomas, che in seguito sarebbe diventata la sua seconda moglie).

Egli scrisse in una celebre poesia: “abbandonato da tutti, tranne che da sua madre”.

Nessuno avrebbe potuto prevedere che sarebbe diventato uno dei più celebri scrittori al mondo e uno degli uomini più influenti del XIX secolo. Solo per dire una curiosità: una volta Victor Hugo acquistò un gilet grigio chiaro e centinaia di parigini lo imitarono.

Léopold fece una grande carriera militare, venne trasferito in varie città francesi, poi vicino Napoli dove arrestò il famoso bandito Fra Diavolo, poi in Spagna, divenne generale e conte.

Sophie detestava viaggiare con i bambini (i viaggi con le carrozze pubbliche erano molto lunghi e disagevoli nonché pieni di pericoli), lui era un uomo passionale, lei cercava di moderarlo ma alla fine si lasciarono e rimasero in contatto epistolare solo per i figli.

Il piccolo Victor era intelligente e sarebbe diventato il prediletto della madre. Egli ebbe un rapporto di grande affetto con lei ma amava anche il padre assente. Quando Léopold morì improvvisamente nel 1838 fu un grande dolore.

I biografi, spesso, descrivono Sophie Hugo in modo duro anche se invece potrebbe essere stata solo una donna molto più indipendente e determinata di altre della sua epoca.

Lei amava i bei abiti, nonostante non fosse ricca vestiva sempre con cura i suoi tre figli maschi e curò assai la loro educazione. Nascosto in una dependance nel giardino della sua casa parigina (che era situata nell’ex convento dei Feuillantines) c’era un uomo che era stato il padrino di Victor Hugo, il generale Victor Lahoire. Era un uomo colto che aveva la mania di organizzare improbabili complotti contro Napoleone. Era il nuovo compagno della madre.

Victor Hugo si distinse per il suo talento letterario e a soli quindici anni vinse un prestigioso premio poetico. I giurati erano increduli che il poema fosse stato composto da un ragazzino.

Quando decise di dedicarsi alla letteratura scrisse al padre chiedendo di sostenerlo economicamente. Il padre gli rispose, prosaicamente, che lo avrebbe fatto se lui avesse deciso di diventare un medico o un avvocato ma non uno scrittore che Léopold vedeva evidentemente come una professione da spiantati.

Victor Hugo aveva anche molto talento per il disegno.

Nel 1821 Sophie morì, aveva solo 49 anni, sembra che avesse avuto un crollo emotivo da quando Lahoire era stato fucilato dopo che, anche in carcere, aveva tramato una ennesima congiura contro Napoleone. Victor Hugo, aveva allora solo 19 anni, soffrì moltissimo. Oltre ad essere sua madre, era la sola persona che lo avesse incoraggiato nella sua carriera letteraria. Lui era uno squisito poeta che viveva poveramente, e a 24 anni, nel 1826, avrebbe pubblicato la prima delle sue cinque raccolte poetiche.

Ci sono molteplici descrizioni di Victor Hugo da adulto, tra le quali quella significativa dello scrittore Massimo D’Azeglio.

Nonostante fosse una celebrità, Hugo era un uomo modesto, per nulla presuntuoso, un instancabile lavoratore che scriveva ogni mattina e ogni pomeriggio.

Aveva un carattere affabile e cordiale, a differenza della stragrande maggioranza degli scrittori del suo tempo (ed attuali) sostenne molti esordienti, tra i quali il poeta Gérard De Nerval e difese “Madame Bovary” quando Flaubert dovette subire un processo per offesa al buon costume.

Egli lasciò anche un testo commovente in cui descrisse la sua ultima visita a Balzac morente accompagnato dalla governante di lui in lacrime.

Ma oltre che scrivere assiduamente, Victor Hugo si dedicava attivamente alla politica. L’evoluzione politica che ebbe nel corso della sua vita non fu dovuta a opportunismo ma bensì ad una maturazione: da giovane era stato un monarchico (borbonico) influenzato dalla madre, poi scomparso Napoleone divenne un suo sostenitore, infine fu un repubblicano con forti tinte socialiste.

Fu parlamentare dell’estrema sinistra e dal 1848 al 1851 Pari di Francia

Si pronunciò contro la pena di morte, la povertà, il lavoro minorile, la prostituzione, il colonialismo, lo schiavismo, la spartizione della Polonia, per i diritti delle donne e l’indipendenza italiana, incontrò e ammirò Giuseppe Garibaldi, voleva gli Stati Uniti d’Europa, fondò un giornale politico (con i suoi figli Charles e François), durante la rivoluzione del 1848 arringò la folla col rischio concreto di esser preso a fucilate dai soldati e rimase sconvolto dai massacri monarchici.

Tornando alla sua gioventù, Victor Hugo, che era diventato un ragazzo abbastanza bello e dai lineamenti delicati, si era perdutamente innamorato di una ragazza che aveva già conosciuto quando erano bambini.

Adèle Foucher era una ragazza bruna, una persona semplice, concreta, non aveva una passione per la letteratura, era cattolica osservante, in seguito appassionata di cucina. Victor Hugo le scrisse centinaia di lettere, le dedicò poemi ma sia i genitori di lei sia la madre di lui erano contrari al loro fidanzamento.

Un giorno egli percorse molti chilometri a piedi per rivederla solo un momento. Egli non aveva avuto nessuna relazione romantica ed esperienza sessuale. Attese fedelmente per tre anni prima che i genitori di lei acconsentissero al loro matrimonio.

Tuttavia quello del matriminio fu un giorno infausto perché un fratello di Victor Hugo, Éugene, anch’egli poeta, che aveva già dato segni di squilibrio mentale incominciò ad urlare disperatamente in chiesa. Sembra che egli fosse segretamente innamorato di Adèle.

Il giorno dopo distrusse la mobilia della sua stanza con una sciabola. Venne ricoverato in un istituto, ne usci l’anno seguente, il 1823, e un giorno, inaspettatamente, sferrò una coltellata a Catherine Thomas, la nuova moglie del padre. Ella si salvò solo perché Léopold riuscì a bloccare il figlio ingaggiando con lui una colluttazione. Éugene venne internato in un altro istituto. Poco dopo egli perdette delle facoltà cognitive e morì dieci anni dopo sempre ricoverato.

Questa storia turbò molto il fratello Victor che, tempo dopo, gli dedicò un’opera letteraria.

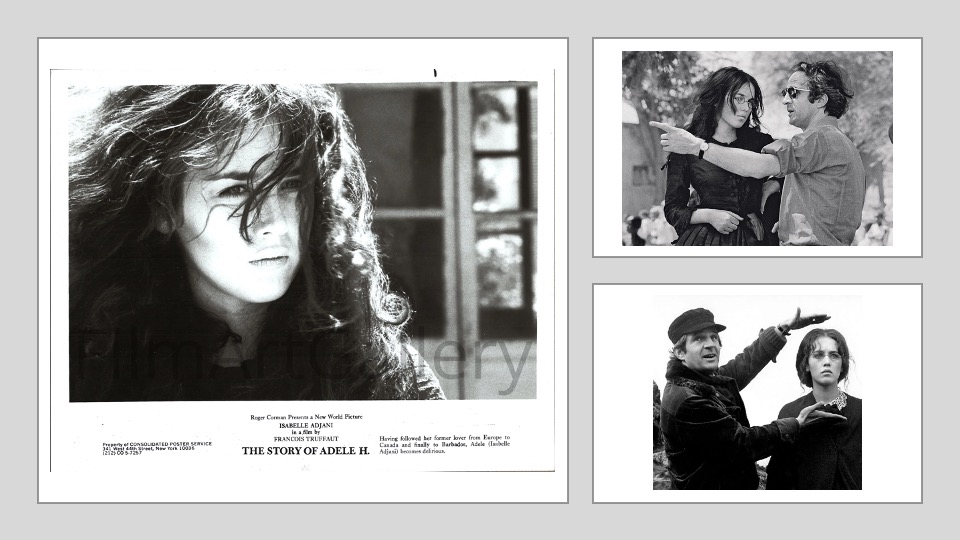

Anche la sua ultima figlia, Adèle (si chiamava come la madre) ebbe dei problemi. Innamorata di un tenente inglese con cui c’era stato un fidanzamento ma che poi la sfuggiva lo raggiunse a Halifax in Nuova Scozia, Canada.

Per una donna alto borghese del tempo trovarsi sola in un paese lontano era davvero inusuale. Ella continuò a perseguitare l’inglese, venne sostenuta economicamente dal padre che però le chiese di tornare. Alla fine venne riportata in Europa da una donna delle Barbados che non sapeva leggere ma che conosceva il nome di Victor Hugo perché egli si era battuto contro lo schiavismo. Adèle si salvò solo grazie a lei. Venne ricoverata in una lussuosa clinica privata dove rimase per il resto della sua vita.

Fu anche l’unica dei quattro figli di Victor Hugo e di sua moglie che sopravvisse al padre. I suoi fratelli, Charles, giornalista, e François, traduttore di Shakespeare, socialisti, morirono nella mezza età di malattia. Tra poco parleremo di Léopoldine.

È necessario dire che le diagnosi psichiatriche relative alla figlia di Hugo, Adèle, che si trovano su internet non hanno nessun valore scientifico essendo lei deceduta nel 1915. Invece nel 1977 il regista François Truffaut le ha dedicato un bellissimo film, “L’Histoire d’Adèle H.” interpretato da Isabelle Adjani.

Nel 1830, a 28 anni, Victor Hugo, stufo della paludata e verbosa letteratura del tempo scrisse una commedia, “Hernani”, che ebbe un successo travolgente.

La sera in teatro il suo amico Théophile Gautier, scrittore, indossava un gilet rosso fiammante in segno di sfida verso la borghesia. Entrambi sostenevano il Romanticismo, la nuova corrente letteraria nata in Inghilterra per merito di poeti come Wordsworth, Coleridge, Keats, Byron, Shelley.

La sua seconda opera in prosa, “Notre -Dame di Parigi”, che pubblicò a soli 29 anni, un capolavoro, gli diede imperitura fama. È la vicenda della bella gitana Esmeralda, in una bizzarra Parigi del 1400, perseguitata dall’arcidiacono Claude Frollo, uomo colto e lussurioso, soccorsa da Quasimodo, campanaro della maestosa cattedrale. È un romanzo talmente ricco di inventiva che è impossibile riassumerlo in poche righe.

E come tutti i romanzi di Victor Hugo non è solo bellissimo per la trama ma per come è scritto. È da notare che lui fu il primo scrittore che diede dignità ad un personaggio disabile che prima di allora erano visti in modo alquanto inquietante.

Tuttavia la fama non bastò a proteggere lo scrittore da una crisi familiare che lo tormentò per alcuni anni.

Lui e sua moglie avevano avuto cinque figli di cui quattro erano arrivati all’età adulta. Dopo di ciò ella aveva deciso di trasformare il loro matrimonio in un rapporto solo amichevole: era esausta delle gravidanze. Lui la comprese.

Lui aveva nella sua cerchia un amico, uno scrittore e accademico di nome Sainte – Beuve. Era un tipo piuttosto manierato, misantropo, molto religioso (Victor era credente ma molto anticlericale) e avrebbe poi fatto una grande carriera letteraria soprattutto come critico. Molto tempo dopo, nel 1909, Marcel Proust gli avrebbe dedicato un libro incompiuto intitolato “Contro Sainte – Beuve” dove tra l’altro lo accusava di non aver compreso il genio di Stendhal. Sainte – Beuve non aveva neppure compreso “Madame Bovary” di Flaubert tuttavia sembra che fosse un uomo di un certo garbo e premuroso e, verso il 1827, nacque un’amicizia tra lui e madame Hugo che sarebbe diventata poi una relazione sentimentale. Victor Hugo ne rimase ferito emotivamente ma fu magnanimo verso entrambi, mentre spesso gli altri mariti prendevano a pistolettate moglie e amante, lui, molto più saggiamente, chiese ad Adèle di scegliere tra lui e l’accademico. Lei scelse Victor: li univano l’affetto, vent’anni di matrimonio e cinque figli. Victor Hugo, senza fare scenate, mise alla porta l’accademico. Non altrettanto fece Sainte – Beuve: lo attaccò letterariamente con una recensione anonima, scrisse addirittura un romanzo ispirato a se stesso e a Madame Hugo (intitolato “Madame de Pontivy”), sparlava a destra e a manca di Victor Hugo con frasi sibilline e nel 1841 arrivò a scrivere nei suoi “Diari” che odiava madame Hugo!

Questa vicenda rimase sconosciuta per ben cent’anni e fu scoperta solo grazie a delle lettere nel 1939.

Victor Hugo e la moglie continuarono a vivere amichevolmente insieme per tutta la vita. Lei scrisse anche una pregevole biografia su di lui.

Ma nel 1833 un nuovo amore attendeva lo scrittore nelle sembianze di un’attrice teatrale: Juliette Drouet. Lei aveva 27 anni, era bella e interessante. Oltre ad essere un’attrice era una cortigiana (cioè una donna che aveva apertamente delle relazioni sentimentali con uomini benestanti e talvolta artisti). Quasi inutile dirlo, le cortigiane erano malviste dalla borghesia. Juliette amava leggere, curava la figlia Claire che aveva avuto da uno scultore svizzero, James Pradier, abitava in un appartamento molto elegante con alcuni domestici e, quando incontrò Victor Hugo, aveva una relazione con un principe russo, Anatolij Demidoff che in seguito avrebbe sposato una principessa Bonaparte.

Victor Hugo la conobbe durante le prove di una sua commedia, si innamorò di lei e poco tempo dopo le fece una dichiarazione d’amore nel camerino del teatro.

Dieci giorni dopo iniziò la loro relazione.

Lei non era interessata economicamente, si era veramente innamorata.

Juliette Drouet non fu l’amante di Victor Hugo, come sempre viene definita, ma una seconda moglie: rimasero infatti insieme per ben 50 anni.

Il loro carteggio di 22.000 lettere è oggi in gran parte pubblico. Venne pubblicato in parte nel 1939 e qualcuno si è chiesto se fosse stato legittimo. Effettivamente il carteggio di due innamorati, di due amanti sarebbe forse dovuto rimanere privato ma lettori e lettrici hanno una singolare attrazione per le corrispondenze private degli scrittori.

Victor Hugo acquistò un appartamento per lei a dieci minuti da casa sua, lui abitava allora nella splendida Place Royale (oggi Place des Vosges) a Parigi e sostenne le spese di Claire (il collegio e tutto il resto), diede a lei una cifra mensile per vivere perché Juliette non aveva un gran successo teatrale.

Victor Hugo era geloso di lei e dei suoi ammiratori e le chiese di non vedere più nessuno. Ciò era comprensibile ma lei fece di più: si sacrificò per lui, smise di avere una vita sociale, di vedere amici, lo seguì nel suo lungo esilio, lo aiutava anche nel suo lavoro, ricopiava i manoscritti, ne parlavano insieme.

Sembra che Adèle, madame Hugo, detestasse Juliette.

Verso il 1839, Léopoldine, 16 anni, figlia primogenita e prediletta di Victor Hugo, una ragazza bruna, delicata, malinconica, che scriveva poesie, incontrò Juliette. Fecero subito amicizia.

Nel 1843, a 19 anni, Léopoldine sposò un giovane, Charles Vacquerie, che venne descritto come molto serio. Tutti approvarono il matrimonio. Victor Hugo però non fu del tutto felice, sua figlia sarebbe andata ad abitare in provincia e si sarebbero potuti vedere raramente.

Durante una visita a lei, egli ebbe la netta sensazione che non doveva lasciarla.

Poi partì insieme a Juliette per uno dei loro soggiorni estivi.

Il 4 settembre 1843, in un hotel, egli si svegliò nel cuore della notte estremamente inquieto. Juliette cercò di rassicurarlo ma egli compose alcune poesie confuse sul tema della morte.

Il 9 settembre quando si trovavano in una locanda, in una cittadina di ritorno verso Parigi, Hugo guardò casualmente una gazzetta appoggiata sul tavolo e lesse un articolo: esso annunciava che la figlia di Victor Hugo e suo marito erano deceduti in una disgrazia.

“Nel destino di ogni uomo può esserci una fine del mondo fatta solo per lui. Si chiama disperazione” avrebbe scritto Hugo molti anni dopo in un romanzo.

Juliette raccontò di come lo scrittore un attimo prima sorridente era diventato completamente pallido e si teneva una mano sul cuore, non riuscendo più a parlare.

Il 4 settembre Léopoldine e il marito stavano tornando dallo studio di un notaio via acqua (era frequente viaggiare così), erano accompagnati dallo zio di lui e dal nipote Arthur, di 11 anni, quando la barca si rovesciò nel fiume e tutti annegarono. Per otto volte, secondo i testimoni, Charles Vacquerie tentò di salvare la moglie. Léopoldine era incinta.

Victor Hugo divenne quasi pazzo dal dolore.

Per un lungo periodo non scrisse più, visse rinchiuso nella sua stanza dove consumava anche i suoi pasti. Disinteressato a ciò che lo circondava dopo un anno, nel 1844, ritornò nel mondo.

Fu una donna a destare il suo interesse: Leonie d’Aunet, bionda, esile, raffinata, 24 anni, che divenne la sua terza compagna per sette anni. Egli l’aveva già fuggevolmente incontrata qualche anno prima. Leonie, che aveva scritto il resoconto di una esplorazione in una remota isola della Norvegia, aveva per marito un pittore assai geloso. Avendo dei sospetti, un giorno egli seguì la moglie, la vide entrare in un portone e andò a denunciarla alla polizia. L’accusa di adulterio era grave: si poteva restare un anno in prigione ad attendere il processo e poi essere condannati ad almeno un altro anno di carcere.

Victor Hugo e Leonie furono arrestati in un momento di intimità, il che deve essere stato assai imbarazzante per loro e suscitò non pochi ilari commenti nei caffè parigini. La maligna stampa di destra esultò. Victor Hugo venne liberato dopo parecchie ore.

La ragazza invece restò in carcere per alcuni mesi nonostante lui smuovesse mari e monti per cercare di farla liberare.

Anni dopo, Leonie inviò a Juliette, che non sapeva nulla, forse per dispetto o forse per liberarsi di lei, le lettere che Victor Hugo le aveva scritto. Juliette lo perdonò.

Tra parentesi, nel 1848, si era suicidata a soli 19 anni, Claire, la figlia di Juliette a cui Hugo aveva fatto da padre adottivo.

Tempo dopo Leonie, non paziente come Juliette, lo lasciò.

Questo scandalo cambiò Victor Hugo: da timido divenne un dongiovanni. Rispettoso, affascinante, con la barba, la fronte alta, lo sguardo pensieroso ebbe da allora, sembra, centinaia di avventure e relazioni sentimentali: attrici, signore dell’alta società, borghesi, grisettes (ragazze, spesso venute dalla provincia, sartine o operaie, che frequentavano l’ambiente bohèmien). Anche la famosa attrice Alice Ozy e l’intelligente rivoluzionaria Louise Michel furono compagne di Hugo. La figlia di Louise, Victorine, era probabilmente sua. Louise non volle mai rivelare chi fosse il padre.

A settant’anni Victor Hugo ebbe due relazioni con due donne poco più che ventenni: la assai bella Judith Gautier, poetessa, figlia del suo grande amico Théophile Gautier, che era sposata con un poeta abbastanza noto, Catulle Mendes (che la lasciò per questo) e poi con l’altrettanto bella attrice Sarah Bernhardt, che era stata ritratta dal famoso fotografo Nadar (che aveva ritratto anche lui in un dagherrotipo).

Bisogna chiarire che Victor Hugo non fu mai un uomo importuno con le donne o equivoco, non si trova nelle migliaia di pagine scritte da lui neppure una parola misogina o maschilista, anzi, sapeva bene quando era il caso di tacere o di non insistere, forse fare l’amore era per lui un modo per anestetizzare il suo dolore interiore o una specie di droga.

Vi fu invece solo un’amicizia epistolare tra Victor Hugo e George Sand, la più celebre scrittrice francese del secolo. Lui, a differenza di alcuni letterati assai misogini (tra i quali Sainte – Beuve, Baudelaire e Nietzsche), ebbe una grande ammirazione per George Sand, le dedicò una poesia e la chiamò “orgoglio del nostro secolo”. (nota 1)

Nel dicembre 1852, quando ci fu il colpo di stato di Napoleone III, Hugo corse il rischio di essere arrestato. Napoleone III aveva già fatto arrestare i suoi due figli e poi altre 26.000 persone in Francia.

Victor Hugo avrebbe affrontato la prigione ma Juliette lo persuase (quasi lo obbligò) a raggiungere Bruxelles in Belgio (e in seguito le isole inglesi di Guernsey e Jersey nel Canale della Manica) e, come lui avrebbe scritto in seguito, gli salvò la vita.

Napoleone III firmò un decreto di proscrizione e ordinò l’espulsione dal paese di 66 ex rappresentanti dell’Assemblea, tra cui Hugo.

Nel 1859, lo scrittore rifiutò l’amnistia del re rispondendo che, fedele alla sua coscienza, sarebbe tornato solo quando ci sarebbe stata la libertà.

Aveva anche scritto un testo sul re, intitolato, con ironia tutta francese, “Napoléon Le Petit” (Napoleone il piccolo). Tra parentesi, Hugo aveva compreso che non poteva essere il vero nipote di Napoleone e recenti studi genetici su una ciocca di capelli di Napoleone III hanno confermato l’ipotesi dello scrittore.

Hugo sarebbe tornato a Parigi solo nel 1870. Nel 1871 avrebbe appoggiato la rivolta della Comune, aiutando i congiurati, e che si sarebbe conclusa tragicamente.

Madame Hugo morì improvvisamente per un ictus a Bruxelles nel 1868, Juliette a Parigi nel 1883, di tumore. Entrambe confortate da lui.

Dopo il decesso di Juliette egli non scrisse più nulla.

Sulla lapide di Juliette si legge una poesia di Hugo che termina con le parole: “Il mondo ha il suo pensiero, io ho il suo amore”.

FINE PRIMA PARTE (continua…)

Nota 1) per chi volesse approfondire mi permetto di suggerire il mio articolo “La ribelle George Sand” (anche pubblicato come “George Sand, una bella vita”) che si può trovare online.

Lavinia Capogna*

*Lavinia Capogna è una scrittrice, poeta e regista. È figlia del regista Sergio Capogna. Ha pubblicato finora sette libri: “Un navigante senza bussola e senza stelle” (poesie); “Pensieri cristallini” (poesie); “La nostalgia delle 6 del mattino” (poesie); “In questi giorni UFO volano sul New Jersey” (poesie), “Storie fatte di niente”, (racconti), che è stato tradotto e pubblicato anche in Francia con il titolo “Histoires pour rien” ; il romanzo “Il giovane senza nome” e il saggio “Pagine sparse – Studi letterari”.

Ha scritto circa 150 articoli su temi letterari e cinematografici e fatto traduzioni dal francese, inglese e tedesco. Ha studiato sceneggiatura con Ugo Pirro e scritto tre sceneggiature cinematografiche e realizzato come regista il film “La lampada di Wood” che ha partecipato al premio David di Donatello, il mediometraggio “Ciao, Francesca” e alcuni documentari.

Collabora con le riviste letterarie online Insula Europea, Stultifera Navis e altri website.

Da circa vent’anni ha una malattia che le ha procurato invalidità.