Lo scandalo e lo sconcerto sui Social, si sa, durano un attimo come la bua dei bambini, anche quando le notizie meriterebbero un attimo di riflessione in più.

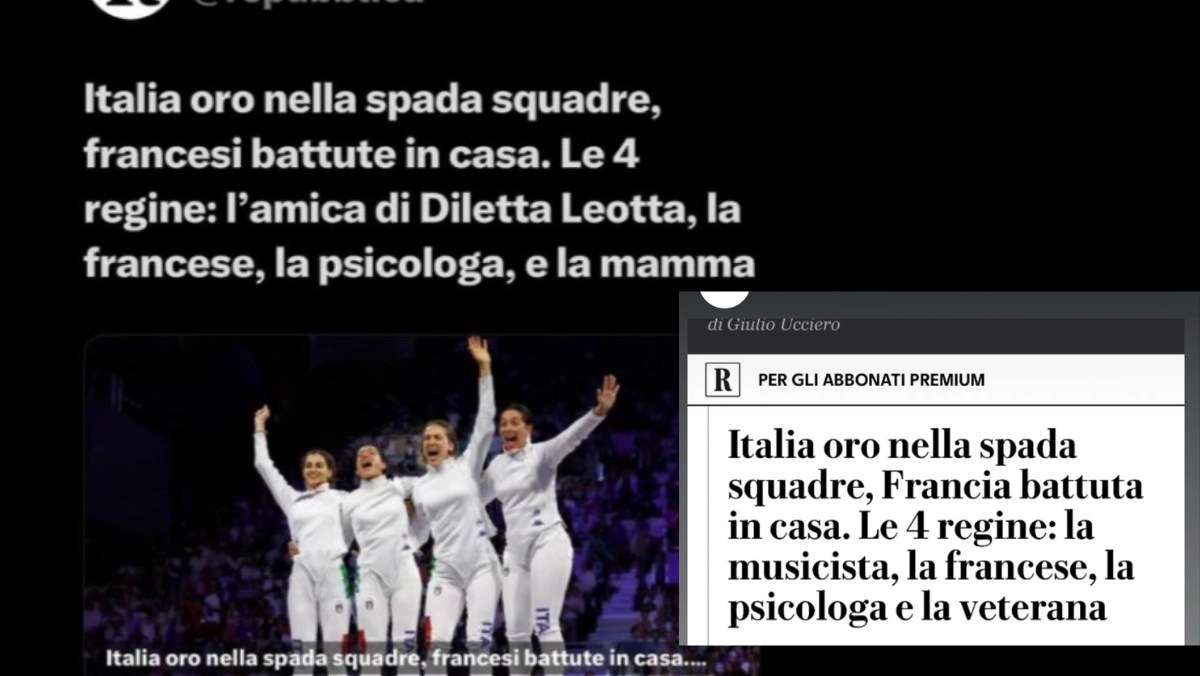

Alle Olimpiadi di Parigi martedì la squadra femminile italiana di spada vince l’oro. Repubblica nella versione online titola: “Italia oro nella spada a squadre. Francesi battute in casa. Le 4 regine: l’amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la mamma“.

Poco dopo, avendo probabilmente ricevuto qualche lamentela, per togliersi dall’imbarazzo, Repubblica cambia il titolo. Le 4 regine diventano: “la musicista, la francese, la psicologa e la veterana“.

Una gentile signora commenta: “Ora mi aspetto di leggere: francesi battuti dall’amico di Fazio, il tedesco, il commercialista e il papà”. Loredana Lipperini, la meravigliosa voce in pensione di Radio 3, pensa “a cosa avrebbe detto Michela“, riferendosi ovviamente alla Murgia.

Noi del Randagio, che non pensavamo di dover parlare di Olimpiadi, ci siamo ricordati di un racconto a nostro parere prezioso e per certi versi premonitore di Valeria Parrella, che si intitola “Mamma“, tratto dal suo ultimo libro “Piccoli miracoli e altri tradimenti” (Feltrinelli). E abbiamo pensato di darvene un assaggio, consigliandovi di leggere il racconto ed il libro nella loro interezza.

p.s. Le “4 regine” si chiamano: Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria.

********************

“Era successo tutto nello stesso giorno, il giorno in cui mio marito, l’artista, aveva preparato dei segnaposti per il pranzo su cui aveva scritto il nome di tutti, tranne il mio.

O meglio: il mio segnaposto c’era, ma lui ci aveva scritto “Mamma”. Ora, si capisce che se lo scrive un figlio, d’accordo, ma se lo scrive un marito. Con l’orlo svolazzante della emme. Con una foglia d’agave che la contornava, acquerellata.

Al suo solito posto, a capotavola, c’era scritto “Raffaello”.

“Ci vuoi fare pure un ex libris?”

“Perché non ti piace?”

“Perché non c’è il mio nome.”

“Ma amore.”

“Ma no.”

“È un pranzo per nostro figlio, tu sei la mamma.”

Questo era, ma in fondo cos’altro aspettarsi? Se solo avessi mai avuto la certezza che andava con altre donne, se fosse stato evidente, voglio dire, io forse il cavalletto con tutte le tempere sul cranio glielo avrei spaccato, ma ’sta cosa non era mai stata appurata. Perché io non guardo il cellulare, non apro mail, forse non me ne importa davvero se va con altre. Capivo che andava con altre perché cambiava il suo modo di fare sesso. Cambiava posizione, tecnica, mugolio, la manata sul culo, cambiava qualcosa. “Mh,” pensavo io, “’sta roba gliel’ha spiegata qualcuno.” “Mh,” pensavo io, “’sta posizione viene da un altro letto” e così via per mesi e anni.

Che poi quelli passano senza che tu stia lì a contarli, e il cineforum al martedì con le amiche, e lui a esporre mostre nelle chiese – era un artista che esponeva sempre nelle chiese, aveva una gallerista che gli faceva da agente ma alla fine i suoi dipinti stavano sempre nelle chiese –, a stare via per tre settimane, e io sempre il cineforum al martedì con le amiche, e niente: aveva scritto mamma.”

Valeria Parrella: “Mamma”, tratto da “Piccoli miracoli e altri tradimenti” (Feltrinelli)