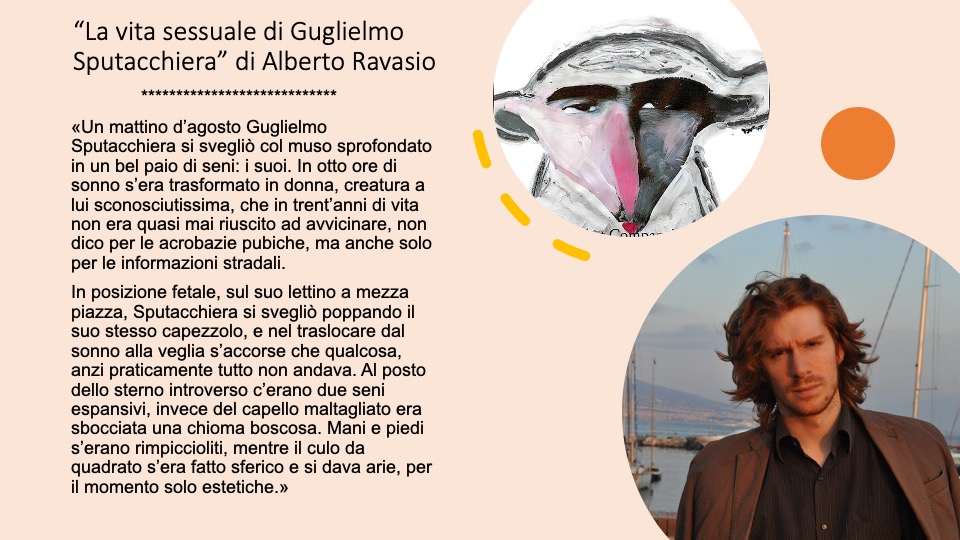

Alla mia veneranda età capita raramente di sentirmi in soggezione con uno scrittore parecchio più giovane. Con Alberto Ravasio è stato un po’ diverso: innanzitutto perché è proprio bello e la bellezza mi pone subito in posizione d’inferiorità. Poi perché ha quest’aria imbronciata di uno sveglio da poco, anzi, più precisamente, di uno che tu hai la responsabilità di aver appena svegliato. In più ha una cultura mostruosa (sicuramente rispetto alla mia…), una lingua tutta sua, un parlato che è già letteratura con un accento nordico che ti fa sentire il più terrone della terra. Infine, perché lo considero l’incarnazione del “bravo scrittore”, essendo l’autore del libro più spiritoso che io abbia letto negli ultimi anni – il Guglielmo Sputacchiera di cui parleremo -, ma non so se dirglielo perché magari è tipo che non sai come reagisce ai complimenti. Insomma, c’ho provato a fargli delle domande – spero – un po’ inconsuete e mi auguro che non si sia annoiato a rispondermi. Di certo le risposte non annoieranno voi lettori, perchè dicono abbastanza dello spessore di questo poco più che trentenne, che è per me uno degli scrittori più interessanti del panorama letterario italiano.

Buongiorno, Alberto, innanzitutto come stai? Puoi dare ai nostri lettori una tua biografia in poche battute, magari alla maniera di Sputacchiera?

In realtà scrivo sempre nella stessa maniera, non adeguo la mia scrittura al contesto ma di solito adeguo la mia vita alle conseguenze della mia scrittura quando il contesto poi si incazza.

Comunque se dovessi scrivere al volo una nota biografica in terza persona cesarea suonerebbe più o meno così:

Alberto Ravasio (1990) vive e non lavora a Bergamo. Col suo primo romanzo, La vita sessuale di Guglielmo Sputacchiera, uscito nel 2022 per Quodlibet, non ha vinto il Premio Calvino e nemmeno il Premio Bergamo. Ha scritto e magari scriverà ancora su «il manifesto» e «Domani».

Io partirei dall’editore di Guglielmo Sputacchiera perché recentemente Quodlibet è stata giudicata casa editrice dell’anno dall’Osservatorio sulla qualità dell’editoria. Tu com’è che sei finito da Quodlibet, come ti sei trovato e cosa ti piace di questa casa editrice?

Pubblicando soprattutto recuperi cioè morti, a Quodlibet non pensano di saperla troppo lunga su cosa può vendere e cosa no in base alla puzza che tira, perciò mi hanno preso un libro editorialmente assurdo fin dal titolo, mentre altrove probabilmente mi sarei preso, come tra l’altro era già successo nei dieci anni precedenti, solo diagnosi di psicosi canina e competentissimi pussavia.

C’è un rimprovero che muoveresti all’ editoria italiana? E a te stesso come scrittore?

Invece di rimproverare l’editoria, cattiva o meno, rimprovererei gli scrittori di non parlare a sufficienza di editoria nel senso di non parlare apertamente di soldi in letteratura, di quanto prendono a libro, a pezzo, di quanto vendono, materializzando così un discorso che altrimenti è solo felicemente astratto per chi può permetterselo.

Guglielmo Sputacchiera è un uomo senza qualità, “nato strano e cresciuto peggio”, che un giorno al risveglio si accorge di essere diventato donna. Inutile dire che si pensa subito al povero Gregor Samsa. Perché gli scrittori sono così attratti dal tema della trasformazione?

La trasformazione come espediente letterario mi sembra un buon uso del fantastico perché, tanto per citare Dostoevskij nella prefazione della Mite, una goccia di fantastico spesso potenzia il realismo, lo rende ancora più realistico. Non capisco invece chi, dopo i sei anni e mezzo, scrive di un mondo di elfe e principessi e intanto vive ancora coi suoi nel non magico mondo della disoccupazione.

A questo proposito, Borges diceva che i suoi primi racconti erano stati “esercizi” in cui aveva provato ad essere Kafka. Buzzati, invece, com’è noto, non amava che i critici lo accostassero a Kafka, al punto da negare mentendo di averlo mai letto. Ti va di azzardare un confronto tra Gregor Samsa e Guglielmo Sputacchiera?

Kafka è così classico da essere diventato un aggettivo e io rispetto a lui sono solo l’ennesimo esordiente degli stracci. Ci vuole un minimo di senso delle proporzioni, mentre al giorno d’oggi, come ripete spesso mio zio cagapolenta, si è perso il rispetto, si dà del tu a tutti, persino ai classici e invece di dire «La penso come Aristotele» si dice «Aristotele la pensa come me e lotta insieme a noi per i diritti dei panda lesbici».

Perché dovunque si parli del tuo libro si dice di “personaggio fantozziano”? Non è una diminutio? Perché oggi quando uno scrittore costruisce le proprie architetture narrative su eros e porno, su ironia e comicità, si tende a pensare ad una letteratura di serie b? Non è un clamoroso errore?

Secondo Franco Cordelli Paolo Villaggio era il più grande scrittore comico italiano del Novecento e Paolo Villaggio era così confuso e felice che se lo portava in televisione per farglielo ripetere davanti al pubblico di casalinghe di Treviso e braccianti lucani. Di recente Giunta e Simonetti, forse citando Cordelli, hanno definito Alessandro Gori il più grande scrittore comico italiano, anche se prima di lui ci starebbe bene almeno Cavazzoni, giusto per anzianità, dunque direi che Fantozzi va sempre preso sul serio mentre la critica a volte un po’ sfotte.

Peraltro tu affronti temi estremamente seri come la disoccupazione intellettuale, la condizione giovanile, la rivoluzione digitale – che sottrae tempo alla “vita vera”, che cambia il nostro modo di stare al mondo -, la pornodipendenza, la crisi della mascolinità, i rapporti genitori-figli… quanto è difficile introdurre delle tematiche “da saggio” in un romanzo di fantasia?

Le digressioni saggistiche mi sembrano ormai le parti più significative dei romanzi più significativi perché la cosiddetta trama se la sono presa il cinema, le serie, e al romanzo resta il colpo d’occhio filosofico, la visione del mondo, esteriore e ovviamente interiore. Il miglior romanzo non è quello con la storia più avvincente, commovente, potente eccetera, ma quello dopo il quale vedi il mondo in un altro modo, è il romanzo che ti dà torto, che ti dà la colpa o anche solo dello stronzo finalmente.

Sono curioso di sapere come t’immagini Sputacchiera transessualizzato dal punto di vista estetico. Sappiamo che ha un’invidiabile terza di reggiseno, che esce con i pantaloncini corti, che tende a sculettare e gli immigrati le fischiano dietro, ma, per esempio, com’è messa a peli sulle gambe? Deve radersi regolarmente? Diventa brufolosa quando ha il ciclo? A pensarci bene: ha il ciclo, potrebbe anche avere figli?

Il problema della presenza o meno dell’utero nello Sputacchiera transessualizzato è stato motivo di rissa letteraria tra me e il mio amico Zandomeneghi, per i nemici Lo Zandomeneghi, massimo scrittore capalbiese di tutti i tempi. Zandomeneghi sostiene che lo Sputacchiera transessualizzato non ha l’utero perché non è una donna, è piuttosto l’incarnazione novocarnista dei desideri maschili eterosessuali pornograficamente modificati, mentre io sostengo che lo Sputacchiera transessualizzato è una donna a tutti gli effetti con tanto di utero e il motivo è molto semplice e egoista: volevo provare a scrivere un vero personaggio femminile per illudermi di poter capire le donne, non dico nella vita ma quantomeno nella presunta arte.

Nell’ipotesi assurda in cui il transessualismo di Sputacchiera fosse determinato da un batterio devirilizzante, giochiamo ad immaginare un sequel in cui un contagio “depenizza” progressivamente tutti i maschi dell’orbe terraqueo…? Una specie di Cecità genitale… Azzardiamo un titolo? A me viene “Pene amaro”, ma non mi sembra un granchè…

In realtà Sputacchiera ha già vari non attesissimi seguiti che al momento esistono solo come appunti mentali nel mio cranio infelice e malpelo. Svelo giusto due titoli: La gravidanza di Guglielmo Sputacchiera e il postumo e mariano L’assunzione di Guglielmo Sputacchiera.

E’ uscito recentemente un podcast di Massimo Recalcati dal titolo “La vita erotica”, con puntate del tipo “La sessualità umana è sempre perversa” oppure “Come si sceglie il proprio sesso”. Quali benefici trarrebbe Sputacchiera dall’ascolto del podcast, ammesso che qualcuno al mondo ne possa trarre benefici?

Recalcati è un lacanista notevole ma è anche il tipico intellettuale mediatico per bene, completamente nel giusto e completamente astratto, che è poi il problema di buona parte della sinistra italiana passata troppo allegramente da PPP a VVV, dalla tripla P di Pier Paolo Pasolini alla tripla V di Walter Veltroni.

A dire il vero ne parlo malino solo per sfinimento domestico, mia madre lo cita di continuo, è il suo primo intercalare. «Come dice Recalcati dobbiamo volerci bene», «Come dice Recalcati dio esiste», «Come dice Recalcati porta fuori l’immondizia». Si è messa persino a leggere Lacan senza capirci niente ma dato che non ha mai capito troppo in generale non si è accorta della differenza.

C’è stato un tempo in cui i giovani dicevano che non c’erano maestri. Poi sono arrivati i “cattivi maestri”. Oggi chi sono i “maestri” e quali sono i tuoi in campo letterario?

Al momento io, essendo ancora quasi giovane, dovrei comportarmi da illuso, da esaltato e la rivoluzione, diceva uno, comincia quando i ventenni si alleano coi settantenni per far fuori i cinquantenni. Ovviamente, causa disabilità economica, i trentenni di oggi sono i nuovi ventenni e in effetti, dentro e fuori dal testo, sono molto più d’accordo con Cavazzoni, Permunian, Moresco, Pecoraro, sempre giovani e sovversivi, che con buona parte dei quarantenni e cinquantenni prostituiti alla prudenza.

Faccio un paio di esempi veloci per non cadere nell’ignavo e indefinito: in Giorni di collera e di annientamento Permunian, camuffato dietro il suo alter ego narrante Fifì, spara a sangue caldo su un pulmino di stagisti della Fondazione Mondadori e consegna alla redazione un sacchetto di merda d’autore, la sua, mentre nel Manualetto per la prossima vita Cavazzoni assolve semiseriamente la mafia, dicendo che se andasse al potere non sarebbe tanto peggio dello Stato, e soprattutto accusa il Campiello di avergli sfigurato la prostata.

Ti capita mai di rileggere un libro? Se sì, mi dici quello più sgualcito?

Può forse capitare di leggere un brutto libro per caso o per amicizia, ma se lo rileggi, se perseveri, sei diabolico o peggio colluso. In tempi di pubblicazione universale mi verrebbe da dire che il vero esordio ormai è la riedizione e che degno di lettura è soltanto un libro che poi si merita anche una rilettura, non più per piacere ma per studio. Credo di aver riletto molto Lolita, Seminario sulla gioventù e soprattutto Dostoevskij quando ero universitario e vergine, cioè fino alla settimana scorsa circa.

C’è una frase di Goethe che a me personalmente non è mai piaciuta (ma è assai probabile che non l’abbia capita…): “Guardati da ciò che desideri in gioventù perché l’otterrai nella maturità”. Tu che ne pensi?

Nella maggior parte dei casi nessuno ottiene ciò che desidera e nel tempo ci si accorge che nemmeno il desiderio stesso era poi tanto nostro, perché non si desidera la roba d’altri, ma come scrive Girard, unico cattolico a cui avrei offerto un aperitivo eucaristico, si desidera il desiderio d’altri. Il desiderio dunque è in qualche modo sempre mediato, praticamente indotto, dalla famiglia familista, dal cattonazismo secolarizzato, dalla pornografia globale, dal cinema americanazzo, dal politicamente corrotto, dai vicini di casa e di social.