Nel panorama della letteratura tedesca Klaus Mann è una figura ombra e in ombra. Non solo perché oscurata dalla fama internazionale e ingombrante del padre Thomas ma anche perché la critica e gli editori non gli hanno mai riservato una adeguata valorizzazione. Per quello che aveva da dire e per come sapeva dirlo. Nel rendere musica quelle note stonate in lui insite ma frenate dalla partitura dell’etica. Meritoria dunque è l’opera di ricupero dell’editore Castelvecchi che, negli ultimi anni, sta pubblicando, in nuove traduzioni, buona parte dei romanzi di questo scrittore, membro di una ‘royal family’ letteraria ma con un suo accento peculiare, divisivo, controverso, discusso, randagio, per quelle scelte estreme che si riversano anche nelle pagine dei propri scritti.

Klaus, che da questo momento smetteremo di chiamare “il figlio di Thomas Mann”, non ha mai imparato a vivere a metà. Per questo ha bruciato ogni ponte, anche verso sé stesso, in un’epoca di compromessi. E rivela la propria creatività letteraria quando dal 1933 abbandona la Germania, già nella morsa nazista, per girare ovunque nel mondo, fare esperienza di vita e di vite e scrutare gli altri, fino ad approdare negli Stati Uniti. Qui sceglie il proprio rifugio adottando quella filosofia del lontano, cara a Pirandello, con la quale osservare e osservarsi con distanza critica, frantumando il proprio ‘io’, vedendo le cose come stanno, in sé e nel mondo di fuori, quello che lo rifiuta e quello che lo accoglie, nella libertà tragica di poterlo dire. Consapevole inoltre che è sempre difficile non smarrire la strada quando tutto intorno a noi si incrina, vacilla e collassa: la patria è, certo, lontana, l’identità di fatto si scolora, ma servono nuove bussole che letteratura spesso offre a patto che non si finisca nel mero intrattenimento di sé e dei lettori ma si faccia la radiografia scritta del proprio Sé.

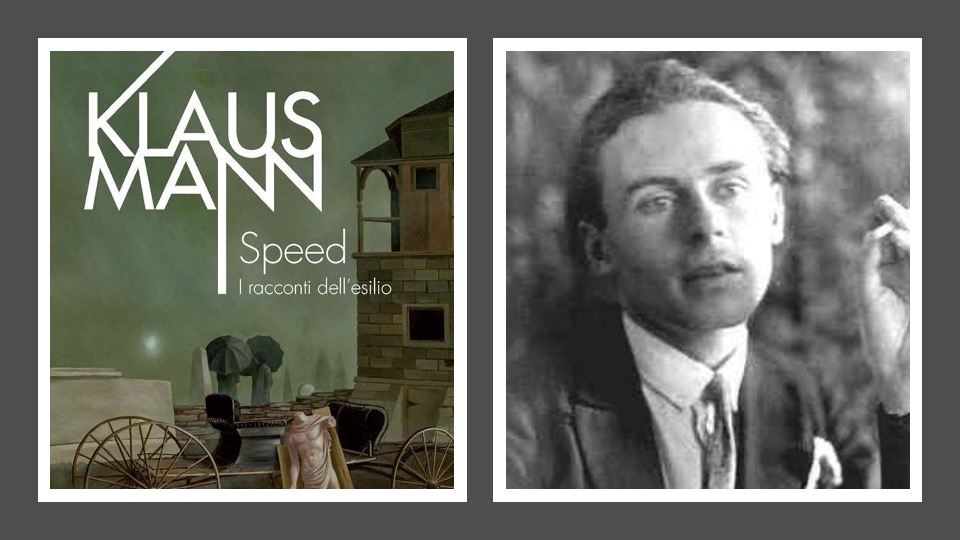

È nel turbine e, al tempo stesso, nella vertigine dell’esilio e della solitudine che Klaus sviluppa una incrollabile volontà di verità. Mai disgiunta da una forma di lotta contro i fascismi cercando di aprire gli occhi alla coscienza del mondo. È in questo contesto che nascono i racconti dell’esilio, scritti tra il 1933 e il 1943 e pubblicati su varie riviste americane e non. Ora sono stati riuniti, e si tratta in gran parte di inediti in Italia, nella raccolta ‘‘Speed’’ pubblicata dall’editore romano nella traduzione limpida e spesso miniaturistica di Massimo Ferraris. Racconti dai forti risvolti autobiografici, con pochi personaggi o ambientazioni tipicamente tedesche, come ci si aspetterebbe da un esiliato, ma che crescono progressivamente di sostanza quando Mann mette per iscritto, in maniera più immediata e pregnante, la ricerca della propria identità in un contesto di dislocamento interiore, l’esilio non tanto da un luogo fisico quanto dal proprio ‘io’, la dipendenza e l’autodistruzione, tutte tensioni interiori vissute e raccontate con una ipersensibilità e una lucidità morale di chi scrive non solo per raccontare ma per provare a esistere e resistere contro le tenebre di sé e degli altri.

In queste pagine troviamo ragazzi che si accorgono di non avere mai dato peso al tempo che passa e si aggrappano a ogni secondo rimasto per viverlo con tenacia e tenerezza, immersi nella tempestosa gioia dell’attimo presente e, al contempo, nella disperazione per quello che fugge. Ci sono altri che, persa ogni illusione, non vogliono più aderire ad una causa a lunga postulata perché decidono di annullarsi in stanze di infimo ordine in alberghi topaie nella patologia della solitudine tra droghe, cinismo e consapevolezze che il mondo non cambierà mai, neanche con l’apocalisse, pervasi da un irresistibile desiderio di non vita che non amareggia il volto ma semmai lo trasfigura.

Poi ci sono giovani male in arnese che non riescono a trovare lavoro e avere qualche soldo in tasca per potersi permettere una gita con la propria fidanzata e accettano di trasformarsi in una caricatura ambulante di un cuoco che annuncia l’apertura di un ristorante per le strade di Praga mentre tutti lo riconoscono e dalle loro ‘altezze’ se ne prendono gioco per come sia sceso in basso. Dall’altra parte c’è un giovane americano, figlio di papà, uno degli ‘sdraiati’ di Michele Serra, vacanziere, che vorrebbe diventare scrittore, un po’ lezioso e un po’ spocchioso, ma che in fondo si sente uno straniero in patria e, benché abbia fatto il giro del mondo, questo mondo se lo immagina diverso quando scopre che la solitudine è sempre uguale dappertutto. Ma non c’è solo del negativo: per quanto amaro, questo periodo non va dimenticato, anzi va vissuto, basta ombre in cui rifugiarsi, perché in fondo, sussurra Mann, contiene un trionfo irragionevole di quello che solo la gioventù, certo senza limiti, senza morali altre se non la propria, può iniziare a dragare la vita.

C’è poi una certa baronessa, l’ultima vera cortigiana del secolo, che non esce mai dal suo hotel e che appartiene ad un mondo che non c’è più. La donna vive non in una casa vera, ma in un luogo di transizione dove si è sempre ospiti. E in questo spazio chiuso e limitato si consuma la tragedia della condizione dell’esule, sospeso tra un passato lasciato alle spalle e un futuro incerto. Ma c’è anche l’incapacità di inserirsi completamente in un mondo che corre troppo velocemente (Speed), trovandosi in una situazione di blocco, riluttante e alienata a entrare nella società ospitante.

In questa catena di racconti, alcuni più riusciti di altri ma eloquenti chiaroscuri della personalità autoriale, incontriamo meno personaggi reali e molte proiezioni di Mann come osservato da un prisma, meno storie da leggere più camere d’albergo parlanti come non luoghi identitari e, proprio per questo, epifanici, abitate dallo status di emigrato che porta con sé tristezza e indegnità. E in queste pagine si stagliano con forza due racconti: Finestra con le sbarre, già uscito in traduzione italiana, pubblicato nel 1937 ad Amsterdam e Speed, scritto in inglese, inedito in Italia e pubblicato per la prima volta in traduzione tedesca nel 1990 nel volume di racconti della Rowohlt. Entrambi si rivelano, tra Monaco e New York, preziosi sismografi della complessa personalità del loro autore.

Nel primo c’è il racconto delle ultime ore di Ludovico II Re di Baviera che viene rinchiuso in un castello, non in uno di quelli arditi e superlativi di cui è stato ispiratore, ma in uno spazio che è chiuso all’esterno con le sbarre alle finestre messe, si dice, a scopo decorativo. In realtà la famiglia Wittelsbach ha deciso di richiudere il principe di mezzanotte e la sua ‘paranoia’, questa la diagnosi ufficiale e lapidaria, perché ritenuto pazzo. Per spartirsi il trono e per mettere il bavaglio ai sogni.

Ludwig è il diverso, l’uomo solo che ha perso tutti, anche se non vuole trattenere nessuno, che si sente a casa nella splendida solitudine dei suoi castelli che invece la scienza definisce patologica, è una finestra sull’anima sensibile che ha scelto la bellezza in un mondo che richiede brutalità di azioni e approcci. È un Lohengrin che attraversa candido su una barca trainata da un cigno le sponde di un’anima incandescente e di un’omosessualità sempre vissuta nell’ombra su acque inquiete dove i pensieri vanno oltre le loro stesse definizioni e portano all’estro geniale. Egli è giudicato ‘malato’ perché non serve, non produce, non combatte ma sogna. Klaus Mann, come in un autoritratto speculare, lo usa per parlare di sé, degli artisti, degli emarginati e degli idealisti in tempi oscuri, per dare voce alla dignità della solitudine contro il fanatismo collettivo e per celebrare il diritto a essere improduttivi, chiudendosi in una torre dorata, in un’èra che alita solo efficienza.

Nel secondo incontriamo un austriaco che fugge a New York perché non ariano e con nozze naufragate. Vive in un ripostiglio che non può chiamarsi camera e durante le sue passeggiate notturne, lontano dal buio, dall’odore di polvere e dal senso di chiuso, incontra Speed, un ragazzo loquace quanto bizzarro, losco e probabilmente truffaldino e tossico, privo di punti di riferimento. Che è un po’ la persona sopra le righe che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo conosciuto e che non si prende troppo sul serio, che ci ha smosso per i suoi capricci, l’eleganza provocante, l’impetuosa vitalità, lo spirito malizioso ma anche la fluidità con cui attraversa il lecito e l’illecito.

L’uomo, che vive in una nebbia di costanti bugie e di deliranti fantasie, lo osserva, lo aiuta, si fa sfruttare e gli sembra di essere tornato a vivere. Ma Speed è un angelo della distruzione, attrae ma porta con sé il senso della rovina, di vuoto e di disorientamento della modernità americana. Per il narratore egli è oggetto di desiderio inappagabile, anche perché totalmente sfuggente, è una figura tragica segnata dalla solitudine e da una lenta discesa negli inferi in una conscia autodistruzione. Attraverso questa figura Mann offre uno spaccato intenso della sua vita interiore durante gli anni dell’esilio nell’attrazione verso figure limite dalla vita disordinata, che dipendono dalla dipendenza per l’incapacità di affrontare la realtà, che mantengono una barriera tra sé e gli altri, che non vogliono mostrare la propria natura forse perché non sanno ancora di quale sapore sia intrisa.

‘’Speed. I racconti dell’esilio’’ sono, certo, opere minori, tuttavia per chi non conosce Klaus Mann si configurano come una corsia preferenziale per cogliere il senso, mai unico, di una scrittura tersa ma dolente e per affrontare poi le opere di maggiore respiro come ‘’Mephisto’’, ‘’Il vulcano’’, ‘’Il punto di svolta’’, tra diagnosi su opportunismo, cronache di senza patria e lucide autoanalisi, nate negli stessi anni dei racconti dei quali hanno respirato le riflessioni e le rifrazioni esistenziali.

Queste pagine sono un sostrato di umane debolezze e di altrettanto umane altezze che ci permettono di immergerci nei mezzogiorni ciechi e nelle mezzanotti accecanti di uno scrittore che ha dato dignità letteraria alla doppia natura della dipendenza, sia come prigione sia come fuga, allo stato dell’esilio vissuto come una lunga insonnia e come un errare andando a chiedere alla luce se per caso ha visto orme di noi lungo le siepi o i gineprai della vita. Fuori da finestre con le sbarre, per poterci raccontare per quello che siamo, per lasciare traccia in questo mondo approfittando della distrazione dei nostri secondini, per osservare la vita altrui, libera, con malinconia e distanza.

Claudio Musso

Claudio Musso: Vive e respira Torino e condivide un paio di geni con la dea Partenope. Formazione umanistica, grande appassionato di germanistica, di storia e di identità. Di giorno si occupa di risorse umane e la sera, o quando leggere e leggersi chiama, di quelle librose. Onnivoro per natura, ma intollerante al glutine e alle mode del momento, raminga con umorismo tra un lavoro che ama e altre passioni quali il teatro, l’opera lirica, e ovviamente la lettura, collaborando anche con riviste letterarie. Papà di Nadir, il suo gatto, non riesce per più di 5 minuti a prendersi troppo sul serio ma prova a fare tutto con dedizione, di quelle che danno senso e colore alla vita.