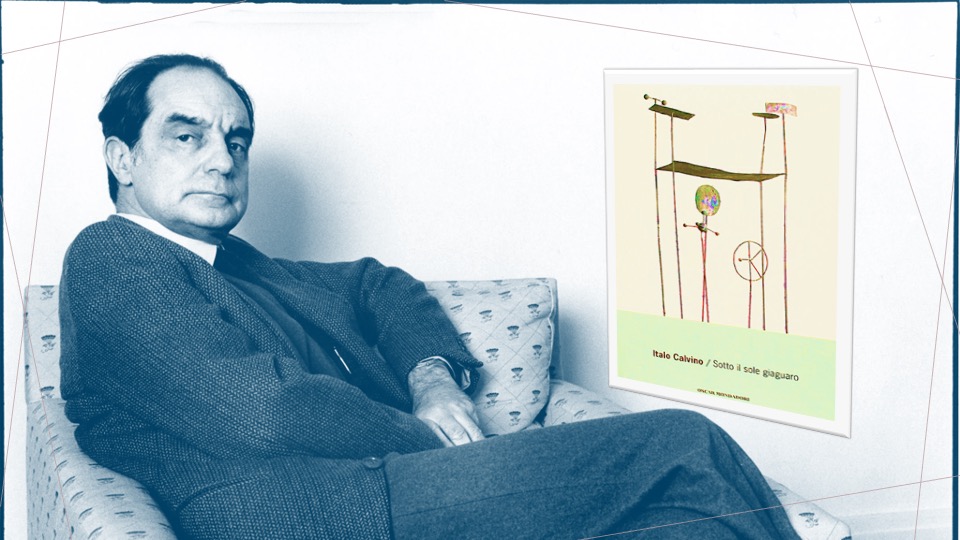

Sotto il sole giaguaro è un’opera di Italo Calvino pubblicata postuma, nel maggio 1986, dall’editore Garzanti. Calvino si proponeva di scrivere cinque racconti dedicati ai cinque sensi ma la morte improvvisa non gli consente di portare a termine il suo progetto. Il libro dell’86 contiene i tre titoli compiuti: Il nome, il naso, Sotto il sole giaguaro, Un re in ascolto, dedicati rispettivamente all’olfatto, al gusto e all’udito.

Il racconto Sotto il sole giaguaro è la storia di un viaggio in Messico. Chi racconta è il protagonista maschile che viaggia con Olivia, la sua compagna. Il racconto si apre con la descrizione di un dipinto. Siamo a Oaxaca, tra Città del Messico e il Chapas e, in una saletta che porta al bar dell’hotel dove sono ospitati i due viaggiatori, c’è una grande tela oscura che rappresenta “una giovane monaca e un vecchio prete, in piedi, affiancati, le mani leggermente staccate dal corpo, quasi sfiorandosi”. Una didascalia nella parte bassa del quadro ci racconta che lui era stato il cappellano e lei la badessa del convento. Si tratta del convento di Santa Catalina successivamente trasformato in albergo. Nella didascalia si trova un’affermazione strana che cattura l’attenzione dei due viaggiatori. Si dice che la donna, di nobile famiglia, era entrata in convento all’età di diciotto anni e che lui era stato il suo confessore; i due erano ritratti insieme per l’amore che li aveva legati per trent’anni. Quando lui era morto lei, più giovane di vent’anni, si era ammalata gravemente ed “era spirata d’amore per raggiungerlo in cielo”. Che amore poteva essere quello che legava il cappellano alla badessa? Sicuramente un “amore difficile” per citare Calvino al punto che il narratore sente di trovarsi “in presenza d’un dramma o d’una felicità” che impedisce ogni commento; che intimidisce, suscita timore e comunica un senso di malessere. Olivia, di fronte al dipinto, resta in silenzio poi esprime il desiderio di mangiare chiles en nogada, peperoncini rossobruni in salsa di noci. Perché, dopo la vista del dipinto, Olivia afferma di voler mangiare? Ce lo spiega il suo compagno, di viaggio e di vita. Pochi giorni prima, in un ristorante di Tepotzotlán, anche questo ricavato da un vecchio convento, i due avevano assaggiato pietanze preparate secondo le antiche ricette delle monache. Pietanze raffinate ed elaborate che richiedevano ore e ore di lavoro. Quelle monache passavano intere giornate in cucina? La curiosità di Olivia è legittima ma le viene spiegato che le figlie di famiglie nobili entravano in convento “portando con sé le proprie donne di servizio; cosicché per soddisfare i veniali capricci della gola, i soli a esser loro concessi, le monache potevano contare su uno stuolo alacre e infaticabile d’esecutrici”. Risultato: piatti nati da “vite intere dedicate alla ricerca di nuove mescolanze d’ingredienti e variazioni nei dosaggi, all’attenta pazienza combinatoria, alla trasmissione d’un sapere minuzioso e puntuale”. Piatti capaci di generare un’estasi barocca e ridondante, una mescolanza tra tradizione india e cultura ispanica che ricorda gli eccessi degli edifici coloniali. La sfida tra le antiche civiltà d’America e lo sfarzo barocco introdotto dai conquistatori dall’architettura si era estesa alla cucina dove era avvenuta una mirabile e inattesa fusione. “Attraverso bianche mani di novizie e mani brune di converse, la cucina della nuova civiltà ispano-india s’era fatta anch’essa campo di battaglia tra la ferinità aggressiva degli antichi dèi dell’altopiano e la sovrabbondanza sinuosa della religione barocca…”.

Ma torniamo a Olivia e al suo desiderio di mangiare. Da quando è iniziato il viaggio in Messico, la donna mangia in modo diverso. “Le labbra d’Olivia nel bel mezzo della masticazione indugiavano fin quasi a fermarsi, ma senza interrompere del tutto la continuità del movimento, che rallentava come non volendo lasciar allontanare un’eco interiore, mentre il suo sguardo si fissava in un’attenzione senza oggetto apparente, quasi come in allarme”. Ma, nonostante possa sembrare un approccio teso a vivere in solitudine l’esperienza della scoperta di nuovi sapori, in realtà la donna sente continuamente il bisogno di condividere le sue emozioni gustative coinvolgendo continuamente il suo compagno “come se in quel preciso momento i nostri incisivi avessero triturato un boccone di composizione identica e la stessa stilla d’aroma fosse stata captata dai recettori della mia lingua e della sua”. Il narratore gradisce moltissimo il bisogno di condivisione manifestato dalla sua compagna anche perché, dall’inizio del viaggio in Messico, l’intesa fisica con Olivia sta vivendo un momento di rarefazione e la nuova complicità costruita a partire dalla degustazione di cibi esotici porta l’uomo a notare con compiacimento come “certe manifestazioni della carica vitale di Olivia, certi suoi scatti o indugi o struggimenti o palpiti, continuassero a dispiegarsi senz’aver perso nulla della loro intensità, con una sola variante di rilievo: l’aver per teatro non più il letto ma una tavola apparecchiata”. Ma la speranza che dalla tavola apparecchiata si possa tornare alla ritrovata pratica dell’amore fisico è destinata, almeno per ora, a restare frustrata. La cucina messicana evoca e stimola il desiderio, ma si tratta di un desiderio che trova soddisfazione solo nell’ ambito che lo ha fatto nascere: il cibo. E, di conseguenza, si alimenta mangiando sempre nuovi piatti senza, per questo, investire l’intimità amorosa.

Tornando alla badessa e al cappellano, il narratore è convinto che, come stava accadendo a lui e a Olivia, anche quell’amore immortalato nel dipinto, se riusciamo a sconfinare oltre la cornice del quadro e al di là delle parole contenute nella didascalia, dobbiamo immaginarlo come un sentimento “perfettamente casto, e nello stesso tempo d’una carnalità senza limiti in quell’esperienza dei sapori raggiunta per mezzo d’una complicità segreta e sottile”.

Il racconto potrebbe finire qui. Utilizzando la metafora del viaggio potremmo dire che siamo arrivati alla meta. Il percorso del narratore e di Olivia li ha portati a una scoperta inattesa, a ritrovare una complicità nuova e mai immaginata. Ma quando si viaggia evitando di ancorarsi a programmi rigidi è possibile scoprire in ogni momento realtà e suggestioni impreviste. È quello che accade ai viaggiatori protagonisti del racconto che, come molti turisti in Messico, vanno a visitare, in prossimità di Oaxaca, gli scavi archeologici di Monte Albán. Monte Albán “è un complesso di templi, bassorilievi, grandiose scalinate, piattaforme per i sacrifici umani”. Tre civiltà si sono succedute a Monte Albán: Olmechi, Zapotechi, Mixtechi. La guida che accompagna il narratore e Olivia è un uomo grosso di nome Alonso che fornisce le sue spiegazioni accompagnandole con ampi gesti teatrali; si sofferma a lungo sui bassorilievi detti «Los Danzantes» che raffigurano scene legate a riti sanguinosi e a sacrifici umani. Si fa riferimento anche a gare sportive: “figure che corrono o lottano o giocano a palla”. Quella gare non hanno nulla di olimpico, di pacifico. Coloro che gareggiano sono prigionieri di guerra obbligati a entrare nell’agone per decidere chi di loro dovesse salire per primo sull’altare del sacrificio. E, con grande sorpresa di Olivia, si scopre che erano i vincitori a essere sacrificati per primi: avere il petto squarciato dal coltello d’ossidiana era un onore. La donna, sempre più incuriosita, chiede ad Alonso quale fine facessero i corpi delle vittime, le loro membra, le loro viscere. Le bruciavano? Alonso, interdetto e imbarazzato, risponde che non venivano bruciati, venivano lasciati in pasto agli avvoltoi. Olivia incalza l’uomo come se sapesse che non sta dicendo tutta la verità, come se avesse capito che c’è dell’altro che Alonso non vuole riferire. Lui continua a illustrare lo scavo ma Olivia è pensierosa e resta in silenzio per tutta durata della visita.

Quando rientrano in albergo scoprono che in una delle grandi sale dell’ex convento è in corso una manifestazione elettorale in occasione delle imminenti elezioni presidenziali. Tra i partecipanti compare Salustiano Velazco, un amico di Città del Messico che aveva dato alla coppia molti consigli sul viaggio che si accingevano a compiere. L’uomo va incontro ai due viaggiatori e si informa su quello che, fino a quel momento, hanno visto. Quando gli viene raccontato che sono di ritorno da Monte Albán, Salustiano fa fatica a contenere la sua emozione e, nel fragore della sala, comincia a parlare di sangue, coltelli di ossidiana, sacrifici. Lo fa con un misto di partecipazione ammirata e di sacro orrore e Olivia non si lascia sfuggire l’occasione di chiedergli quello che non era riuscita a sapere da Alonso: il cibo che gli avvoltoi non si portavano via… come finiva? Salustiano risponde e non risponde. Parla di sacerdoti che assumevano le funzioni del dio, di cerimonie segrete, di pasto rituale, di cibo divino… Olivia non si accontenta e chiede come si svolgeva questo pasto. L’interlocutore risponde che, in verità sono solo supposizioni, che forse anche i principi e i guerrieri partecipavano a quel pasto, che la vittima era già parte del dio perché trasmetteva la sua forza divina… e che “solo il guerriero che aveva catturato il prigioniero sacrificato non poteva toccare la sua carne… Stava in disparte piangendo”. Quello che Olivia aveva sospettato si rivela terribilmente vero. Le vittime venivano mangiate, il pasto rituale era fondato sul cannibalismo. Ma alla donna non basta questa sconcertante scoperta, vuole sapere di più. Chiede come veniva preparata quella carne perché, dicono, non è buona da mangiare e allora, forse, ci volevano condimenti forti, per coprire quel sapore. Ma magari quel sapore veniva fuori lo stesso, non era possibile coprirlo. E i sacerdoti? Non hanno lasciato qualche indicazione scritta. Sembra incredibile ma in pochissimo tempo siamo passati dalle raffinate preparazioni delle monache, all’ipotesi di un ricettario utile a preparare piatti a base di carne umana. Salustiano non può dare risposte precise. Ribadisce che quei riti restano avvolti nel mistero e che quella era una “cucina sacra… doveva celebrare l’armonia degli elementi raggiunta attraverso il sacrificio, un’armonia terribile, fiammeggiante, incandescente…”. Poi resta in silenzio e si congeda dalla coppia di amici.

Durante la cena, Olivia e il suo compagno non possono fare a meno di ritornare sul cannibalismo e sulle modalità con cui venivano preparate le pietanze a base di carne umana. Forse, ipotizza Olivia, il sapore di quella carne “non si poteva, non si doveva nasconderlo… Altrimenti era come non mangiare quel che si mangiava… Forse gli altri sapori avevano la funzione d’esaltare quel sapore, di dargli uno sfondo degno, di fargli onore…”. Come in tutto il racconto, Olivia assume su di sé il ruolo dell’osservatrice attenta del mondo che la circonda. È una viaggiatrice-antropologa che indaga usando strumenti originali. Pone domande, come tutti gli antropologi, e si aspetta risposte esaustive. Ma la sua indagine va ben oltre le modalità consuete. Lei vuole scoprire il mondo anche attraverso i sensi, in particolare attraverso il gusto. E la scoperta del cannibalismo la porta a desiderare di squarciare il diaframma che separa la modernità, a cui lei e il suo compagno, in quanto viaggiatori-turisti, appartengono a pieno titolo, dalla misteriosa e indecifrabile cultura mesoamericana.

Anche per il narratore l’incontro con il cannibalismo rituale rappresenta un elemento di forte novità. Lui, contrariamente alla sua compagna, non sembra interessato a scoprire i misteri che nascondono gli antichi riti precolombiani. Lui è interessato solo a Olivia, osserva lei perché vuole capire in che modo il rapporto della donna con il cibo messicano possa rappresentare l’occasione per ritrovare gli amplessi rimossi. E dopo le rivelazioni sui banchetti rituali nei quali si serviva carne umana, a cena, osserva Olivia con occhi nuovi. La guarda masticare ogni boccone delle pietanze che ha ordinato e gli sembra di sentire i denti di lei che lo azzannano, che si conficcano nella sua carne, sente la lingua della donna che penetra la sua bocca fino al palato e, poi indietro, sotto la punta dei canini. “Ero seduto lì, davanti a lei ma nello stesso tempo mi pareva che una parte di me, o tutto me stesso fossi contenuto nella sua bocca, stritolato, dilaniato fibra a fibra”. Una situazione di grande intensità ma, anche, di grande reciprocità. Perché mentre viene “masticato” da lei, sente di non essere vittima passiva delle sue fauci. Mentre era “divorato” si convince che sta trasmettendo a Olivia “sensazioni che si propagavano dalle papille della bocca per tutto il suo corpo: era un rapporto reciproco e completo che ci coinvolgeva e ci divorava”. Il narratore non ha la vocazione dell’antropologo. Ci appare, più che altro, un sognatore innamorato desideroso di indagare i comportamenti della sua compagna per immaginare tutte le possibili strade che lo portano a lei, per ritrovare l’intimità perduta. Per questo motivo, quando scopre il cannibalismo rituale, sogna di stabilire con Olivia un rapporto erotico attraverso il cibo arrivando a immaginare di essere “mangiato” per vivere fino in fondo un’unione totale: se mi mangi io posso entrare completamente in te provocando nel tuo corpo vibrazioni mai vissute.

Ma è un’illusione. Olivia non condivide i desideri del suo compagno. Lo accusa di restare sempre chiuso in se stesso, indifferente al mondo, insipido. Insipido? Se lui è insipido la cucina messicana, forse, può venirgli in aiuto. I suoi sapori accesi potrebbero aiutare Olivia a nutrirsi di lui, della sua sostanza. Ma lei azzera ogni speranza. “La cucina è l’arte di dar rilievo ai sapori con altri sapori, ma se la materia prima è scipita, nessun condimento può rialzare un sapore che non c’è!”. Il viaggiatore, agli occhi di Olivia, è insipido perché non ha nessuna voglia, nessuna intenzione di rompere il diaframma che lo separa dal mondo arcaico. Lui resta un uomo del nostro tempo e le suggestioni che provengono dai cibi messicani lo attirano solo perché possono portarlo alla donna che desidera.

Con l’amico Salustiano Velazco vanno a visitare uno scavo ancora poco conosciuto. C’è una statua che rappresenta una figura umana semisdraiata che tiene un vassoio posato sul ventre. È il chac-mool. Su quel vassoio venivano offerti al dio i cuori delle vittime. Il narratore chiede come avveniva l’offerta agli dei e Salustiano prefigura varie ipotesi. “Potrebbe essere la vittima stessa, supina sull’altare, che offre le proprie viscere sul piatto… O il sacrificatore che assume la posa della vittima perché sa che domani toccherà a lui…”. In quei riti misteriosi non è facile stabilire la linea di confine tra il carnefice e la vittima. Vigeva una sorta di reversibilità dei ruoli e la vittima accettava di essere tale perché “aveva lottato per catturare altri come vittime…”. Il narratore tira le conclusioni: i sacrificati potevano essere mangiati perché erano loro stessi mangiatori di uomini. Ma Salustiano non lo ascolta perché sta parlando del serpente, l’animale che simboleggia la continuità della vita e del cosmo.

Dopo la visita al chac-mool il narratore crede di aver capito dove ha sbagliato con Olivia: per essere mangiato da lei deve essere lui, per primo, a mangiarla. La sera a cena ordinano due piatti di gorditas pellizicadas con manteca, polpette mantecate al burro, e lui le divora immaginando di mangiare “tutta la fragranza di Olivia attraverso una masticazione voluttuosa”. Quando, dopo cena, si ritrovano in camera da letto, per la prima volta, dopo tanti giorni, ritrovano l’intesa fisica che sembrava assopita. Le proiezioni fantastiche del narratore sono state finalmente appagate. Lui e Olivia hanno fatto l’amore, è riuscito nel suo intento e il racconto, ancora una volta, potrebbe terminare qui.

Ma il viaggio in Messico continua nei territori dei Maya e, di conseguenza, continua anche il racconto. E, nel finale, ci attende una svolta che potrebbe mettere in discussione molte delle nostre osservazioni. A Palenque il narratore visita il Tempio delle Iscrizioni. Olivia, che non ama salire le scale, decide di non seguirlo. Assistiamo ad un improvviso rimescolamento dei ruoli. Lei, l’antropologa indagatrice, resta da sola “confusa nella folla di comitive chiassose di suoni e colori che i torpedoni scaricavano e ingurgitavano di continuo nello spiazzo tra i templi”. Rinuncia per sempre a cogliere il mistero che ammanta quelle affascinanti civiltà e si lascia risucchiare dalla modernità, dalla caciara dei turisti numerosi e disattenti. Lui, al contrario, sale fino al bassorilievo del Sole-giaguaro ed entra nella cripta sotterranea dove c’è la tomba del re-sacerdote. Quando ritrova la luce e comincia la discesa prova una sensazione inattesa. “Il mondo vorticò, precipitavo sgozzato dal coltello del re-sacerdote giù dagli alti gradini sulla selva di turisti con le cineprese e gli usurpati sombreros a larghe tese, l’energia solare scorreva per reti fittissime di sangue e clorofilla, io vivevo e morivo in tutte le fibre di ciò che viene masticato e digerito e in tutte le fibre che s’appropriano del sole mangiando e digerendo”. L’uomo che ha vissuto tutto il viaggio nella posizione privilegiata di osservatore di Olivia ha scoperto una vocazione nuova? La sensazione di vertigine che lo avvolge, l’esperienza panica che vive, per un attimo ci fanno pensare a uno scambio di ruoli. Come se dopo gli amplessi notturni, Olivia avesse ceduto al suo compagno il suo desiderio di aprire un varco per andare oltre i limiti angusti della modernità. Ma è un attimo, un’illusione. La “selva di turisti con le cineprese e gli usurpati sombreros a larghe tese” sono lì davanti a ricordare che il nostro destino è segnato. Pure i viaggiatori più attenti e raffinati, coloro che sono capaci di cogliere la raffinatezza dei cibi esotici e la misteriosa e inquietante profondità di civiltà arcaiche, sono ancorati al tempo limitato e angusto del turismo di massa che può solo immaginare di collegarsi al tempo ciclico e tragico che caratterizzava le civiltà precolombiane. Ma, nonostante tutto, anche nel tempo del turismo di massa il viaggio può assumere una funzione importante. Forse non sarà mai possibile varcare la soglia che dall’oggi ci conduce nei meandri delle società del passato, ma due viaggiatori sensibili come Olivia e il suo compagno riescono a trovare comunque una strada originale per ritrovarsi. Quando sono a tavola, nell’ultima scena del racconto, i denti dei due amanti, per la prima volta, si muovono lentamente con pari ritmo e il loro sguardi si fissano l’uno nell’altro con l’intensità dei serpenti. “Serpenti immedesimati nello spasimo di d’inghiottirci a vicenda, coscienti d’essere a nostra volta inghiottiti dal serpente che tutti ci digerisce e assimila incessantemente nel processo d’ingestione e digestione del cannibalismo universale che impronta di sé ogni rapporto amoroso e annulla i confini tra i nostri corpi e la sopa de frijoles, lo huacinango a la veracruzana, le enchilladas…”.

Il cannibalismo universale riferito al rapporto tra i due protagonisti chiude la storia con una suggestiva e problematica ipotesi di pratica dell’amare e del viaggiare che, fino alla fine, non può prescindere dalla degustazione condivisa di cibi raffinati.

Dino Montanino

Dino Montanino, laureato in Lettere moderne presso l’università Federico II di Napoli, ha insegnato Italiano e Latino nei licei. È stato formatore in corsi di aggiornamento per docenti. Si occupa di teatro della scuola e ha condotto laboratori teatrali in qualità di esperto esterno presso molti istituti scolastici. È tra i fondatori dell’associazione culturale “Le macchine desideranti” nata con l’intento di diffondere la cultura teatrale e letteraria tra i giovani curando la drammaturgia di tredici spettacoli. Conduce laboratori di scrittura creativa e incontri letterari tematici presso associazioni culturali.