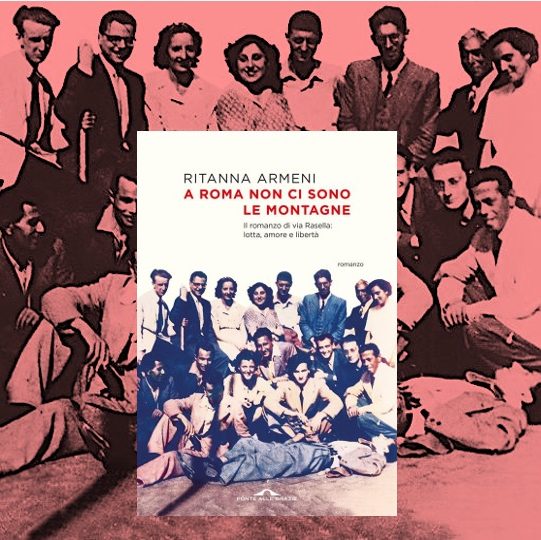

Siamo davvero contenti di festeggiare il 25 aprile, ovvero la liberazione dell’Italia dalla tirannia nazifascista, con un libro appassionante di un’autrice autorevole, già impegnata in precedenti pubblicazioni nel racconto della Storia del ‘900 italiano. Stiamo parlando dell’ultimo romanzo di Ritanna Armeni “A Roma non ci sono le montagne“, edito da Ponte alle Grazie, che ci porta nella Roma occupata del 1944, dando voce ai partigiani protagonisti dell’azione di via Rasella, episodio cruciale e controverso della Resistenza. Il nostro Gabriele Torchetti ha avuto la fortuna di porle alcune domande.

Ciao Ritanna e benvenuta a Il randagio. “Una donna può tutto – 1941: volano le Streghe della notte”, “Mara. Una donna del Novecento”, “Il secondo piano”, “A Roma non ci sono le montagne. Il romanzo di via Rasella: lotta, amore e libertà”, sono gli ultimi quattro romanzi pubblicati per Ponte alle Grazie. Storie diverse ma accumunate da due elementi specifici, il contesto storico e la Resistenza (più o meno esplicitata), è una casualità o una scelta consapevole?

E’ una casualità, ma, come spesso accade, dietro quelli che appaiono casi ci sono motivazioni più profonde che riaffiorano magari qualche tempo dopo. Viviamo tempi incerti, in cui anche i valori più profondi della nostra identità vengono messi in discussione, in cui è difficile persino definire se stessi. E allora ripercorrere il contesto storico delle nostre origini democratiche, rifletterci, capirle, raccontarle è stato per me istintivo. Sono nata e cresciuta in una democrazia: come si è formata? con quali vincoli? quali debolezze? C’è stato un periodo della nostra storia nel quale tutto era “in nuce”. Ripercorrerlo, capire di nuovo e attraverso le storie e i sentimenti delle persone , come avviene nei miei romanzi, è un modo per capire che cosa dobbiamo fare oggi quando siamo più incerti e ci pare che gran parte di quei valori si siano oscurati.

“A Roma non ci sono le montagne. Il romanzo di via Rasella: lotta, amore e libertà”, è l’ultimo appassionato romanzo fresco di stampa, con un titolo lungo ma incisivo, che si scopre durante la lettura. Che cosa vuol dire che “A Roma non ci sono le montagne”?

Vuol dire che la resistenza romana non va raccontata e giudicata come la Resistenza in altre parti del paese, come quella sulle montagne. A Roma non c’erano gli operai in sciopero, non c’era un esercito di liberazione con le sue gerarchie, il suo ordine, non c’era un ambiente naturale che riparasse dal nemico. A Roma i partigiani erano più soli, per ripararsi avevano solo i portoni, le case degli amici, a volte le chiese. Potevano contare su una resistenza “sociale” ma spontanea, disorganizzata. E il tradimento la delazione erano all’ordine del giorno. In questo contesto nascono i Gap e nascono i Gap centrali quelli che agiscono nel centro della città e organizzano l’azione di via Rasella.

Il 23 marzo 1944 ha segnato la storia, un’azione armata antifascista che ha ucciso 33 tedeschi e che ha avuto come conseguenza la condanna a morte di 335 civili italiani. Il romanzo fa un passo indietro e ci conduce alla preparazione dell’attentato messo in atto dai giovani partigiani dei Gruppi di azione patriottica? Qual è la motivazione che spinge questi giovani a combattere in prima persona? Hanno in qualche modo scontato l’ardore della lotta armata?

I giovani di cui parlo sono borghesi, colti, spesso studenti o professori universitari. Avrebbero potuto avere una vita sicuramente più facile di tanti loro coetanei, invece scelgono di vivere nella clandestinità, di mangiare quattro volte alla settimana, di dormire dove è possibile, spesso in luoghi malsani. Per capire i motivi di questa scelta bisogna ricordare che cosa era Roma occupata dai nazisti. Altro che “città aperta”! Il nemico era dappertutto, dominava. Era stato rastrellato il ghetto, trasferiti i carabinieri, le prigioni erano luoghi di tortura , c’era la fame e l’oppressione più spietata. I giovani dei Gap volevano dare un segnale ai romani. Ribellarsi era possibile. Era possibile , come fecero loro in decine di azioni nel centro della città, colpire il nemico. Via Rasella fu una di queste azioni. La più importante nell’Europa occupata dai nazisti.

Donne e Resistenza è un binomio di cui si parla sempre troppo poco, eppure nelle tue pagine c’è una figura che inconsapevolmente ruba la scena con ardore e coraggio, chi è Carla Capponi? Qual è stato il suo ruolo all’interno di questa vicenda? E quali sono state le altre donne della Resistenza romana?

Mi è sembrato di capire leggendo e studiando le donne dei Gap, ascoltando le loro voci che sono differenti dalle donne partigiane del nord. Queste ultime, come è stato da più parti sostenuto, avevano un ruolo subalterno che nulla toglie al loro coraggio e al loro eroismo, ma che fa capire quali fosse il rapporto uomo -donna anche in un periodo così fecondo di cambiamenti. Le gappiste romane erano donne colte, agivano in piccoli gruppi – due tre persone – o da sole. Di fatto erano più autonome, più libere. Non si limitavano ad accompagnare gli uomini, organizzavano le loro azioni anche se spesso gli uomini non approvavano pienamente. Questo mi ha molto colpito.

Un romanzo corale, i protagonisti sono i ragazzi dei Gruppi di azione patriottica, c’è qualcuno tra questi che hai amato particolarmente?

Scrivendo questo libro ho avuto molti innamoramenti. Ho trovato splendide le donne, Carla, Maria Teresa, Lucia. Sono rimasta affascinata da una figura come quella di Carlo Salinari, letterato illustre che diventa capo dei Gap, dalla tormentata figura intellettuale di Franco Calamandrei. Potrei continuare… ognuno di loro aveva qualcosa da dirmi. E io ho cercato di ascoltarli fino in fondo.

6) Nel libro appare per poche pagine, eppure la sua aura ha lasciato il segno anche nel libro. Da pugliese, da terlizzese adottivo devo chiederlo necessariamente. Vuoi dirci qualcosa su Gioacchino Gesmundo?

Mi è dispiaciuto non potere raccontare nel mio romanzo più diffusamente di Gioacchino Gesmundo, vittima delle Ardeatine e figura di riferimento morale e intellettuale per i giovani di cui parlo. Era per loro un maestro, nel senso più nobile di questa parola. L’uomo il cui esempio era da seguire sempre, nella lotta, ma anche nella riflessione, nella critica. Di cui tutti si fidavano. Fiducia ben riposta. Quando Gesmundo fu preso dai nazisti subì atroci torture ma non tradì nessuno dei suoi compagni. È una figura su cui c’è ancora tanto da indagare e da scrivere.

Gabriele Torchetti

Gabriele Torchetti: gattaro per vocazione e libraio per caso. Appassionato di cinema, musica e teatro, divoratore seriale di libri e grande bevitore di Spritz. Vive a Terlizzi (BA) e gestisce insieme al suo compagno l’associazione culturale libreria indipendente ‘Un panda sulla luna‘.