Mariella Medea Sivo, pugliese, scrittrice, editor e ghostwriter, collabora con blog e riviste e ha all’attivo la pubblicazione di racconti e testi teatrali. Divulgatrice letteraria e attivista impegnata da anni nella sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, è curatrice di varie rassegne. “Favole senza finale felice di una ragazza nata negli anni 70” è il suo esordio letterario, inserito in una collana di narrativa, da lei diretta, della casa editrice Secop dedicata alle voci femminili. L’ha incontrata per noi l’inesauribile Gabriele Torchetti.

Ciao Mariella e benvenuta a Il randagio. Medea ormai è parte integrante della tua identità letteraria e artistica. Toglici una curiosità, perché tra tanti personaggi della mitologia greca e della letteratura hai scelto proprio questo nome?

Ciao Gabriele e grazie per questa intervista. Dunque, il mio nome d’arte, Medea, non si rifà alla donna furiosa di amore e gelosia che uccide i suoi figli, che pure ho amato soprattutto nella versione euripidea, ma alla potentissima maga che attraverso filtri e pozioni cura. Ecco, mi piaceva l’idea di una maga capace di curare attraverso le parole, i libri. Medea ha la stessa radice di medicina, medico. Una Medea “buona” insomma.

Da anni lavori incessantemente nel mondo dell’editoria, hai intervistato tantissimi scrittori, pubblicato recensioni per riviste letterarie e siti web, sei editor per case editrici indipendenti, curi personalmente una nuova collana narrativa, nei ringraziamenti finali del libro ti definisci “una lettrice con nessuna voglia di diventare scrittore” e invece eccoti qui con Favole senza finale felice di una ragazza nata negli anni’70 (Secop Edizioni), qual è stata la spinta che ti ha catapultata in prima persona nella scrittura?

Ho voluto misurarmi con la scrittura, con la tecnica legata alla scrittura, dando ascolto alla me più incosciente e scanzonata. Proprio perché non ho velleità da scrittore, che avevo da temere? Nulla! Tendo ad annoiarmi, per cui ho bisogno di diversificare le mie attività. Ok continuare a leggere, che resterà per sempre la mia passione prioritaria, ok lavorare come editor e ghostwriter, ok scrivere recensioni e post su facebook, ma ritengo sia salutare abbandonare la comfort zone per esplorare nuovi ambiti e, chissà, scoprire nuovi talenti. Scherzi a parte, la mia pubblicazione è un vero e proprio sperimentalismo letterario che ruota intorno al mio amore per le donne. E saranno le donne le protagoniste dell’intera collana, ognuna con il suo particolare punto di vista.

Dodici racconti in bilico tra favola e abisso, qual è il fil rouge che accomuna le protagoniste di queste storie? Chi sono queste “ragazze”, le hai conosciute di persona o sono frutto dell’immaginazione? C’è qualcosa di te in loro?

Grazie per aver posto attenzione al sottotitolo che sfugge a molti: tra la favola e l’abisso. Questo sottotitolo è riferito al prologo e all’ultimo racconto, quello in orizzontale, la voce maschile ospitata all’interno del mio carosello femminile. Il prologo è stato scritto dalla me sedicenne, preso dal diario di scuola del 1987. Il racconto è stato scritto invece da mio figlio Gabriele Piccarreta quando pure aveva sedici anni, nel 2014. Mi ha colpito molto la diversa visione dell’utopia che due sedicenni hanno sviluppato a distanza di quasi trent’anni. La mia è incantata, magica, delicata. Quella di Gabriele è molto più cruda, è incentrata sull’assetto politico e sociale, è distopica, un abisso dentro cui sprofondare. Queste due diverse interpretazioni dell’utopia, come una sorta di parentesi, contengono le dodici favole il cui fil rouge è la possibilità, ovvero la finestra sulla felicità che ciascuna di noi ha il diritto e il dovere di spalancare, quanto meno di provarci. Le protagoniste attingono al mio patrimonio autobiografico e biografico, nel senso che sicuramente veicolano particelle del mio vissuto, sia diretto sia indiretto. Mi piace molto ascoltare, sono una spugna, assorbo storie e le faccio sedimentare nella mia testa. Le assimilo e poi le restituisco al mondo in forma di scrittura. L’ho sempre fatto, dapprima in forma privata, sul classico diario personale, questa volta in forma pubblica, accessibile a tutti. Inoltre, quasi tutte hanno il nome che inizia con la emme, che è pure l’iniziale di Mariella e di Medea, di madre, maga, mare, malattia, memoria… La emme è il mio esserci in ognuna delle donne che sono raccontate in questo libro, che sono quindi degli ibridi, metà me e metà altre.

Questo è l’incipit poetico del racconto L’ottativo desiderativo: “I suoi fiori preferiti erano le peonie dei grandi e delicati petali disposti a strati, come i classici gonnellini in tulle delle ballerine di Degas, ma lo erano anche i tulipani dall’aspetto marziale. Perfetti per stare insieme. Peonie e tulipani amanti del sole, attrazione irresistibile per le piccole api, delizia per gli occhi”. Spesso diciamo che la realtà supera la fantasia, puoi dirci qualcosa in più su questa “favola” che trae ispirazione da un triste episodio accaduto in Puglia?

A luglio dell’anno scorso mi colpì molto a livello umano la storia di una insegnante di Martina Franca che era arrivata al giorno del suo matrimonio senza che vi fosse lo sposo. “Si era fatta il film”, come diciamo tra noi donne. Ho voluto provare a mettermi nei suoi panni, mi sono seduta accanto a lei, in senso metaforico chiaramente, e ho ascoltato la sua versione dei fatti. Perché capita spesso che si giudichi qualcuno senza capire ciò che lo abbia spinto a determinate scelte e azioni. Quella donna mi ha fatto molta tenerezza, l’ho immaginata circoscritta nella sua solitudine, avviluppata al suo sogno. Da questa empatia è nato il racconto.

Una donna che parla d’amore è sempre vista con sospetto, una donna che parla di sesso ancora di più. In alcune delle tue favole l’eros è un elemento preponderante e imprescindibile nella narrazione. Curiosità, esplorazione, desiderio, Puoi dirci qualcosa in più su questi racconti?

Durante il Covid mi fu chiesto di organizzare una serie di reading dedicati alla letteratura erotica. Presi in considerazione ben venticinque libri, dal Delta di Venere di Anais Nin a La casa delle belle addormentate di Yasunari Kawabata, passando per I cento colpi di spazzola prima di andare a dormire di Melissa P. Vuoi che non mi abbiano lasciato in eredità un certo gusto per l’eros espresso con le parole? Senza parlare del mio amore viscerale per la letteratura greca e romana, nelle quali l’eros è uno dei temi preferiti. Pensa a Petronio, Catullo, Ovidio, Apuleio, a Saffo. L’eros fa parte della nostra vita, è una componente essenziale, per cui ho voluto includerlo tra gli ingredienti delle mie favole. Eros che prescinde dal sesso, dal genere. Eros come seduzione, come l’immaginazione che fa l’amore con le parole. Mi hanno sorpresa le reazioni di alcuni lettori che si sono detti “scandalizzati” da questi racconti. Nel 2025??? In un tempo di ostentazione e pornografia dei corpi? Ci deve far riflettere questa cosa. Sotto gli occhi ci scorrono corpi esposti come capi di macelleria, però esclamiamo “oh!” se leggiamo un racconto in cui una donna fa l’amore. Ho cercato di creare la giusta atmosfera, così da far crescere fisiologicamente la tensione e preparare il lettore a godersi l’eros spogliandolo del suo bagaglio di dubbi e remore moralisticheggianti. Ma non è così facile come pensavo.

La Puglia è probabilmente “la ragazza” più presente tra le tue pagine

La Puglia è protagonista assoluta del primo racconto, il più autobiografico. Un racconto cui sono particolarmente legata perché ha ricevuto l’imprimatur del grande Alessio Viola, tra i miei più sinceri sostenitori. E’ però una Puglia poco turistica, poco patinata, la mia. Sicuramente non verrò assunta dall’Ente Turismo regionale per la promozione del territorio a scopo attrattivo-turistico. Parlo di una terra bella ma tradita dai politici, che sono poco interessati allo sviluppo delle infrastrutture. Per cui anche solo raggiungere una spiaggia che è a dodici chilometri di distanza diventa problematico. Accade, eh. Tutto il mondo si riversa sulle spiagge pugliesi nei mesi estivi, mentre chi vi abita stabilmente non riesce a farsi un bagno al mare perché ci sono pochi pullman che collegano l’entroterra alle città marittime.

C’è una sorta di ritrosia nei confronti dei racconti, secondo te perché? Tu da lettrice vorace e curiosa che racconti consiglieresti alle amiche e agli amici de Il Randagio?

Siamo ancora legati alla letteratura ottocentesca, ai grandi romanzi. Siamo fortemente condizionati dallo studio della letteratura scolastica. Leggere per noi italiani equivale a creare dei legami affettivi con i personaggi. Noi siamo quelli delle saghe, dei sequel, delle serie. E invece io sono innamorata follemente dei racconti. Ora si usa chiamarli short story, dimenticando che le origini del racconto sono qui. D’altronde le favole stesse possono essere considerate un ottimo esempio di racconto, e così abbiamo anche spiegato il titolo. Ho amato le novelle di Boccaccio, la novellistica siciliana (Verga e Pirandello). Considero La lupa di Verga il capolavoro assoluto del genere. Costruire una buona architettura del racconto non è cosa facile, devi misurare, tagliare, aggiustare, calibrare. Devi trovare il ritmo giusto , la tensione minima che dia vigore alla storia. Ma poi che piacere leggere! Il racconto anche solo per tempistica è compatibile con la vita frenetica che viviamo. Ne leggi uno in treno, durante le attese, prima di addormentarti. Poi chiudi il libro e te ne dimentichi. Ogni racconto ha un suo tempo vuoto attorno. Non resta nulla in sospeso come accade, invece, con il romanzo. I racconti sono per tutti, anche per i lettori occasionali, poco allenati. Posso consigliare, tra i più capaci e brillanti autori di racconti, Luca Ricci. Pisano di nascita, romano di adozione, una sorta di Carver nostrano. Non che sia una copia dell’autore americano, intendiamoci. Lo eguaglia in talento, questo voglio dire. Consiglio di iniziare con la raccolta L’amore e altre forme d’odio. Ve ne innamorerete perdutamente. Crea dipendenza! Poi consiglio i Sessanta racconti di Dino Buzzati, libro che vinse lo Strega nel 1958 e in cui tutto sembra normale ma niente lo è. Vi colpirà lo sguardo di sguincio, la prospettiva, l’inquadratura. Mi piace concludere citando Stephen King che dice che il racconto è come un bacio veloce, nel buio, ricevuto da uno sconosciuto e che proprio nell’intrinseca brevità del gesto risiede la sua speciale attrazione.

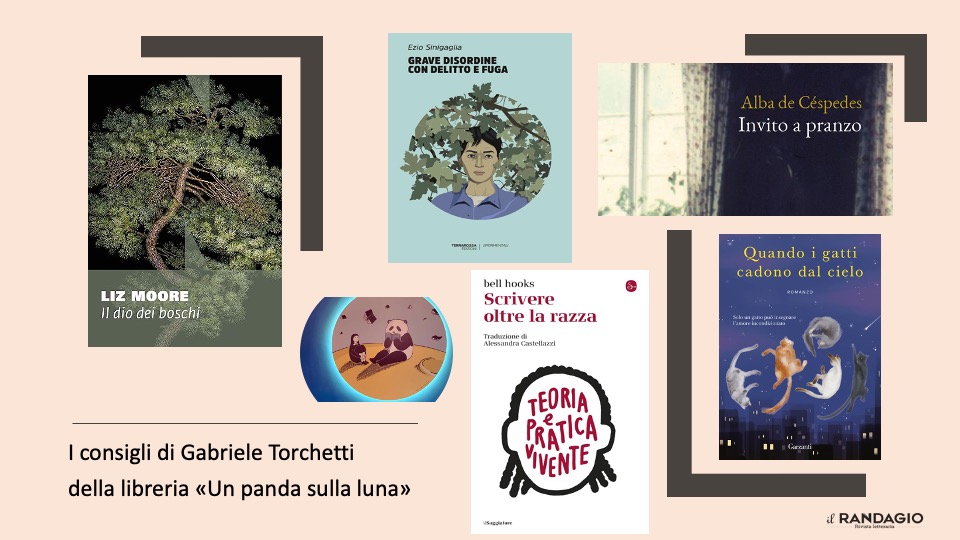

Gabriele Torchetti

Gabriele Torchetti: gattaro per vocazione e libraio per caso. Appassionato di cinema, musica e teatro, divoratore seriale di libri e grande bevitore di Spritz. Vive a Terlizzi (BA) e gestisce insieme al suo compagno l’associazione culturale libreria indipendente ‘Un panda sulla luna‘.