Mentre mi dispongo alla scrittura di questo pezzo, dalla finestra aperta della mia stanza, per questo autunno lieve, iniziale, arriva il suono prima metallico poi più pieno della banda. Qui nel mio paese è festa e io devo scrivere un pezzo su qualcosa che mi suona astratto come la religione e soprattutto che mi evoca troppo bande di paese, pianure e coste un po’ turche, santi e martiri e in generale un passo iniquo, sghembo. Penso che la letteratura, meglio, la poesia, abbiano questo odore. Se è così, la letteratura deve essere, prima di tutto, una sensazione, forse. È questo fatto un po’ ridicolo e dermico (intanto si è alzato un vento calmo che mi arriccia la pelle), è questo dubbio mal speso che voglio tenere dentro mentre scrivo, se questa banda non finisce di suonare, riprende sempre, continua.

Tommaso Landolfi nel suo Rien va scriveva che «La pittura non si fa con la pittura. La musica non si fa con la musica. La letteratura non si fa con la letteratura». Suggestiva e icastica, l’affermazione dello scrittore costringe a una interrogazione profonda sul senso della scrittura, sulle sue modalità, ma soprattutto, nel medesimo spazio, rivela un minus e un plus. Una insufficienza e un’eccedenza potenziale o già in atto dell’essenza letteraria, uno scarto. La sua pratica non basta ed eccede, sembra dire Landolfi. La frase lascia questa ironia inconclusa, un disturbo o un segreto sarebbe meglio dire, un segreto difficile da rilevare chiuso nel corpo profondo della letteratura. Esso, forse, è rintracciabile solo in alcune opere e non tutte le opere ci parlano di questa complessità.

Esistono scritture nelle quali il segno letterario si presenta poroso, tanto da permettere di essere pensate opere oltre il libro stesso, di oltrepassare il dispositivo che gli è proprio, di vedersi altrove. Ciò accade almeno in due sensi: nella potenzialità dell’opera di essere tradotta in visione, (dunque il consueto passaggio dal libro allo schermo) e in una vocazione – questa più rara – già insita nella scrittura, a ibridarsi senza per questo tradursi, effettivamente, con la forma cinema. È quello che sembra accadere nella produzione di molte avanguardie del Novecento, ma non solo.

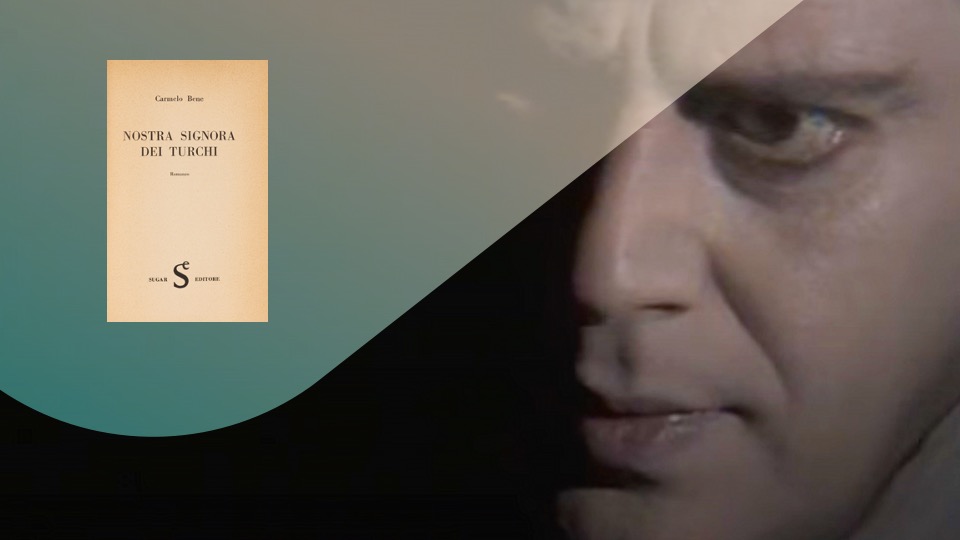

Ci sono posizioni ancora più inaspettate e spiazzanti. Tra queste, a risultare interessante, smagliante di indisciplina, si trova il primo romanzo dell’attore, scrittore di scena e poeta Carmelo Bene: Nostra signora dei Turchi (1966). Se tre anni prima, in Italia, si costituiva la neoavanguardia del Gruppo 63 in rotta con i corposi romanzi neorealisti degli anni Cinquanta e a favore, invece, della sperimentazione (Marx nella mano sinistra e nella destra la filosofia strutturalista), il caso di Bene ne resta ancora fuori avvicinandosi a un estremo incollocato. A reggere l’opera, infatti, non c’è ideologia e la “Storia umana” – qualunque storia sia, da quella grande con le sue guerre, i suoi moti e gli uomini a una vicenda più modesta – è presente soltanto come un fondale di quinta deformato e soprattutto dai contorni sbavati o troppo illuminati perché possano essere decifrabili. Nostra Signora dei Turchi non ha trama, si compone, forse, di residui sfilacciati di una vita interiore possibile del suo protagonista: egli è un attore, un quasi santo, uno dei martiri d’Otranto nell’assedio ottomano del 1480. Tutto questo insieme e niente di tutto questo allo stesso tempo. Il personaggio vive in un meridione parodiato, continuamente sospeso tra il lirico e il comico dove unico riferimento storico al passato arabo e alla strage operata dai turchi, è un palazzo moresco «Attiguo a casa sua». È in questa atmosfera, in cui lo spazio-tempo appare sospeso, che l’uomo si prodiga in una serie di atti da attore alle prove (ma vedremo essere molto di più). Questa è la stessa atmosfera in cui incontra le sue apparizioni, una su tutte quella della Santa Margherita, un “deus ex machina” ancora una volta capovolto e rifiutato. La trama, poca cosa ma difficile a concedersi, si amalgama tutta nel procedimento stilistico e narrativo.

Il racconto, infatti, sembra procedere davvero per sequenze, per lampi, scarni di fatti ma pieni di sensazioni e volute della scrittura e del pensiero. Voluta qui si legga davvero come una prova di volo e caduta, come un involamento, la cui traccia contenutistica è evidente nella parte del libro più celebre: un monologo quasi a sé stante, parlato-sognato dal protagonista a seguito di un suo rovinoso esercizio di volo («I cretini che la Madonna non la vedono, non hanno le ali, negati al volo eppure volano lo stesso»). È forse qui, in questo punto, che compare un segno della poetica che muove l’autore-attore a “dire”: quando in questo monologare, in questo involamento del narrato scrive che «è l’estasi questa paradossale identità demenziale che svuota l’orante del suo soggetto». Ecco schiudersi una chiave di lettura dell’opera e della sua filosofia. Scrive a tal proposito lo studioso Marco Sciotto, «proprio etimologicamente “estasi” coincide con lo “star fuori da” ed è così che il protagonista di Nostra Signora dei Turchi cerca spasmodicamente la propria estasi che fa tutt’uno con il tirarsi fuori dal resoconto stesso del testo cui appartiene come protagonista». In questo passaggio, dunque, è ben sintetizzato quello che dal principio (o già dopo poche pagine) è chiaro, ossia che qui si legge una voce protagonista, la quale è continuamente alle prese con la propria fratturazione.

Ecco, quindi, la sequenza di gesti compiuti dall’uomo, colto nel pieno di “un fare” e nel troppo pieno di un ambiente chiuso con cui ha inizio il racconto. Si ha la sensazione che per parlarne bisognerebbe abbandonarsi all’elencazione meccanica di questi atti, compiuti tutti in una foga ora più calma ora ossessa e non dire più nulla. A guardare bene, è questa serie di atti a comporre in modo chirurgico proprio la sclerotizzazione di ogni senso e di ogni narrazione possibile. Nelle prime pagine quest’uomo-attore si specchia e indietreggia dalla propria immagine riflessa, interagisce con oggetti ma è lo specchio a dominare il momento iniziale che diventa – nel racconto tutto all’imperfetto e in terza persona – un vero e proprio rituale senza magia. Si assiste, investiti totalmente, ad un uomo che è un attore mentre fissa se stesso allo specchio per annullarsi. L’abbondanza degli oggetti usati (proprio come se si fosse su una scena), sembrano concorrere anch’essi a questo obiettivo: oltre alla cancellazione del senso e della narrazione, si arriva a comprendere l’annullamento dell’identità, del personaggio. Il protagonista, infatti, sembra degradarsi a mero materiale di scena, truccato attraverso una pratica di rigore di “deformazione e ripetizione”: «Non aveva ancora terminato il trucco. E il trucco è meditazione. In fondo, in questi riti, salvo una o due volte soltanto, non era mai riuscito a superare i preamboli.». Reificato dunque. Ma in qualche modo sofferente, come un Pinocchio, a metà tra le piaghe del legno e della carne – e qui viene in mente l’ultima versione di Bene dell’opera collodiana, dove il burattino è definitivamente legno pieno, inorganico e senza agonie.

È impossibile, in questa girandola fastosa e tragica, poetica e materica, inquadrare per un pubblico di lettori il genere cui essa appartiene. A concorrere semmai sono più generi incrociati, capovolti e “vampirizzati” che toccano più epoche e stagioni letterarie. Dall’epica medioevale ai romanzi modernisti, includendo anche il romanzo storico, sempre però attraversati dal movimento anchilosato del comico e dalla sua balbuzie.

Protagonista di quest’opera – non è forse un caso – che sia, latamente, il corpo, di cui componente imprescindibile è anche la voce da esso emessa. Ancora una volta, anche in questo senso, è la scrittura a sorprendere, perché non solo lascia trasparire la grana acustica come componente musicale dello stile, ma anche come traccia organica – di un organismo continuamente provato e votato alla distruzione – e presenza immateriale ma evocata. È a questo punto che la letteratura non basta più, che va oltre, intrappolata com’è, sapientemente, in una zona ibrida alle porte dell’oralità e della sua fisiologia. Perché l’immaginazione che offre la lettura di Nostra signora dei Turchi, non è la rappresentazione mentale e diegetica di un fatto – leggere per credere – ma pensiero in movimento in cui il suo autore fa giocare la filosofia. Voce che si fa visione.

Il 1968 è l’anno in cui questa prova originalissima di letteratura che definire sperimentale sarebbe ancora parziale, esce dal dispositivo in cui è nata, per essere trasferita dallo stesso scrittore-attore sullo schermo e rivelare e aprire così le potenzialità larghe di una scrittura che elude ogni genere.

Nel film, il libro si ritrova smembrato ed espunto. Di quest’ultimo è una vera e propria traduzione in un altro linguaggio (quello del cinema), sebbene tale peculiarità fosse già in nuce. Senza trama e senza una consequenzialità di eventi, la pellicola non comincia dall’inizio del romanzo. Delle riprese allucinate, compiute con l’ausilio di lenti deformanti si muovono a inquadrare il palazzo moresco. È forse lui a parlare attraverso la voce fuori campo di Bene e a ricordare l’assedio di cinquecento anni prima, come si fosse riavuto da un oblio polveroso e riesumato attraverso la voce che parla; mentre la musica di Musorgskij insegue il dinamismo della macchina da presa, dei contorni e le volte della costruzione «sunto di storia ». Sembra di assistere ad un improvviso lirico, a un’aria da Opera per la vista, oltre che per l’ascolto. Compare Bene in un corpo quasi sempre malato o prostrato in qualche modo. Lo si vede, poco oltre la scena iniziale, dimenarsi nel tentativo di riempire una valigia nel bel mezzo di un incendio, o ancora dopo tentare un maldestro suicidio buttandosi dal balcone. Bene qui, meglio che nel romanzo, può disporre del suo corpo per mettere in scena un inconscio a cielo aperto. Egli lo usa tutto, lo disturba e lo disarticola poiché è il centro di espulsione di sé, è il mezzo con cui può o non può volare, può o non può diventare cretino. Non c’è una metafisica, è tutto nel mezzo e nel suo utilizzo. Allo stesso modo del corpo sembra intendere anche il cinema e la letteratura. Usati totalmente, sprigionandone ogni volta la loro intensità, ipotizzando le loro minorazioni ma promettendo ogni volta un di più. Il film – come anche il romanzo –, per non riuscire immediatamente a colpire la razionalità del pubblico, ne cattura per primo i sensi. Sembra in questo posto, nel luogo della sensazione, condensarsi in stile e poetica questa possibilità di sconfinamento e ibridazione della letteratura, questa promessa che fa pensare a un fenomeno proprio della medicina e della poesia chiamato sinestesia. Ecco allora la voce che si legge, la visione che si ascolta.

Il lettore è questo che può ricavare – stordimento e gioco – se ben disposto e accogliente come per un improvviso di banda, non solo ad abbandonarsi ma anche a interrogarsi non già su cosa sia la letteratura o il cinema, ma prima di tutto su cosa sia un’ esperienza di lettura e di visione. Forse, ma questo è dubbio, rispondersi.

Michela Pellegrini

Michela Pellegrini. Laureata in lettere moderne teatrali. Studentessa magistrale. Appassionata di cinema e dei linguaggi mediali. Lettrice in cerca di meraviglia