Paesologo e poeta, scrittore e regista, “osservatore e sentinella di paesi e del loro patrimonio”, Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in provincia di Avellino.

Circa 30 libri editi, alcuni dei quali dei veri e propri successi editoriali. Le sue idee, intuizioni, considerazioni, poesie o racconti che siano, ci arrivano dentro, ci stimolano a riflettere, a prestare attenzione alle piccole cose, a misurarci coi luoghi, con gli altri essere umani superando la solitudine e, attraverso l’amore per il mondo rurale, giungere alla poesia e all’altruismo.

Per Arminio la paesologia è una scienza che unisce geografia, poesia ed etnologia; l’ha inventata e se ne serve per studiare i paesi delle aree interne, spesso spopolati, sempre più deteriorati in parti significative di patrimoni immobiliari sviliti.

La Poesia è invece “una fabbrica di immagini, le parole non sono parole, sono carezza, specchi, mani, occhi, sono rami di un albero che mi cresce dentro”.

“Ho come l’impressione che ci sia un tempo tutto pronto alla poesia e i poeti siano clamorosamente impreparati. Per lungo tempo hanno atteso di essere interrogati. E ora che questo tempo è venuto non sanno cosa rispondere, vanno avanti con congegni verbali concepiti per un altro tempo e per un’altra umanità. Non sto dicendo che la poesia deve avere il passo dell’attualità. Sto dicendo semplicemente che oggi la poesia si trova nel cuore di chi legge più che nel cuore di chi scrive”

Paesi e poesie, quasi un anagramma: sono inscindibili?

E’ un po’ una accoppiata, in me sono molto vicine queste due cose.

Io scrivo poggiando le orecchie sulla morte: il paese è un po’ un richiamo continuo alla morte. In paese non te la scordi mai la morte, tutto te ne parla: le porte chiuse, i manifesti funebri … Anche l’officina dello scrittore è un po’ il vuoto del paese, che aldilà del calo demografico presenta il vuoto della società dei consumi che ha raggiunto anche i paesi, dove sono rimaste poche persone che escono sempre di meno, che hanno poco da dire, da dirsi.

Quindi nel mio caso c’è il paese officina dove mi salgono nel corpo i versi: non so se vivessi in un altro ambiente se ci potrebbe essere una scrittura così costante, cosi continua.

C’è quindi sicuramente una adiacenza tra il paese e la poesia, quasi come se si alimentassero reciprocamente.

Quello che posso dire è che è una nevrosi, una inquietudine di cui soffro: io soffro il paese, però la scrittura è un tentativo continuo di trasformare questa sofferenza in qualcosa che amo, che stringe la mano agli altri, come un moto espansivo che in qualche modo io cerco di produrre proprio con la scrittura.

Cerco cioè di raggiungere qualcuno scrivendo da un posto in cui sembra che nulla sia raggiungibile, un posto che sembra che nessuno sia interessato a raggiungere.

Eppure più c’è questa chiusura da parte degli altri – io nel mio paese la percepisco, non mi sento la tensione ad essere raggiunto – più in me continua e si fa sempre più forte, più radicale la voglia di raggiungere gli altri attraverso le parole.

Alla fine le poesie più belle secondo me vengono sempre da grandi contraddizioni, da forti lacerazioni. Vivere in paese non è una cosa consolante, non è un riparo. Il paese è una cosa che espone alla sua crudeltà, alla sua indifferenza, alle paure che comunque sono nate in questo paese, sono nate nella mia famiglia. Ma io sento anche che c’è una forza della tradizione, sento anche che c’è una sorta di continuità, che mi muovo in un solco che c’è in questo paese e non in un altro, e che questo comunque è il mio teatro.

In effetti è una situazione ambivalente: c’è un conflitto ma c’è anche un riconoscimento, c’è una tradizione, una ritualità a cui sono legato, una abitudine, la mia aria, il mio luogo, ed io sento che un individuo senza luogo è votato all’inconsistenza.

“Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, di gente che sa fare il pane, di gente che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che l’anno della crescita, ci vorrebbe l’anno dell’attenzione. Attenzione a chi cade, attenzione al sole che nasce e che muore, attenzione ai ragazzi che crescono, attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scrostato, a una qualunque macchina che passa per strada.

Abbiamo bisogno di poesia. La poesia serva a capire che la morte è dentro la vita, non è il suo contrario … servono parole che sappiano contare i lampi sulle dita, i segni che gremiscono le foglie, le ali degli insetti …”

Il tuo ultimo libro “Canti della Gratitudine” ci invita a riflettere su come sia necessario “fare buon uso delle parole” e dare forza al sentimento della gratitudine, che può cambiare il nostro approccio ad affrontare un nuovo giorno. Sembra quasi tu voglia donarci un vademecum esistenziale, un nuovo modo di affrontare la quotidianità senza rassegnazione e senza indifferenza, ma con spirito partecipato e comunitario.

Può partire dal minuscolo la rivoluzione per riempire, come tu dici, “il mare di sensibilità disoccupata? “

E’ una domanda molto complessa e difficile. Io ci sto provando, attraverso la poesia e questa scrittura, che a tratti somiglia alla preghiera e che quindi confina un po’ col mito, col sacro, con qualcosa che io sento mancante nel mondo, pieno di merci e che ha divorziato dal divino.

Sento proprio la mancanza tipica di questa dimensione comunitaria simbolica e anche la fine di certe tradizioni e delle ritualità.

Questo delle merci sembra un mondo spoglio: alla fine è come se avessero spento la luce in un mondo vuoto e quindi il mio è un tentativo disperato di riempirlo con questo gesto, in fondo piccolo, di scrivere poesie.

Di qui anche la mia disperazione: c’è una sproporzione tra il vuoto gigantesco che io sento e la piccolezza di queste parole, di questa tensione, di questa inquietudine che io metto a disposizione come se fosse un tentativo di riempire: anche se non riempie niente a livello collettivo, ci sarà qualcuno che viene raggiunto da queste parole e magari ne trarrà qualche slancio, qualche incoraggiamento, o addirittura qualche cura.

« Io sono un filo d’erba / un filo d’erba che trema. / E la mia Patria è dove l’erba trema. / Un alito può trapiantare / il mio seme lontano».

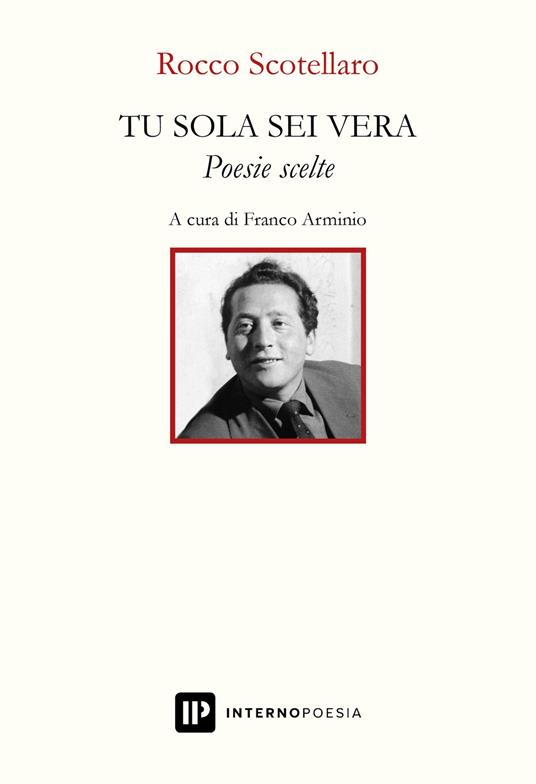

Hai riportato nelle librerie Rocco Scotellaro, scrittore poeta e politico e le sue battaglie per i braccianti, morto a soli 30 anni ma vivo nel ricordo della mia generazione.

Nessuno in vita lo pubblicò, ci hai pensato tu nel centenario della sua nascita, sperando che “i giovani se ne innamorino”.

Non pensi che nei fatti ne hai raccolto il testimone?

Non credo di essere l’erede di Scotellaro. Lui apparteneva al mondo contadino, mentre mio padre era un oste: un’altra estrazione e comunque Bisaccia non era Tricarico e gli anni in cui ho vissuto i miei 20 e 30 anni sono molto lontani da quelli dei 20 e 30 anni di Rocco Scotellaro.

Però certo questa fusione, questa vicinanza di passione per la poesia e di passione civile certamente ci accomuna.

Dalle sue poesie non è che si capisca chiaramente che carattere avesse e come sentisse veramente la vita e la morte, come se lui non l’avesse detta tutta, anche perché morendo giovanissimo non ha avuto il tempo di raccontarci tutto.

Amedeo Borzillo