Olivetti coltivava un disegno politico che aveva le radici in un duplice rifiuto: quello del “capitalismo predatorio” e quello del “capitalismo di Stato” di ispirazione sovietica, secondo lui destinato a sfociare in una dittatura totalitaria. Si sentiva invece interessato dalla ricerca di ispirazione marxiana di “una società di liberi e uguali, nella quale il libero sviluppo di ognuno sia la condizione del libero sviluppo di tutti”, ma riteneva che questo progetto si potesse realizzare solo attraverso la costruzione di una federazione comunitaria, estranea alla concrezione burocratica dei partiti e alla stessa architettura politica fondata sulla democrazia rappresentativa a base parlamentare. La politica doveva essere il più possibile una politica democratica di prossimità e doveva detenere un primato finalizzante sui fini dell’economia. C’è qui, a ben guardare, l’eco di una concezione politica di ispirazione russoviana, quella di una comunità né troppo piccola, né troppo grande, la sola dove la democrazia sviluppa tutte le sue potenzialità e dove è possibile costruire una società egualitaria.

Olivetti ha in mente una società locale costruita sul modello della company town, nel connubio fra istituzioni e comunità, dove il mercato, se non virtualmente espunto, veniva ad essere una presenza secondaria o, comunque, posta sotto controllo. Si potrebbe dire che esso esisteva in quanto serviva all’azienda per realizzare quei profitti destinati ad alimentare un’organizzazione della vita che, sostanzialmente, ne prescindeva. Siamo, con tutta evidenza, agli antipodi di una società modellata sul mercato, un monstrum che gli attuali neoliberisti hanno fanaticamente eretto a modello e motore della vita sociale.

Si è già detto, in modo molto sommario, quale fosse il rapporto fra industria e cultura nella concezione di Olivetti. Alla sua “corte” accorsero e crebbero poeti, romanzieri, filosofi, sociologi, psicologi, industrial designer, grafici, pubblicitari, pittori, architetti, urbanisti. Egli avvertiva una profonda identità tra il costruire, il produrre “secondo bellezza”[1] e il fare cultura, diffondere valori estetici. Non fu davvero un caso se la Lettera 22, la macchina da scrivere portatile uscita nel 1950, fu accolta poco dopo al Moma, il prestigioso Museum of Modern art di New York, come un caso eccelso di design industriale.

Olivetti credeva nell’idea di comunità anche come unica via da seguire per superare la divisione tra industria e agricoltura, ma soprattutto tra produzione e cultura. L’idea, infatti, era quella di creare una fondazione composta da diverse forze vive della comunità: azionisti, enti pubblici, università e rappresentanze dei lavoratori, in modo da eliminare le differenze economiche, ideologiche e politiche. Il suo sogno era di riuscire ad ampliare il progetto a livello nazionale, in modo che quello della comunità fosse il fine ultimo.

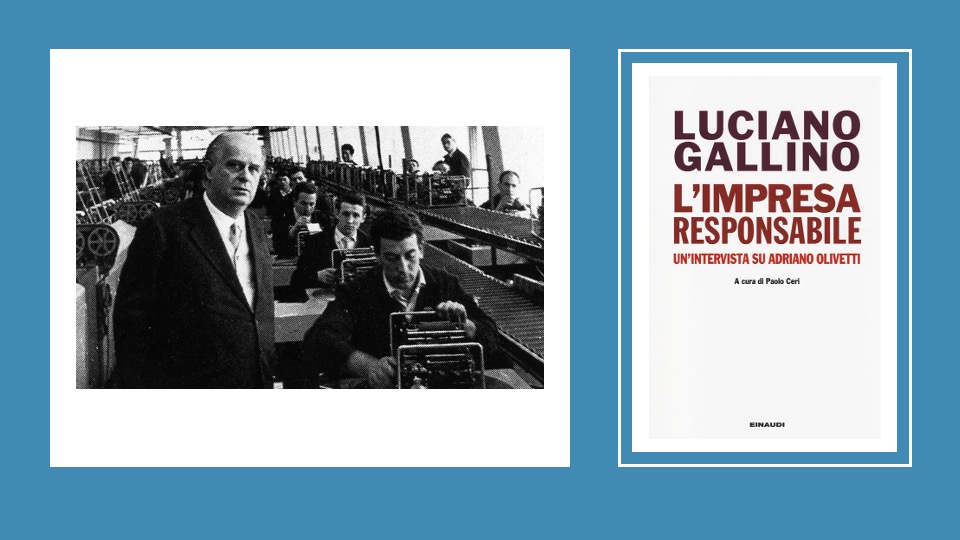

Riflettendo sulla costruzione olivettiana Luciano Gallino affermò che

“se esiste oggi un settore dell’economia che, nell’interesse generale avrebbe bisogno come non mai di piani territoriali e di cultura urbanistica applicata, questo è l’industria e, specificamente, l’industria manifatturiera (…) Gli sviluppi dell’industria manifatturiera e dell’intero sistema di produrre, trasportare e consumare che vi ruota attorno, con la loro implacabile fame di spazio, sono avvenuti in Italia in assenza di qualsiasi strategia di piano. Le conseguenze? Sono sotto i nostri occhi, se mai avessimo conservato la capacità di guardare: distruzione su vasta scala del paesaggio; conurbazioni che hanno cosparso per migliaia di chilometri attorno alle città e tra di esse il peggio delle loro periferie; predominio eccessivo della gomma sulla rotaia; inquinamento atmosferico e acustico; catastrofi idrogeologiche a cadenza mensile; traffico forsennato e dissennato pendolarismo. Una parte delittuosamente vasta del territorio italiano è stata così compromessa, quasi dovunque in modo irreversibile”[2].

Un chiodo fisso di Adriano Olivetti, fu la promozione degli studi sociologici. Nacque nell’azienda di Ivrea il primo centro di ricerche sociologiche mai istituito entro un’impresa italiana: una decina di professori ordinari di sociologia che hanno iniziato la loro carriera scientifica a Ivrea, quando i docenti universitari della materia si contavano sulle dita; centinaia di borsisti e stagisti; una collana di classici della sociologia, pubblicata a partire dal 1961 dalle Edizioni di Comunità, che non ha eguali nel panorama dell’editoria mondiale, decine di migliaia di studenti universitari che hanno studiato sui classici e sui contemporanei pubblicati sin dai primi anni Cinquanta nelle medesime edizioni. In comuni che contavano mille o duemila abitanti, la partecipazione di centinaia di persone la settimana alle attività nei centri sociali era un progresso inaudito.

I Consigli di gestione, istituiti per legge nel 1948, furono quasi dovunque, dall’inizio alla fine della loro esistenza, degli ectoplasmi privi di qualsiasi funzione reale. La Olivetti fu la prima ad istituire il Cdg (e l’ultima ad abbandonarlo, quando l’azienda era ormai diventata un’altra cosa e passata in altre mani). Il CdG esercitò un potere effettivo, ma solo all’interno di precisi limiti di budget prefissati dalla direzione. Il Consiglio non si trasformò certo nell’embrione di un potere reale, ma va detto che neppure nella Jugoslavia di Tito, giustamente esaltata come esperienza pionieristica dai teorici della partecipazione operaia, ebbe mai il potere di determinare l’ammontare e la destinazione degli investimenti.

Il Consiglio di Gestione fu bollato, da sinistra, come “aziendalismo”, “paternalismo”, non fosse che per il fatto di essere stato istituito dall’alto, per iniziativa del padrone. Da parte sindacale si ravvisò in esso una forma di concorrenza sleale, dal momento che il CdG poteva attirare verso una prospettiva collaborativa quelle che dovevano restare energie conflittuali della lotta di classe.

Il sindacato mantenne, nei confronti del CdG un atteggiamento di moderata indifferenza: contribuiva ad eleggere i propri rappresentanti, ma i temi più pressanti, quelli legati alla condizione operaia (salari, cottimi, condizioni di lavoro, orari, ambiente) passavano attraverso la Commissione interna.

Le cose peggiorarono quando Olivetti compì il grave errore di costruire un suo sindacato aziendale, denominato “Autonomia Aziendale”, come espressione del Movimento Comunità dentro la fabbrica. Benché tale costruzione dovesse rappresentare, nelle intenzioni di Olivetti, il primo passo verso l’attribuzione di un maggior potere dei lavoratori nell’azienda, e benché l’organismo fosse assai diverso e perseguisse scopi del tutto opposti a quelli dei tipici “sindacati gialli”, come il Sida, inventato dalla Fiat in funzione antisindacale, è innegabile che qui emergesse, nel padrone della Olivetti, una vena autoritaria; vale a dire la convinzione di rappresentare il demiurgo di un processo totalizzante di cui egli era il depositario esclusivo. Ciò mise in mostra come pure un imprenditore realista quant’altri mai, quale egli fu, coltivasse una visione idealistica delle ruvide complessità della macchina politica, del sistema democratico e del conflitto sociale. Olivetti era, tuttavia, lo stesso padrone che l’intera Confindustria considerava un pericoloso sovversivo.

Commenterà Luciano Gallino:

“E’ facile per gli intellettuali, come lo era per il sindacato di quegli anni, dire che tutta la costruzione sociale di Olivetti, rispetto ad un vero potere operaio insediato nei centri nevralgici della fabbrica, non era che “uno sciame di lucciole”. Ciò nonostante, oserei affermare che rispetto al resto dell’industria italiana il CdG costituisse una differenza politicamente non irrilevante a favore della Olivetti di Adriano” [3].

Tra il 1930 e il 1960 non solo crebbe l’impresa, ma la stessa Ivrea cambiò volto. Si sviluppò la città industriale, un insieme di edifici destinati alla produzione e ai dipendenti: uffici, abitazioni, mense e asili progettati da grandi architetti. Un complesso urbano che nel 2018 è stato riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Olivetti fu variamente accusato dai suoi detrattori di essere un ingenuo utopista, di favoleggiare un’impossibile “Città del sole”. Lui non si curò mai di controbattere a queste accuse. Disse solo che “spesso il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci. E allora può diventare qualcosa di infinitamente più grande”.

In definitiva, la definizione più semplice e comprensiva di Adriano Olivetti è che si trattò di un imprenditore, di un pensatore politico che nella sua azienda, tramite l’azienda, cercò di mettere in pratica le proprie idee.

Olivetti provò, senza successo, ad affrontare anche la prova elettorale. Fu il solo eletto del suo movimento (vigeva ancora il metodo proporzionale). Deluso, tornò nella sua Ivrea, alla sua fabbrica e alla materializzazione del suo progetto di vita comunitaria, ben diverso, comunque la si pensi, da una semplice manifestazione di mecenatismo padronale.

Dagli Stati Uniti una sentenza implacabile: la Olivetti deve morire

“La divisione elettronica della Olivetti è una macchia, un neo da estirpare”

Vittorio Valletta

Nel 1950 scoppiò la guerra di Corea: servivano nuovi armamenti, così un profluvio di dollari fu investito dagli Usa nello sviluppo di sistemi di lancio per armi di distruzione di massa. A quel tempo l’IBM era diventata l’ennesimo ramo dell’industria militare nazionale; una delle missioni affidate all’azienda era stata la realizzazione di un computer da usare per il programma di difesa aerea. L’IBM avrebbe inoltre progettato e sviluppato missili balistici intercontinentali da armare con testate nucleari. Tra il 1958 e il 1961 gli Stati Uniti installarono in Italia trenta missili Jupiter, puntati contro l’Unione Sovietica. Nel frattempo, la Olivetti si era gettata a capofitto nella sfida dell’elettronica. E’ vero che con la resa agli “Alleati” del 1943 all’Italia era stato imposto il divieto di progettare, produrre, importare ed sportare armi da guerra, ma la società intendeva sviluppare computer ad uso civile, quindi i dirigenti erano convinti che non ci sarebbero stati problemi. Ma i fatti che seguirono si incaricarono di dimostrare che alla Olivetti si sbagliavano di grosso.

[1] Nella sua intervista a Paolo Ceri, in L’Impresa responsabile, Edizioni di comunità del 2001, pagg.106-107, Luciano Gallino racconta a questo proposito un piccolo ma eloquente episodio: “Dopo la scomparsa di Adriano Olivetti, alcuni ingegneri, pressati dalle nuove esigenze di controllo dei costi di produzione, cominciarono a chiedersi se era il caso di continuare a fabbricare tutti quei particolari interni delle macchine, in specie delle calcolatrici, in modo così bello e rifinito, dato che nessuno li vedeva. Per decenni si erano prodotti componenti interni alle macchine che nessuno, tranne chi le costruiva, o qualche tecnico che qualche anno dopo avesse dovuto ripararle, avrebbe mai visto. Componenti particolarmente ben disegnati, passati alla rettifica benché non necessario, cromati con cura e per sempre invisibili nel cuore di una calcolatrice o di una macchina per scrivere. Tutti insieme essi facevano dell’interno di una macchina un ambiente non meno bello a confronto del suo design esterno. Io non credo che l’ingegner Adriano fosse arrivato al punto di richiedere che il tale albero rotante di una calcolatrice dovesse essere confezionato in modo superlativo. Piuttosto era accaduto che tutta la fabbrica aveva assorbito l’imperativo per cui produzione ed estetica, efficienza e design, razionalità e bellezza dovevano essere due aspetti di una medesima composizione. Doveva scomparire lui perché qualcuno cominciasse a chiedersi se era davvero il caso di badare all’estetica di una serie di dettagli, sia interni ai prodotti sia esterni, che non parevano avere nessuna giustificazione in termini né di efficienza né di costo”.

[2] Luciano Gallino, L’impresa responsabile, pagg.128-129

[3] Luciano Gallino, L’impresa responsabile, pag. 77

FINE PARTE 2 DI 3 [… continua]

Dino Greco

Dino Greco scrittore, saggista, giornalista, è stato direttore del quotidiano Liberazione. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi su Il manifesto, Rinascita, Critica Marxista, Carta, Alternative. Il suo ultimo lavoro del 2024 è “Il bivio. Dal golpismo di Stato alle Brigate Rosse: come il caso Moro ha cambiato la storia d’Italia” (Bordeaux)

Un pensiero riguardo “Il caso Olivetti, di Dino Greco – parte 2 di 3”